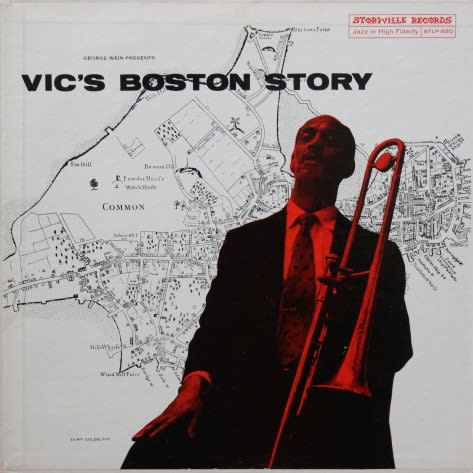

Vic Dickenson / Vic's Boston Story ( 米 Storyville STLP 920 )

私の知っている範囲ではヴィック・ディッケンソンの最もモダンに寄った演奏で、中間派の独特な雰囲気からは唯一解放された珍しい作品。

ヴァンガードの作品はどれも超一級品だと思うけれど、そんなに熱心に追いかけて聴いているわけではないので、実際はどうなのかはよくわからない。

中間派はニュー・オーリンズ・ジャズやスイング・ジャズの嫡子としてその血統の優位性には誰も口出しできないけれど、その頑なな純潔さ故に

発展することなく、ある時点で時がピタリと止まってしまったように見える。 究極の様式美を誇ったけれど、それは暗黙の閉鎖と排他によって

確立されたものだったように傍からは見える。 いくつかの中間派の作品にある種の窮屈さや息苦しさを感じる時に、そんなことを考える。

その点、このストーリーヴィルのアルバムはそういうものとは無縁の内容だ。 自由で開放された心地よさに溢れている。 トロンボーンはまるで

ディッケンソンの肉声のようだし、ここでは歌声も披露しているけれど、これもナチュラルでとてもいい。 こういう自然な雰囲気は、おそらくは

いつものセッションでのメンバーとは違うメンツでの演奏だからかもしれない。 ジョージ・ウェインがピアノを弾き、トロンボーンのワンホーンで

あるという構成も少なからず影響しているのだろう。 お決まりのヘッドアレンジが必要ないので、それだけでもまったく違う音楽に聴こえる。

ハード・バップのトロンボーン、例えばJ.J.ジョンソンなんかとは奏法そのものが違うので、そういう演奏に慣れた耳にはまるで別の楽器、例えば

フレンチ・ホルンやチューバのような、そういうものを聴いているような感じがする。 更に、"Yesterdays" や "In A Sentimental Mood" のような

モダンで取り上げられる楽曲も演奏していて、全体を通して聴いているとどのジャンルにも属さない不思議な音楽を聴いているような気分になる。

バックのピアノトリオも素朴で穏やかな表情を終始崩さず、ディッケンソンをしっかりと支えている。 ゆるいようでいて、よく纏まっている。

聴けば聴く程、他に似た事例を思い出せないようなある意味で究極の音楽。 採算よりクォリティーを優先したストーリーヴィルというレーベルだから

こそ作ることができた奇跡の1枚と言っていい。 「傑作だ」と騒ぎ立てたくはないタイプのレコード。 1人で静かに聴きたい。