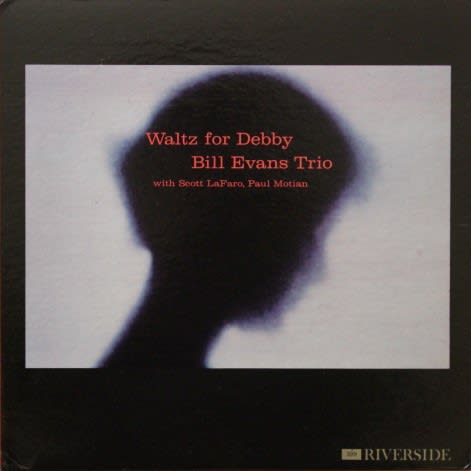

Bill Evans / Waltz For Debby ( 米Riverside RLP-399 )

**********************************************************************************************

普段は自分の書いたものを読み返したりはしないけど、1年を振り返る時期が来たので過去記事を手繰ってみたらロクなレコードを取り上げていない

のがわかった。「誰もが知っている名盤は載せない」という方針でやってきたけれど、いくら何でもこれは酷すぎると思う。 個人の覚書だとは言え、

人様の眼に触れることを前提にしているんだから、もう少しわかりやすさへの配慮は必要だし、これでは内容に華も無い。 我ながら読んでいて

陰鬱な気分になった。それと、ネガティブなことを記す際はもう少しその意図がうまく伝わるような書き方をしなきゃいけない。 褒めてばかり、

明るいばかりというのは嘘になるし、つまらないと思うことはつまらないと書くべきなんだけど、その真意を伝えるのが難しい。

この辺りの匙加減がSNSの一番難しいところだと改めて思う。

***********************************************************

この反省を受けて、これまで触れるのを頑なに拒んできたこの名盤で今年を締め括ることにする。 ジャズを愛好する者としてこれは避けて通ることは

不可能なアルバムだからだ。 ブログを持っていてこれに触れないのは逆に不自然だろう。 でも今はこういう名盤を取り上げるのが非常にやり辛い。

私が買った6年ほど前はボーナスが出ればまだ何とか買ってもいいような範囲の値段だったが、今はもう桁違いに高額になってしまい、常識的に考えて

手を出せるようなものではなくなってしまっているからだ。

オリジナル盤はジャケットの質感がいいし音場感も素朴な自然さが好ましいので、本来はできるだけ多くの人の手に触れるべきだと思う。

でも、そういう状況になっていないのは残念だ。 このレコードは他のアーティスト達のリヴァーサイドのレコードと同じ程度に弾数はあって、

別に稀少盤というわけではない。 あまりの価格の高騰ぶりに持っている人たちが「手放したらもう買い直しがきかない」と怖れて流通しなくなって

しまったのだ。 馬鹿なことをしてくれたよな、と心底思う。

この手の本当の名盤のオリジナル盤は音楽の内容の良さとそれをより活かすモノづくりの良さを多くの人に経験させるよう、もっと流通頻度を

あげるように(少なくとも昔と同程度くらいに)していくべきなんじゃないかと思う。 一部の人だけが有難がるただの稀少盤は値段なんて

いくらでもいいと思うけど、こういうのは大人の見識で関係者は取り扱うべきだ。 そのほうが長い目で見ればいい結果になるだろうと思う。

今やマーケットの成長を牽引するべき立場なのに、万人が認める名盤だから今の相場は低すぎる、もっと価格を上げるべきだ、というような

ことしか言えないようではお先真っ暗なのではないだろうか。 競争原理が働いていないことが原因なのであれば、来年はHMVに肩入れして

みようかな、とまで考えてしまう年の瀬だった。