中古レコードの盤のキズやジャケットの傷み、果たしてどこまでなら許せる?

中古レコードを買う我が同胞たちは、常にこの問題と格闘している。 たくさんの購買候補を抱えてレジ台へ行き、山のように積まれたレコードを

1枚1枚睨みながら検盤している姿は、まさに「格闘」以外の何物でもない。 他の客からすれば迷惑行為以外の何物でもないが、でもその気持ちは

わからないでもないのである。

誰だって無傷でピカピカの盤面、破れやスレや汚れのない手の切れるようなパリッパリのジャケットがいいに決まっている。 でも、現実はそうも

いかない。 まず、そういうモノがほとんどないし、あったとしても非常識なくらい高額だ。 だから、普通はコンディションと値段のバランスを

吟味し、吟味に吟味を重ねて、買うかどうかを決めていくのである。 お金持ちにはこの悩みはない。 彼らの悩みはキレイなものがなくて買うに

買えない、ということだ。 もちろん、こういう悩みには同情も共感もできない。

ハードコレクターたちは口をそろえて「傷盤には価値が無い」と言う。 コレクターの目的は所有することなので、これは当然の価値観である。

盤やジャケットの傷みは値段に直結する。 傷があると値段は下がる。 コレクターにとって経済価値はイコール音楽価値だから、経済価値が

低いものには魅力を感じることができない。 だからコンディションにこだわる。

でも、普通の人はどうだろう。 果たしてそこまでこだわるだろうか。 つい先日、某廃盤店のご主人と歓談をしていた時、そのご主人は

「今、高いレコードを買っている人は、聴くために買っていない。 彼らは「持つ」ために買っている」と言っていた。 「そうですよね、

今は聴くだけならネットで無料で聴けますもんね」と私が返すと、「僕が若かった頃はそれでしか聴くことができなかったから、無理してでも

高い廃盤を買っていた。 今は以前じゃ考えられないようなマイナー盤ですら国内盤があるから、聴くだけならいくらでも聴ける。 だから、今

高いのを買っている人は、買うことが目的になっている。 そして買った後は棚に仕舞って、普段は国内盤を聴いたりしてる。」と寂しそうな

顔をしていた。 その気持ちは私にもよくわかる。

例えば、ブルーノートのレキシントン盤やクレフの分厚い盤は溝の切り方が深いから、表面に多少の傷やスレがあってもノイズが出ないものが多い。

だから、聴くことが目的の人は試聴して問題なければあまり気にせずに買っている。 そういうのは値段も相場より安くて割安感があるから、

普通の人は「ユニオンは専門店よりも安くていいなあ」という実感を持つことになって、だからユニオンは人気があって独り勝ちしているのだ。

ジャケットのコンディションにうるさい人も多いそうだ。 ちょっとでも傷んでいるとなんだかんだと文句を言ってきて、店としてはそういうのが

一番困るらしい。 そりゃそうだろう、彼らはただ仲介しているだけなんだから。

私の場合はどうかというと、盤に関しては傷の箇所を聴いてみて、イヤなタイプのノイズが出なくて、値段が妥当であれば見た目は気にせずに買う。

この「イヤなタイプ」というのがミソで、ノイズというのは気にならないタイプのノイズと、我慢できないタイプのノイズの2種類に分かれる。

この分かれ目は人によってバラバラで、正解はない。 あくまで自分の生理的感覚だ。 だから、私は原則ネットでは中古レコードを買わない。

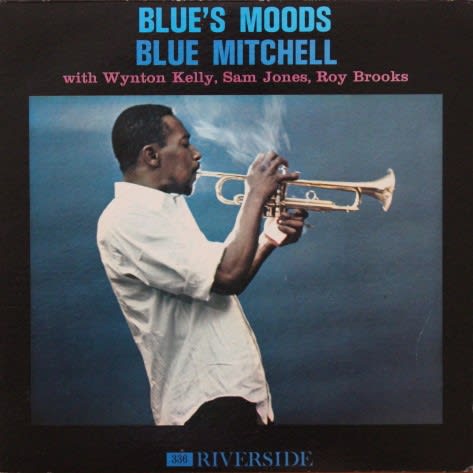

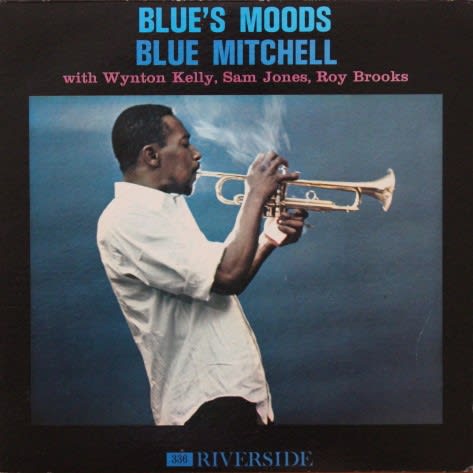

この2枚の初版は、見た目がきれいなものなんてほとんどない。 うちの2枚も盤面は傷やスレが盛大にあるのに、ノイズがほとんどないのだ。

だから値段も3~4千円と割安で、今でも喜んで聴いている。 元々この演奏はクレフの12インチで聴いていたけれど、そこには入っていない曲が

2曲あって、10インチにはそれが入っていることを知ったので右のほうを買った。 その後で1枚だけじゃ収まりが悪いから、左のも手に入れた。

ゴールド・マーキュリーで盤もジャケットも "MG35010" の最初版だけど、見た目がよくないということだけで相場よりも随分安かった。

普通の人は、だいたいこういう買い方をしているんじゃないだろうか。

ジャケットは表面のスレが酷いものは基本的に買わない。 でも角が傷んでいたり、3辺がスレていたり破れているのは全然気にならないから、

それだけなら買う。 厄介なのはリヴァーサイドやノーグランのコーティングのないタイプのレコードで、中々満足のいくものが少ない。

だから、まずジャケットがダメで盤のきれいなものを買って(こういうのは結構ある)、後でジャケットが問題なくて盤がダメなのを買って

入れ替えることもごく稀にある。 面倒臭いので基本的にはやらないけれど、やむを得ない場合は仕方なく。

このあたりはそうやって2段階で買って組み合わせを変えたもの。 1番のメリットは、片方がダメなものは人気が無く競争せずに買えることだ。

それに、2回の買い物の合計はきれいなものを1回買うより安く済むことが多いし、1度に出せる金額には限度があるから、時間がかかることさえ

我慢できれば案外有効な買い方だったりする。 ただ必ず上手く揃う保証はないから、危険な賭けではある。 こればかりは経験に基づく勘で

判断するしかない。

こんなことを考えながら、私もコンディション問題と「格闘」してレコードを買っている。 それはまさに「格闘」である。

でも、中古漁りはそれも含めて楽しいのである。 いつも言うように、中古漁りの楽しさの本質は「探すこと」にある。

中古レコードのコンディションをどこまで許容するかは個人の性格や好みの問題。 神経質で傷は許せない人もいれば、聴いていて問題がなければ

必要以上には気にしない人もいる。 それでいいのだと思う。 他人の目を気にする必要なんてどこにもない、自分だけの世界の話だ。

コンディションのことばかり気にしていてはストレスが溜まる一方だし、そうなっては音楽を愉しむどころではなくなるだろう。

基準がどこにあるかが問題なのではなく、それも含めて楽しめるかどうかが大事だと思う。 結果はその過程の中で後からついてくるだろう。