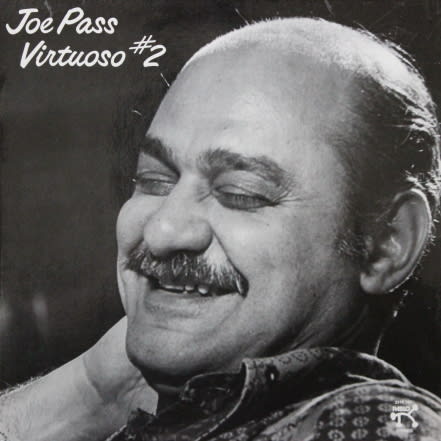

Joe Pass / Virtuoso #2 ( Germany Pablo 2310 788 )

ジャズの世界でソロ・ギターを作品として認知させたのは、ジョー・パスのヴァーチュオーゾ・シリーズだ。 ケニー・バレルなんかも無伴奏ソロ演奏を

アルバムの中で披露してきたけど、あくまでもアクセントの1つとして1曲だけ収録するというもので、それだけで1つの作品としたのはおそらくこの

シリーズが初めてのことだったと思う。 華の50年代に20代を送ったにも関わらず麻薬禍にあったせいで作品が残せず、全く認知されていなかったのに、

この作品群のお蔭で一躍ジャズ・ギターの第一人者としてもてはやされるようになった。 ノーマン・グランツの企画の勝利で、さすがの手腕だ。

第1集は歌物のスタンダードをアンプラグドで、第2集はミュージシャンが作ったオリジナル曲をアンプを通して、第3集は自身のオリジナル曲を、

第4集は1集時の録音から選に漏れたものを、とそれぞれテーマを持って編まれているが、私はこの第2集が一番気に入っている。 チック・コリアの曲を

2つも取り上げていたり、ブレッドの "If" までやっていたりと選曲が面白いし、何よりマイルドなフルアコの音色が心地いい。

このシリーズは昔からずっと聴いてきた鉄板アルバムだけど、「名盤100選」(相変わらずこの手の本はよく出版されている)なんかに当たり前のように

この第1集が載っているのを見るたびに、首を傾げてしまう。 もちろん名演であることは間違いないけれど、主たる読者であるはずの聴き始め諸氏に

このシリーズを薦めるのはちょっと違うんじゃないか、と思う。 1曲のうちの95%くらいがアドリブラインで占められた楽曲群を、ジャズを聴き始めた

ばかりの人が心の底から愉しめることはあまりないんじゃないだろうか。 延々とギターだけの演奏が続くし、構成としての起承転結もなく、美しい

メロディーラインがあるわけでもない。 ジョー・パスの演奏は他のギタリストとは違ってリズム感をあまり重視せず、スイング感を演出することもない。

代理コードやリハーモナイズを多用しているから和音の響きには少しクセがある。 聴き手が心地よくなることをまったく前提にはしていない演奏で、

そういう意味ではパーカーの時代の演奏スピリットで成り立っている少し抽象的で古風な音楽だ。 本当に愉しめるようになるには時間がかかると思う。

でも、ケニー・バレルはテクニックを出し惜しみするし、ジム・ホールは起きてるんだか寝ているんだかわからない時があるし、タル・ファーロウはホーン

奏者のようなシングルトーンが一本調子なところがあるし、とギター小僧の演奏家魂をなかなか満たしてくれないビッグネームたちが多い中、この

ジョー・パスはテクニカルな面でのカタルシスを感じさせてくれる稀有なギタリストの1人かもしれない。

そういう訳で、ソロ・ギターの入り口としてはヴァーチュオーゾ・シリーズはあまり向いていないから、聴くなら例えばこれがいいかもしれない。

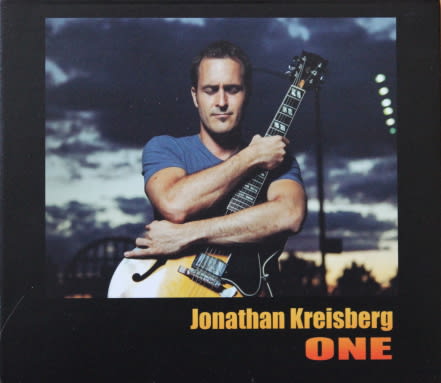

Jonathan Kreisberg / One ( New For Now Music 0003 )

ロック・ギターからジャズに転向したという経歴が示す通り、まずは楽曲の支柱をしっかりと杭打ちして、その中でメロディアスなフレーズをセンスよく

紡いでいく演奏をするので、非常にわかりやすい音楽に仕上がっている。 フレーズもジャズ・ギタリストがやりがちなスケール練習もどきのそれでは

なく、原メロディーを尊重したコードワークを上手く使うので楽曲の良さが殺されずにしっかりと生きているし、落ち着いたリズム感をキープするのも

とても上手いので、音楽に深みを感じる。 このアルバムはスタンダードが中心なので、この人のそういういいところがばっちりとハマっている。

特に "Summertime" などは素晴らしい出来で、裏ジャケットに映っているような夕暮れの風景によく似合う抒情性に酔わされる。 素晴らしい1枚。