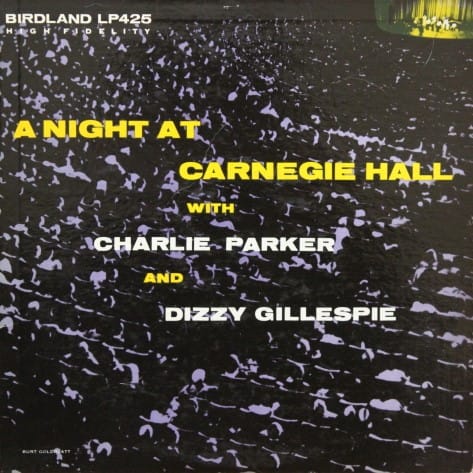

Charlie Parker / A Night At Carnegie Hall ( 米 Birdland BLP 425 )

ダイアル・レーベルを興したロス・ラッセルが書いたチャーリー・パーカーの評伝を読んでいると、ドキッとする記述に出くわす。

"1947年9月29日の夜、カーネギー・ホールで行われた演奏は劇場の階上にある録音設備で収録された。アセテートのマスターから複製が作られて、

海賊盤ができ、ブラック・デュウスという気まぐれなレーベルの名前から3枚組の78回転レコードが発売された。カーネギー・ホールの夜―と銘打った

そのブラック・デュウスのレコードは大きなレコード店のカウンターで堂々と売られていた。ブラック・デュウスはオフィスがどこにあるのかも知られて

いず、いったい誰がやっているのかもわからなかった。小売店は現金買取でレコードを仕入れた。取引の記録は一切残されていない。何軒かの大手の

小売店に発売禁止命令が出されると、レコードはやがて店頭から消えた。最終的には原盤はサヴォイが買い取り、正式な手続きを経て同レーベルから

発売されることになった。"

如何にもレーベル・オーナーだったラッセルらしい記述で、普通の評論家には書けない視点だ。 結局この演奏はいろんなレーベルからいろんな形で

世に出ていて今では簡単に聴けるわけだが、33回転LPの初出がこの10インチ盤になる。 残念ながら"Ko Ko"が未収録だが、おそらくスペースの都合で

落とされている。

このコンサートはビ・バップを広く一般に紹介するために開かれたもので、メイン・イヴェントはガレスピーのビッグ・バンドだった。 そこにパーカーは

ヨレヨレで虚ろな目をして現れたが、演奏は短いながらもいつものキレッキレのフレーズを決めている。 芳醇でファットな音量で、正に"神アルト"。

長いジャズの歴史の中でも、結局、この人を超える者は誰1人現れなかった。

パーカーの演奏の部分のみを生かして途中で曲がカットされている、パーカーのレコードではお馴染みの編集手法だし、"Birdland" というテキトーな

レーベル名で他に発売されたタイトルも見当たらないことから、誰がこのレコードを作ったのかはおおよその見当は付く。 誰とは言わないが、それは

おそらくブラック・デュウスというSP盤を作って平然と売り出したのと同一人物で、その謎の人物はここでも暗躍していたわけだ。 大らかと言えば

大らかな時代で、こういうことができる隙間がいくらでもあったというのは、今のこの世知辛い世の中から見ると羨ましい気がする。

禁断の海賊盤とは言え、カーネギー・ホールの録音機材で録音されているから、47年にしてはまずまずの音質で、デッカ・カーヴで聴けば十分に楽しめる

レコードだ。 いい加減なレコード制作の時代に生きたパーカーの演奏は正規盤よりも海賊盤のほうが遥かに数が多く、その殆どが聴くに耐えない音質

だが、その中ではこれはかなりマシだと言っていい。 熱狂的なマニアが録音技術という当時は目新しかったテクノロジーに出会った時、彼らは仕事を

辞め、ポータブル録音機器を買い込んでお目当てのアーティストの行く先々に現れては舞台裏の薄暗い階段やトイレの前で息を殺して録音した。

そういうマニアがいてくれたからこそ、我々はこうしてその恩恵に与かれる。 彼らは師の福音を後世に伝えたキリストの12人の使徒と同じだった。

唯一違っていたのは、片方は禁欲的にやせ細った崇高な姿で、もう片方はクスリでドロンと濁った眼をした享楽的に太った男だったということだ。

それでも、パーカーの演奏はどれだけ音質が悪かろうと聴きたくなる。 人生を投げうってストーカーと化した男たちの気持ちが私にはよくわかる。