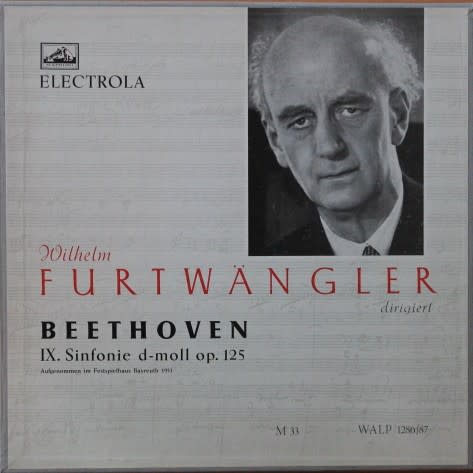

Wihelm Frutwangler / L.V.Beethoven Ⅸ Sinfonie D-moll, Op.125 ( 独 Electrola WALP 1286 / 87 )

2020年はベートーヴェンの生誕250周年ということで当初は世界中で様々な催しが企画されていたが、コロナ禍の影響で軒並み中止となり、

さほど盛り上がることなく終わろとしている。まさかこんなことになろうとは誰も思っていなかったわけで、残念なことだ。

ただ、クラシック音楽に親しい者にしてみれば、わざわざそんなイヴェントを持ち出さなくても日々ベートヴェンには接しているわけで、

催し物があろうがなかろうがあまり関係はない。気が向いたらお気に入りの演奏を持ち出してきては、ボソボソと聴くわけである。

年末になると自然と第九を聴く回数が増えるというのもどうなのよ、と思いつつも、やはり聴いてしまうのは、大抵はレコード2枚組という

面倒臭さから普段あまり手にすることがないことへの懺悔にも似た気持ちからかもしれない。

第九と言えば「バイロイトのフルトヴェングラー」ということになるわけだが、現代においては昔ほどの御威光はないらしい。

昔はそれこそ「神」として崇め奉られたこの演奏も、近年の多様な価値観の隆盛の中で相対化が大きく進み、以前のようなイヤらしい

神格化ではなく、もっとナチュラルに評価されるようになってきているみたいで、これはいいことだと思っている。

「この演奏はバイロイトの本番公演のものではなく、当日の本番直前に行われた通しリハーサルの演奏だ」と噛み付いた神をも恐れぬ

日本の団体がいて、その後、この演奏は真贋論争に巻き込まれた。当のHMVが公式声明を出さないものだから、結局のところ、何が本当か

わからないまま時間が経過し、このことがこの演奏への狂信的な崇拝気分に水を差したことも影響しているのかもしれない。

バイロイト祝祭劇場の音響は録音には向かない、とフルトヴェングラーが録音の申し入れを断ったために、この録音は非公式に行われ、

レコードもフルトヴェングラーの死後に発売された。そのせいでこういう事態を招いたわけだが、この演奏に只ならぬ異様な雰囲気が

あるのは事実で、ここから受ける音楽的感動は本物である。だから、真贋がわからないのならそのことを最重視しよう、というのが

現在の定説となっており、この論争は意外と常識的な着地を見せている。私もそれでいいと思っている。

2020年はベートヴェン生誕250周年の年として記憶されることはなくなってしまったが、新型コロナはベートヴェンの生誕を祝おうという

人々の気分を果たしてダメにしただろうか。私はそうは思わない。こうしてレコードを聴く限り、彼の音楽は不滅である。

コロナは私たちからいろんなものを奪い、そして強制したが、音楽を祝福したいという気持ちまでダメにすることはなかった。

このレコードを聴けば、音楽があれば私たちはいつだってタフになれる、ということを確認することができるのである。