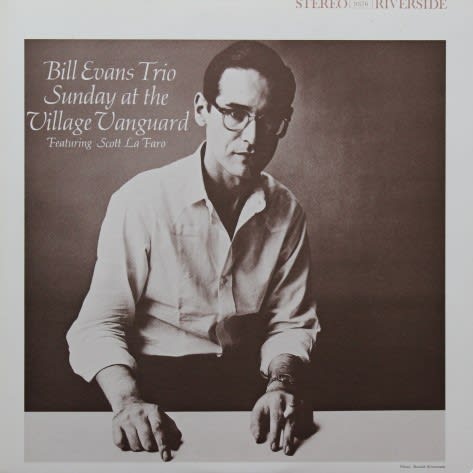

Bill Evans / Sunday At The Village Vanguard ( 米 Riverside RLP 9376 )

古い音源は経年の中で版権の所有者が移り変わる。芸術作品とは言え、それは商品。売れるものは不思議な巡り合わせで人々の手を経ていく。

その中で過去のものと差別化を図るために、都度仕様に手が加えられていく。そこに差異が生まれ、その違いが人々を困惑させる。

どれが初版か、どれが1番音がいいか。

でも私は困らない。どちらかと言うと、楽しい。同じ演奏を微妙に違った音場感で聴き比べるのが楽しいのだ。それには高級なオーディオは

必要ない。版の違う音盤が何枚かあれば、それでいい。我が家のオンボロ機器でも十分違いは聴き取れるのだ。RLP規格のステレオプレスと

国内盤のレギュラープレス、そしてモノラルプレス、果たしてどういう違いがあるだろうか。

このステレオプレスを聴いて最初に感じるのは、非常に自然な音場感だということだ。昨年も似たようなことを書いた気がするが、

ヴァンガードでのライヴの録音はきっとステレオだったのではないか。モノラル録音を疑似的にステレオにした音には聴こえない。

よく知られているように、この録音はトリオのヴァンガード公演の最終日に急遽行われた。事情はよくわからないが、急ごしらえだったらしい。

そのような中で果たしてモノラル、ステレオの両方で録音されただろうか。

ピアノは右のスピーカーから主に鳴り、ベースとドラムは中央に定位する。実際にステージで演奏されているのを聴いているような音場感だ。

楽器の音はどれもクリアで、極めて自然な雰囲気である。1つ1つの音の分離がいいため、エヴァンスの和音がきれいに響いて、モノラル盤を

聴いている時とは楽曲の印象が少し違う。 "All Of You" や "My Man's Gone Now" のようなブロックコード主体で弾かれる楽曲の建付けが

よくわかり、エヴァンスがやろうとしていたことがよくわかるようになった。これが一番の収穫ではないか、と思う。

モノラル盤と比べると音圧が低いのでボリュームをかなり上げて聴くことになるけど、音量を上げてもうるさく感じることはない。

Bii Evans / Sunday At The Village Vanguard ( 日本 ビクター音楽産業 VIJ-114 )

80年代半ばにプレスされたビクターの国内レギュラー盤。盤に厚みがあって、上記ステレオ盤と重量が変わらない。但しジャケットが如何にも

カラーコピーです、という感じなのがいただけない。

RLP9376のすぐ後に聴くとピアノやベースの音が少しくすんでいて、音像がややにじんでいるのがわかる。その分、ライヴとしての臨場感は劣る。

その代わりと言ってはなんだが、ベースの音量がかなり大きくなっていて、3人のバンドとしての纏まり感が増している。RLP9376は音の分離が

いい分、3人はそれぞれ独立した個として演奏しているが、こちらはバンドとして一体感を持って突き進んでいく感じがする。不思議なものだ。

同じステレオプレスにもかかわらず、RLP9376とはまた違う印象の演奏に聴こえる。つまり、別テイクの2種類の演奏を聴いた感じが残る。

なんだか、得をした気分だ。

不思議なのが、"Waltz For Debby" のビクター盤 VIJ-113 と比べると、楽器の音の艶が全然違うこと。ワルツのほうが楽器の音に艶があり、

残響も多い。同じ時期の製造なのに音場感が全く違うのが不思議だ。元のマスター音源の違いに起因しているのかもしれない。サンデーは常に

2番手の評価で地味な印象があるのは、こういうところに依っているのかもしれない。

Bill Evans / Sunday At The Village Vanguard ( 米 Riverside RLP 376 )

お馴染みのモノラル初版を改めて聴き比べてみる。ステレオでは中央に位置していたベースとドラムが中央からは居なくなり、ピアノと同じ場所

から演奏が聴こえるようになる。この音源は元々 "Gloria's Step" の開始まもない箇所でテープの傷みから音がぐにゃっと曲がる箇所がある。

ステレオ盤ではその歪みが顕著ではっきりとわかるが、モノラル盤は音が歪むことは歪むのだが、ステレオ盤ほど酷くはない。

このことからも、モノラルマスターはステレオマスターをベースに作られたんじゃないか、という気がするのだ。

このモノラル盤はステレオ盤と比べるとピアノの音の劣化は目立たないが、ベースの音は大きく落ちる。ステレオでは弦のビリつきがリアルに再生

されるが、モノラルではベースの音像はぼやけて音の輪郭がなくなっている。但し音量そのものは確保されているので、モノラルプレスのベース

としてはこんなもんかな、という感じで違和感はない。あくまでステレオ盤と比較した場合の差異という話だ。このベース音の欠点はイコライザー

カーヴをRIAAからffrrに切り替えることで大きく改善する。ワルツ同様、この盤もRIAAでは真価を発揮しない。

我々のような古いレコードを日常的に長く聴いている人間には、このモノラルの音場感は身体に染み付いたものなので違和感がない。

逆にステレオの分離の良さや楽器の音の艶に新鮮な驚きを感じることができ、新しい別の演奏を聴けたような気がして儲けものだという感覚だ。

そこが愉しいのである。この中でどれが一番音が良いか、という話には興味がもてない。