Bud Powell / Blue Note Cafe Paris, 1961 ( 米 ESP 1066 )

アングラ音楽専門のESPがなぜパウエルのアルバムを唐突に出したのか、と以前から不思議に思っていた。 更に言えば、ESPは1972年にはパーカーのアルバムも

出している(もちろん、こちらは放送録音音源)。 このレーベルのカタログ内容の特異さや奇怪さを思えば、この2人がいきなり登場するのには驚かされる。

軽くおさらいをすると、パウエルは50年代中期にヘロインの不法所持によりキャバーレー・カードを没収されて表向きにはニューヨークでライヴ活動ができない

状況だった。 そんな中で1957年にパリで行った2週間のギグが大成功に終わったため、パウエル一家は59年にパリに移住し、66年に帰国するまでは欧州で

活動した。 パリではピエール・ミシュロ、早くからこの地に移住していたケニー・クラークと常設トリオを組み、"The Three Bosses" と呼ばれていた。

そんな中、1961年にパリのクラブ・ブルー・ノートでの演奏をアラン・ダグラスが録音したのがこの演奏になる。 この時、ズート・シムズがパリに来ていて、

このパウエル・トリオと共演した演奏もダグラスは録っているし、別のメンバーと演奏したものをアメリカに持ち帰って当時所属していた United Artists から

"Zoot Sims In Paris" としてリリースしたりもしている。 デックスがパリに来ればこの3人が出迎えて名盤を作ったりしていて、パリでの生活はそれなりに

充実していたみたいだ。

それを裏付けるかのように、ここでのパウエルは絶好調だ。 いつもの唸り声も発しているし、フレーズも独創的で、トリオとしての纏まりも見事だ。

ケニー・クラークもアメリカ録音では聴けないようなはじけた演奏をしている。 モンク師匠の楽曲もしっかり演っていて、"Monk's Mood" なんかは

この曲の独特の雰囲気をとても上手く表現していて、さすがだと思う。 パウエルらしいピアノの硬質なタッチもちゃんと感じられるし、運指にも乱れはない。

後期のバド・パウエルの演奏としてはよく出来ている部類に入る。 録音状態も全く問題なくて、不思議と異国の地らしい淡く霞んだような物悲しい雰囲気が

全体を覆っており、ズートのレコードでも感じるのと同じような何とも言えない切ない感じがある。 この独特なムードはクセになる。

アメリカのマイナーレーベルたちが誰も移住後のパウエルを追いかけなかったのは不思議だ。 まるで何かを申し合わせたかのように、一斉にパウエルから

手を引いている。 まあ、60年代に入るとどのレーベルも経営が怪しくなってくるから、欧州までわざわざ録りに行くだけのパワーが無くなっていたのかもしれない。

そんな中、ESPはこの残された最後の巨人の録音を出すことを狙っていた。 レーベルオーナーのバーナード・ストールマンはラシッド・アリを連れて65年に

パウエルの最後のスタジオセッションを試みたが、パウエルは既に演奏できる健康状態ではなく、このスタジオ録音は失敗に終わっている。 上手くいけば

それはバド・パウエルの最後のスタジオ録音アルバムになっていたはずだった。 それでも諦めきれず、66年にパウエルが亡くなった後に未亡人から販売

ライセンスを得てこの61年の演奏をレコードとしてリリースした。 これはそういう執念の1枚だったのだ。

ESPが最晩年のパウエルを録りたかったのは、一義的にはこの偉人の記録を自社に残したいという想いからだったろうが、それ以上にこの時期のパウエルが

死に向かって朽ち果てていこうとしているその無残な姿にどうしようもなく惹かれたからだったのではないだろうか。 通常のありふれた音楽には満足できなかった

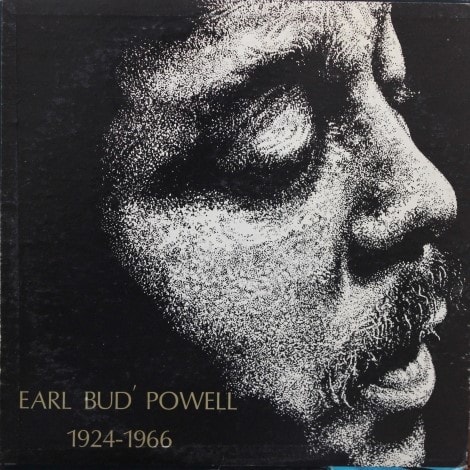

このレーベルの病のようなものが、パウエルの死に至る病の匂いを嗅ぎ取ったのかもしれない。 ジャケットの暗闇の中に浮かぶ彼の横顔に死相を見るのは

おそらく私だけではあるまい。