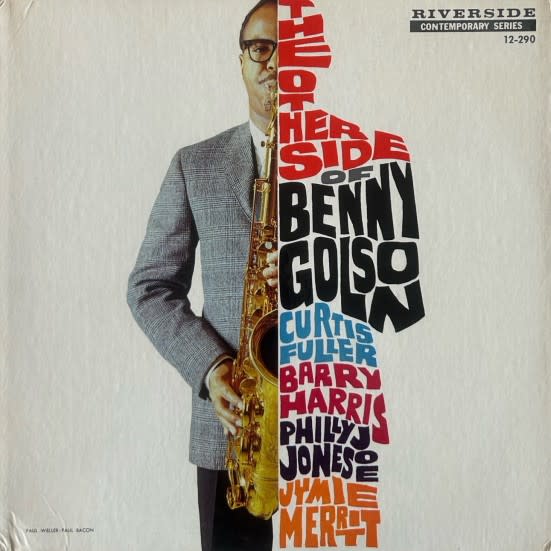

Benny Golson / The Other Side Of Benny Golson ( 米 Riverside Records RLP12-290 )

ベニー・ゴルソンの訃報が飛び込んできて、「そうか、残念だな」と悲しい気持ちでレコード棚を眺めた1週間だった。

薄々気付いてはいたけれどゴルソン絡みのレコードはたくさん棚の中にあって、果たしてどれを献花として手向ければいいかよくわからなかった。一番彼らしいレコードは

一体どれなのか、私が一番好きなレコードはどれなのか。でも、これまでに結構彼のレコードは取り上げてきているし、同じものをまた取り出してくるのも芸がない。

このアルバムは彼の代表作というほどの重みはないけれど、よく出来ているアルバムだ。アザー・サイドというタイトルはどういう意味で付けられたのかよくわからない。

彼が書いた有名な曲は外してそれ以外を取り上げているということなのか、ハーモニー重視ではなく標準的なハードバップ・スタイルの演奏だからということなのか、

いずれにしてもあまり目を引くとこはない地味な位置付けにあるように思う。でも、RVGのような特定の色付けはされていないリヴァーサイドらしいナチュラルなサウンドが

ゴルソンのサックスの音色を割と的確に捉えているし、親しい相棒のカーティス・フラーとの演奏ということで鉄板のスタイルは揺るぎない。このアルバムを聴けば、彼の

テナーがモゴモゴしているという批判には当たらないことがよくわかるだろう。フィリー・ジョーのドラムがいい具合に効いていて、音楽が踊っている。

レコード棚を漁っていて気が付いたけど、ゴルソンはマイナーなレーベルは別にしてほとんどのレーベルに録音、若しくは何らかの形で関与している。おそらくまったく

縁がなかったのはパシフィック・ジャズくらいではないだろうか。そう考えると、彼の存在の重みやジャズの世界への貢献度合いがよくわかってくる。彼がいなかったら

ハードバップという音楽にはこれほどの色彩の豊かさはなかっただろうし、映画やミュージカルの楽曲をスタンダードという形で導入した流れと互角に張り合った楽曲を

書くことができた筆頭の人だった。私がハードバップという音楽に一番惹かれたのは結局のところ、彼の作ったハーモニーだったり彼の書いたメロディーだったのだ。

彼を失った悲しみの中でのささやかな慰めは彼が最後に来日した際の演奏を間近で観ることができたことだ。半年後にコロナ禍で世界が一変するなどとは想像すら出来なかった

あの頃、また日本に来てくれたら観に行こうと楽しみにしていたのだが、あれが最後になってしまった。それでも、あの時のステージでの演奏や彼がステージの上で語った

ブラウニーの話は今でもよく憶えているし、その温かい人柄の温もりは私の中にしっかりと残っていて、この先も消えることはないだろう。

彼の残したレコードはまだまだ他にもあるから、これからも折を見て取り上げていければと思う。彼の音楽を忘れることはないのだから。