8月は、のべ8日間旅に出ていました。時間は経ってしまいましたが、その間にあった出来事、写真などを、ここでもできるだけご紹介したいと思います。

まず、8月の1~3日に、大学通信教育のスクーリングがありました。私は出雲が好きですし、天津神・国津神という場合に、国津神の方に興味があって、出雲の神様は蛇神であり、諏訪大社もそうであり、この大神(おおみわ)神社もそうである・・・また、近年、卑弥呼の墓か?という期待?が高まっている、箸墓古墳も近くにある、ということで、このあたりに宿をとって、スクーリングに通ってみよう、と考えました。

そういうわけで、三輪駅の近くの宿をとり、朝少し早く出かけて近くを散歩など・・・ともくろんでいたのですが、全然そんな余裕はありませんでした。

ただ、奈良に来た初日は、ちょうど1日で、大神神社では毎月「おついたち参り」というものがあって、たくさんの人達が夜遅くまでお参りに来る日らしいとHPなどで知ったので、疲れていましたがそれには行ってみよう、と、スクーリングを終えて宿にチェックインしてから19時頃に神社へ向かいました。

大神神社は、いつも24時間お参りOKだそうです。

この日はおついたち参りの日だったので、いつもよりは夜の時間のお参りの人が多かったと思われます。車で乗りつけた家族連れなどが、暗闇迫る大神神社にちらほらとお参りに訪れていました。

実際はもっと暗かったのですが、写真では光の加減で少し明るめに写っています。ここが二の鳥居です。

参道には、ずーっと灯籠がつらなっていて、とても幻想的な雰囲気。涼しいし、歩いていて心地よい感じでした。

手水舎というのでしょうか、ここはさすがに蛇の神様らしいデザインでした。

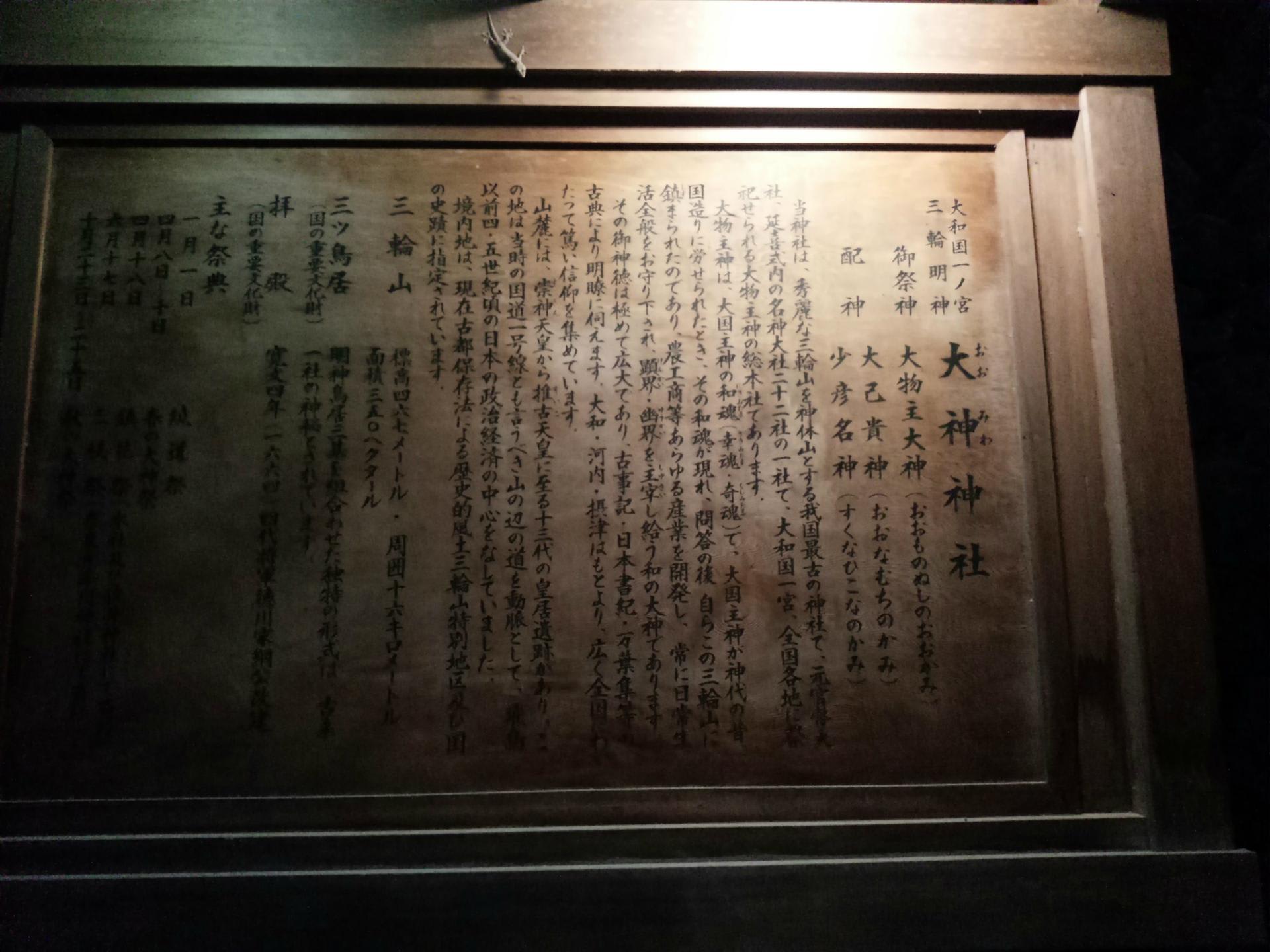

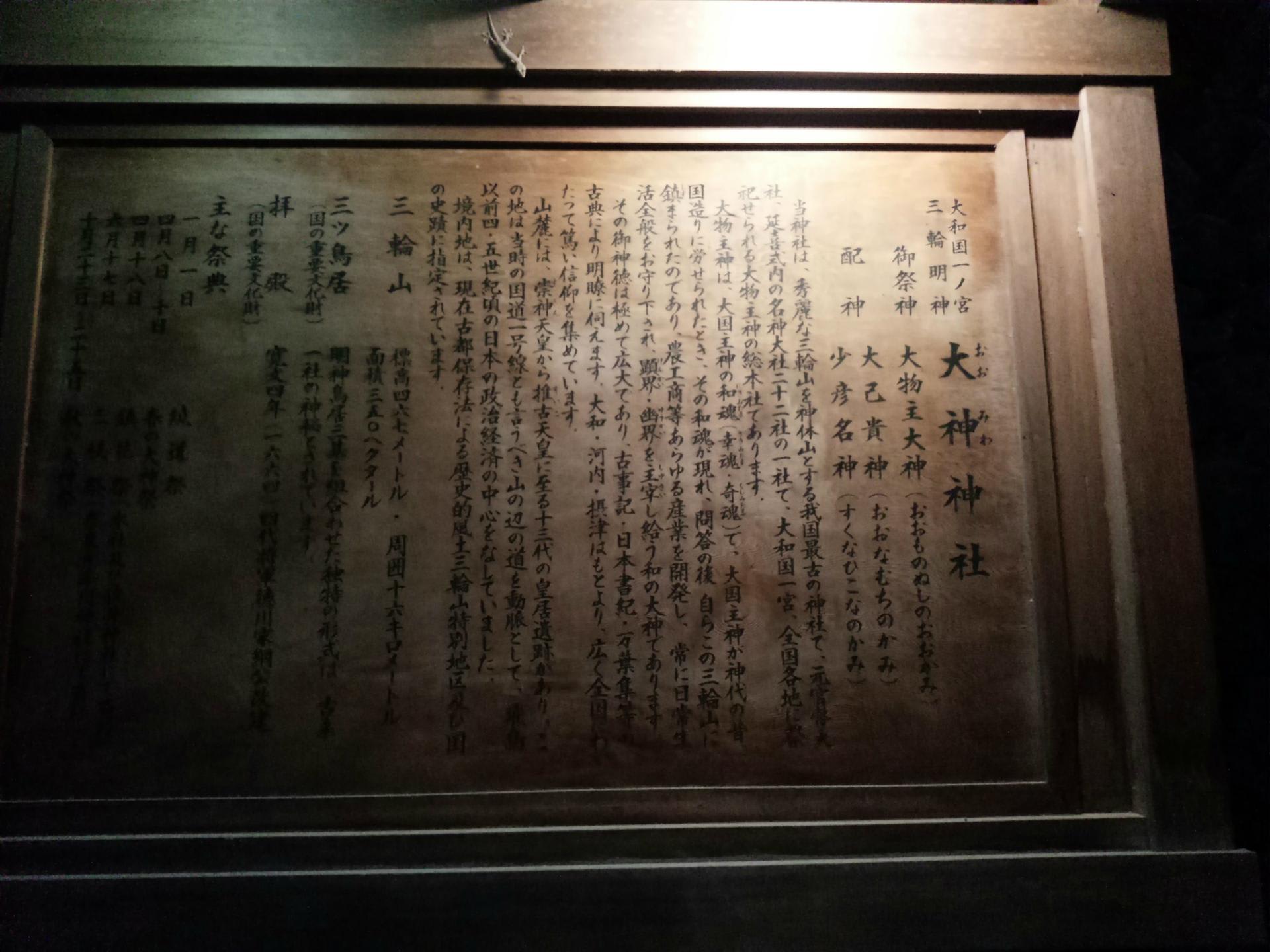

大神神社の由緒はこの看板をご覧ください。

円錐形で美しい三輪山の麓にあり、大和国一ノ宮です。

拝殿はありますが、本殿はありません。御神体は三輪山そのものだからです。

山が御神体ということで、原始的な信仰の形を残しているといわれます。

高校日本史の教科書にも、大神神社は古墳時代の所に出てきます。

ここには珍しい三ツ鳥居があるのですが、それは見えませんでした。

驚いたのは、小さい子ども達も来ていたのですが、拝殿の前で、とてもうやうやしく頭を下げて、丁寧にお参りしていたということです。それがとても板に付いている感じがしたのです。

このあたりの人達は、大人も子どもも、本当にこの神様を大切にしているのだなあと感じられました。

そして、拝殿の前で、行進するようにして何度も行ったり来たりを繰り返しながらお参りしている人達が・・・お百度参りですね。若い女子二人組と、若い男性一人がやっておられました。とても真剣でした。

拝殿の横に、「巳の神杉」と呼ばれる杉の木があります。

「この杉の根本に、巳(み)さん(=蛇)が棲んでいるところから、「巳の神杉」と称せられるようになり、巳さんの好物とされる卵が、酒とともにお供えされています。」(大神神社HPより)

とのことで、私も事前にいろいろな書籍類でこのお酒や卵をお供えしている光景を見ていたので、ここか・・・と思いながらそこにもごあいさつしました。大神神社は、全国の酒造業者の崇敬も厚いそうです。

暗闇の中で、お酒の匂いがむっと漂っていました。暗いけど写真も撮ろうかなと思ってカメラをさっと向けて撮ったのですが、どうしたわけか、何も写らず、PCなどで更新中の時にぐるぐる回るあれ、円環がぐるぐる回ったままで、画像が出なくなってしまいました。そこを撮った跡は1枚分残っているのですが、ぐるぐる回って更新中のままなのです。

神様の杉の木だから、撮ったのがいけなかったのかな(ゾゾゾ・・・)とか思いながら、後でその画像の部分は消去しました。

大神神社・三輪山については、『古事記』『日本書紀』『万葉集』にたくさん登場します。神武天皇が大和に来るより前から大物主はここにいたのです。

書きたいことはたくさんありますが、収拾がつかなくなるので控えます。ただ、大物主=オオクニヌシという説も見るのですが、本当はどうなのだろうか・・・というのが、私としては気になる大きな疑問です。大物主は、オオクニヌシ(大己貴神)の幸魂・奇魂(さきみたま・くしみたま)であると『日本書紀』には出てきます。『古事記』では似た場面がありますが、幸魂・奇魂の言葉は出てきません。

宿のご主人によると、奈良は自殺者が全国で一番少ない、それは、大神神社もそうであるし奈良には神社仏閣が多いので、みんな神仏を大切にしている(信仰心がある)、天理教もある、だから悩みも少なく、心の健康が保たれ、自殺する人も少ないんだ、という趣旨のお話でした。

私もちょっと調べてみました。男性の自殺率については奈良県が最少というのを見ました。また、妊娠中絶率では全国で奈良は最低であるというデータを見ました。中絶のような、倫理にもとるような行為に至ることは奈良の人達はなかなかしないのですね。すばらしいと思います。

宿でも話題になりましたが、

「大坂の食い倒れ、京都の着倒れ、奈良の寝倒れ」

という言葉があり、奈良は歓楽街も少なくお店も早く閉まってしまうので夜は早くに明かりが消えて遊ぶ所がない、と、いささか奈良は皮肉られていますが、むしろ、その方が少年少女は健全に育つのでいいことじゃないか、と、東京で高校教員をしている私は思います。

本当に、三輪周辺はコンビニもなくて、東京から来ると不便で心細い気持ちにもなりますが、それもまた、たまにはよしです。

長くなりました。今日はこのくらいで止めます。

まず、8月の1~3日に、大学通信教育のスクーリングがありました。私は出雲が好きですし、天津神・国津神という場合に、国津神の方に興味があって、出雲の神様は蛇神であり、諏訪大社もそうであり、この大神(おおみわ)神社もそうである・・・また、近年、卑弥呼の墓か?という期待?が高まっている、箸墓古墳も近くにある、ということで、このあたりに宿をとって、スクーリングに通ってみよう、と考えました。

そういうわけで、三輪駅の近くの宿をとり、朝少し早く出かけて近くを散歩など・・・ともくろんでいたのですが、全然そんな余裕はありませんでした。

ただ、奈良に来た初日は、ちょうど1日で、大神神社では毎月「おついたち参り」というものがあって、たくさんの人達が夜遅くまでお参りに来る日らしいとHPなどで知ったので、疲れていましたがそれには行ってみよう、と、スクーリングを終えて宿にチェックインしてから19時頃に神社へ向かいました。

大神神社は、いつも24時間お参りOKだそうです。

この日はおついたち参りの日だったので、いつもよりは夜の時間のお参りの人が多かったと思われます。車で乗りつけた家族連れなどが、暗闇迫る大神神社にちらほらとお参りに訪れていました。

実際はもっと暗かったのですが、写真では光の加減で少し明るめに写っています。ここが二の鳥居です。

参道には、ずーっと灯籠がつらなっていて、とても幻想的な雰囲気。涼しいし、歩いていて心地よい感じでした。

手水舎というのでしょうか、ここはさすがに蛇の神様らしいデザインでした。

大神神社の由緒はこの看板をご覧ください。

円錐形で美しい三輪山の麓にあり、大和国一ノ宮です。

拝殿はありますが、本殿はありません。御神体は三輪山そのものだからです。

山が御神体ということで、原始的な信仰の形を残しているといわれます。

高校日本史の教科書にも、大神神社は古墳時代の所に出てきます。

ここには珍しい三ツ鳥居があるのですが、それは見えませんでした。

驚いたのは、小さい子ども達も来ていたのですが、拝殿の前で、とてもうやうやしく頭を下げて、丁寧にお参りしていたということです。それがとても板に付いている感じがしたのです。

このあたりの人達は、大人も子どもも、本当にこの神様を大切にしているのだなあと感じられました。

そして、拝殿の前で、行進するようにして何度も行ったり来たりを繰り返しながらお参りしている人達が・・・お百度参りですね。若い女子二人組と、若い男性一人がやっておられました。とても真剣でした。

拝殿の横に、「巳の神杉」と呼ばれる杉の木があります。

「この杉の根本に、巳(み)さん(=蛇)が棲んでいるところから、「巳の神杉」と称せられるようになり、巳さんの好物とされる卵が、酒とともにお供えされています。」(大神神社HPより)

とのことで、私も事前にいろいろな書籍類でこのお酒や卵をお供えしている光景を見ていたので、ここか・・・と思いながらそこにもごあいさつしました。大神神社は、全国の酒造業者の崇敬も厚いそうです。

暗闇の中で、お酒の匂いがむっと漂っていました。暗いけど写真も撮ろうかなと思ってカメラをさっと向けて撮ったのですが、どうしたわけか、何も写らず、PCなどで更新中の時にぐるぐる回るあれ、円環がぐるぐる回ったままで、画像が出なくなってしまいました。そこを撮った跡は1枚分残っているのですが、ぐるぐる回って更新中のままなのです。

神様の杉の木だから、撮ったのがいけなかったのかな(ゾゾゾ・・・)とか思いながら、後でその画像の部分は消去しました。

大神神社・三輪山については、『古事記』『日本書紀』『万葉集』にたくさん登場します。神武天皇が大和に来るより前から大物主はここにいたのです。

書きたいことはたくさんありますが、収拾がつかなくなるので控えます。ただ、大物主=オオクニヌシという説も見るのですが、本当はどうなのだろうか・・・というのが、私としては気になる大きな疑問です。大物主は、オオクニヌシ(大己貴神)の幸魂・奇魂(さきみたま・くしみたま)であると『日本書紀』には出てきます。『古事記』では似た場面がありますが、幸魂・奇魂の言葉は出てきません。

宿のご主人によると、奈良は自殺者が全国で一番少ない、それは、大神神社もそうであるし奈良には神社仏閣が多いので、みんな神仏を大切にしている(信仰心がある)、天理教もある、だから悩みも少なく、心の健康が保たれ、自殺する人も少ないんだ、という趣旨のお話でした。

私もちょっと調べてみました。男性の自殺率については奈良県が最少というのを見ました。また、妊娠中絶率では全国で奈良は最低であるというデータを見ました。中絶のような、倫理にもとるような行為に至ることは奈良の人達はなかなかしないのですね。すばらしいと思います。

宿でも話題になりましたが、

「大坂の食い倒れ、京都の着倒れ、奈良の寝倒れ」

という言葉があり、奈良は歓楽街も少なくお店も早く閉まってしまうので夜は早くに明かりが消えて遊ぶ所がない、と、いささか奈良は皮肉られていますが、むしろ、その方が少年少女は健全に育つのでいいことじゃないか、と、東京で高校教員をしている私は思います。

本当に、三輪周辺はコンビニもなくて、東京から来ると不便で心細い気持ちにもなりますが、それもまた、たまにはよしです。

長くなりました。今日はこのくらいで止めます。