さて試運転の結果、車輪が空転してまともに走らないことが露呈してしまいました。

まず考えたのは動力ユニットが少ないこと。

今回は12両中、2両に動力ユニットを組み込んでいます。つまり6両に1両。

これまで私が組んだBトレ電車は基本4両で動力ユニット1両ですから、割合としては少ないですよね。

動力ユニットをあと1両増やせば解決する(従来通りのMT比にはなる)かと思いますが、これは万策尽きた後の「最後の手段」ということで、とりあえず封印。

実は一番簡単なんですけどね(笑)

とは言え、まずは動力ユニットを交換します(追加ではなく)。

というのは試運転時に組み込んだ動力ユニットは「動力ユニット2」と「動力ユニット3」それぞれ1組。

これは特に意図はなくただ手元に1組ずつあったからというだけの理由ですが。

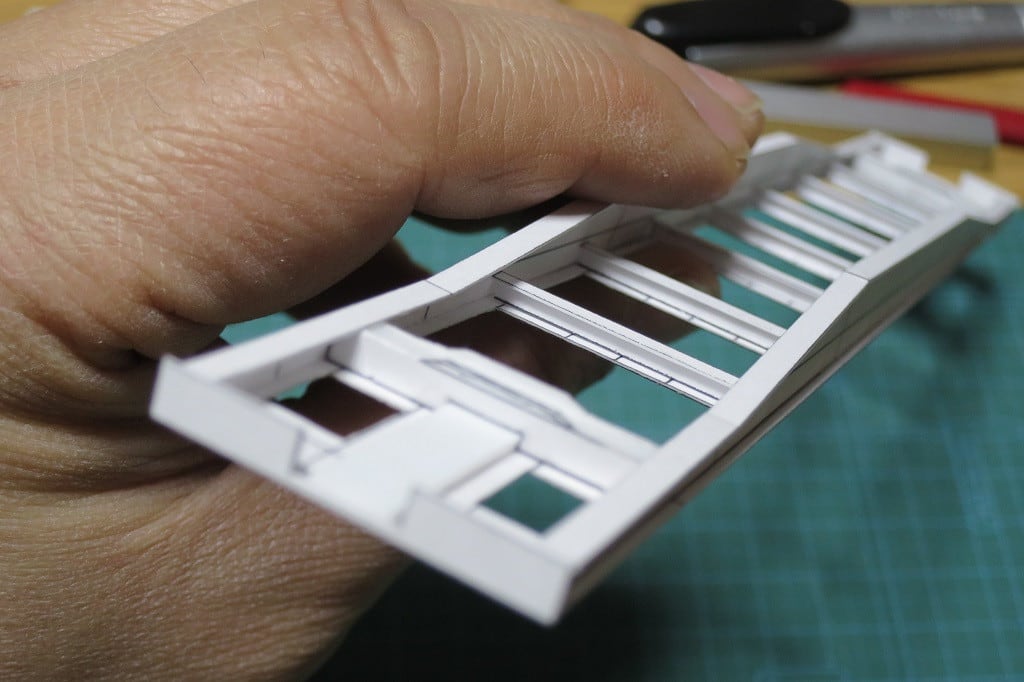

写真1. 動力ユニット2(右)と動力ユニット3

この2種の違いは駆動軸数。

動力ユニット2は2軸駆動、同「3」は4軸駆動。

なお「2」はすでに廃番になっているようです。

というわけで、2両の動力車を6軸駆動から8軸駆動にすべく、動力ユニット3の2組使用に変更。

だって、これまでは4両編成で2軸駆動ですから、12両で8軸駆動となれば動軸数比では3割増強ということぢゃないですか!

そして再び試運転。

でも、やっぱりダメ。相変わらず車輪は空転。

まあこれは想定内。

で、ここからが本番。本腰を入れます(笑)

試運転の際、動力ユニットを組み込んだ車両の屋根を軽く押してやると快調に走る(ような予感)。

要するに空転の原因は粘着力不足ということですね。

(当初からほぼ見えていた結論ですが)

ということで動力車にウェイトを補ってやることにします。

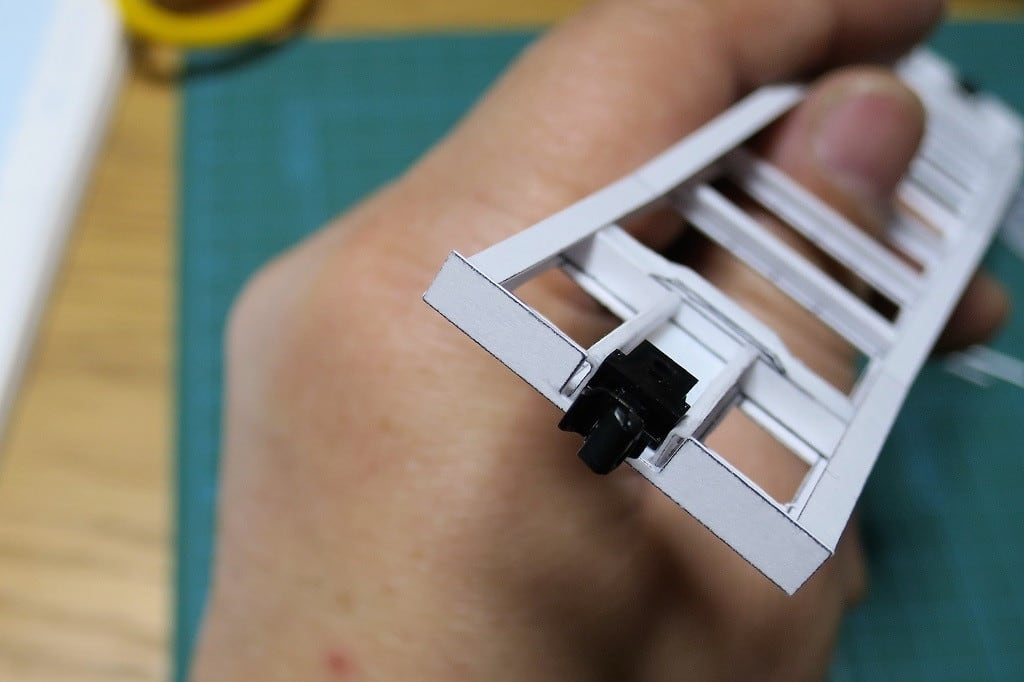

写真2. 付属のウェイト

動力ユニットにはウェイトが付いてきます。

その重さは9g。

動力ユニットを組み込む際にはこの付属ウェイトは仕込んでます。

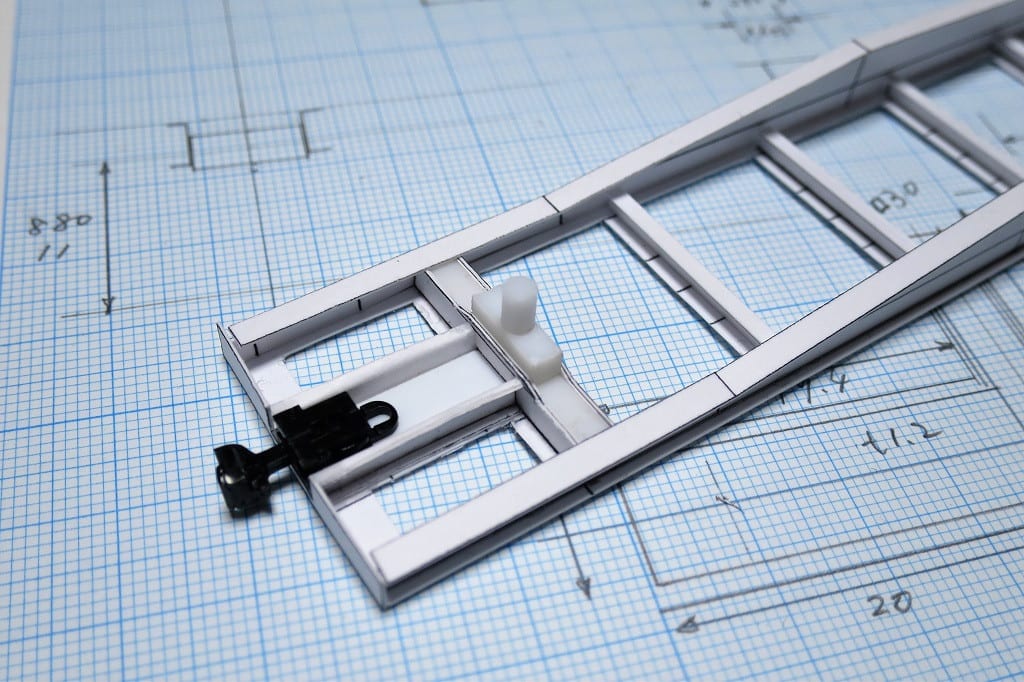

写真3. 36形(術前)

そして重量を測るとなんと31g。軽っ!

確かに持った感じもモーターが入っているようには思えません。

「普通」はどのくらいの重さかなということで・・・

写真4. モハ204(KATO)

手持ちのKATOのモハ204は63gでした。

意外に軽い・・・

ということはあと10gでも増やせれば(走りは)かなり違ってくるのかな。

とはいえ、Bトレの「車内」にはスキマはあるのですが、追加のウェイトを積む場所(と積載方法)が悩ましい。

具体的な積載方法も思いつかないまま、とりあえずこんなもの(↓)を買ってきました。

写真5. 板おもり

近所の釣り具店で買ってきました。

これが今回の0系新幹線プロジェクト再起動後に初めて買ったもの。

この「おもり」と車体を眺めること約3日。

多少の試行錯誤ののちなんとか積載方法を決定。

写真6. おもりのブツ切り

この「おもり」は幅18mmの帯状です。

これを8mm長さ(22片)と5mm長さ(8片)に切り出します。

軟らかいのでハサミでチョキチョキ。

切った後は幅の18mmを17mmにします。17mmというのは車体の内側幅。

計30片(1両分)の総重量は12g。目標(?)の10gは超えました。

写真7 積載状況

カットモデルみたいですね。

8mm片は動力ユニットの上部、4か所に分け前から8枚、3枚、3枚、8枚です。

5mm片は前後端部に4枚4枚で。

「おもり片」はそれぞれ瞬間接着剤でミルフィーユ(?)。車体への取付(固定)は両面テープです。

写真8. 術後

かくして総重量は42gになりました。

31gに12gを加えて42g?、ちょっと計算が合いませんが誤差の範囲。

あと少し天井側に空間がありますので、1~2gの追加はできそうですが、一方重心が高くなるのが心配です。

2両の動力車(36形、37形)へのウェイト積載を済ませ、12両で試運転を行うと空転もなくスムーズに走るじゃありませんか。

ウェイト取付位置が高くなっていますが、曲線(KATO ユニトラックR315)フルノッチでも横転することもなく快走してくれます。

ということで、新幹線0系プロジェクトはこれにてひとまず完成!

7年越しの仕掛かりが片付いて、胸のつかえが取れた心境です(^^)v