空気を読めない人の目線

教室で空気が読めない人が発言し始めるとき、その視線に注目すべきです。そこが実は、空気の読めない人の始まりだから。空気が読めない人の視線はただ一点に集中しているのです。

それは、何(だれ)へか?

もちろん、教員です。教員にだけ注がれ、教員にだけ語られるのです。そのとき、まわりは引いて行くんです。どんどん引いて行くのです。教員が授業を進めレスをもとめている、空気を読めない生徒はその授業に対するレスを単にしているにすぎません。的確なレスかもしれないのです。しかし、いや、だからこそ周囲は引いていくのです。

なぜか?

もちろん、

「空気を読めないから」

なぜ、教員へのレスが、それも自発的レスが、空気を読めないことになってしまうのだろうか?

はじまりのナルシス

それは単純な理由なんです。教員の授業そのものが

「空気を読めない」

ものだからです。教員の授業がたんなるナルシスで裸の王様よろしく本人だけいい気持ちでまったく周囲のうんざりを読んでいないからです。そうなのです。いつの頃からか、私たちは授業とは「教員のナルシス」なのだと刷り込まれてきたのです。授業とはしたがって自分たちにはどうでもいい教員のナルシスにつきあい

「ガマンする」

ということを刷り込まれてきたのです。

それ以来教室にはこういう道徳ができあがってしまったのです。

「授業中とはガマンすべし、苦痛であるべし、苦痛に耐えるべし」

教室はガマンの場所である。みんなそこに同調し、そこで心を一つにしなければいけない、こういう道徳ができあがったのです。

そうなのです。空気を読めない元祖は教員だったのです。この教員の空気の読めない空気に〈耐える美徳〉を私たちは学校でいつのまにか〈呪い〉の念とともに教わっていくのです。

突然の掟(おきて)破りの出現

そこへ突然〈掟破り〉が現れたのです。教員の空気の読めない解説に、うなずき、してはいけない自発性ばりばりに、究極の〈手をあげての発言〉をニコニコ、得意満面にはじめる人間が出現したのです。

「何が楽しいのだ!!」

周囲のイライラはつのるのです。ガマンをしている人間にとって、それを楽しげにしているものをみるくらいイライラするものはありません。

攻撃への飛躍=自衛戦争

しかし、それでも〈攻撃〉へは飛躍がありますね。イライラするのがつのるのは確かです。それがなぜ最終的にあれほど悲惨な攻撃へ=いじめへと変貌していくのか。

その答えは、先生の最初の「空気を読めない」姿勢の深層意識レベルにこそあったのです。

いじめは一方的にいじめているようにみえるかもしれません。いじめられる方は弱い、いじめている方は集団で強い。それも繰り返しますが一方的だ。

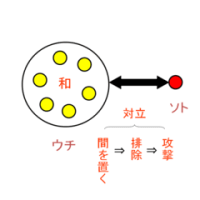

ところが、そうではありません。何事も最初に〈もらう〉ことなく〈お返し〉はしないのです。あのひ弱ないじめられっ子の最初の〈先制攻撃〉こそがいじめを誘発したのです。「空気を読めない人間」もそうです。最初に先制攻撃をしているのです。サンドバックのように周囲は打たれつづけているのです。いえ、打たれ続けているという人間が自衛のために集団安全保障条約を結び、最後たまりかねて攻撃して行くのです。

そうです。まず、先生がこころの奥底で

「お前らにわかるわけがねえだろうけどな」

という〈侮蔑〉とともに〈空気の読めない〉授業を行ったのです。〈侮蔑〉という〈先制攻撃〉の存在。だから〈空気を読める〉秀才は、絶対自分からは発言しません。そんなことをすればどうなるか、分かっているからです。

「自分は好きこのんで発言するわけではない。いやいや、先生がせよ、と命令するからするのだ」という周囲への言い訳を十分に含んだ演技をしながら

「僕はわからないので、多分そうだと思うのですが・・・」

という〈先生の空気〉を読みながら、おずおずとしたポーズで答えるのです。

しかし、〈空気を読めない〉生徒はそうではありません。〈得意満面〉に〈したり顔〉で場合によっては教員にも不快がられながら、そして、賢い先生には〈ハラハラ〉させながら、視線は先生にだけ注がれ、自分でも気付かず周囲を〈侮蔑〉という攻撃をしながら発言が始まってしまうのです。

ここで、周囲はがまんしつつ「無気力」を強めるという形で〈反撃〉します。しかし、その〈反撃〉がまったく届かない!

ここで最後の〈自衛戦争〉が始まるのです。

「宣戦布告!」![]()

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

最新の画像[もっと見る]

抑えつけられている。

自由に発言してはいけない、

失敗してはいけない、

恥をかいてはいけない。

聞いているふりをしなくてはいけない、

真面目なふりをしなくてはいけない、

それでいて仲間の人間に対しては、

自分はぜんぜんダメで、勉強もやらないし、遅刻もするし、

ちゃらちゃらとしていて、真面目じゃないところを見せないといけない。それでいて、マジ負けないようにしなくちゃいけない。

いろんなことに神経を使って

ストレスがたまっている、

ガスがたまっている。

だから、ガス抜きの対象になるものなら何でも「ねた」にして、みんなで笑ってストレスを解消しようとする。

「笑い」がガス抜きの1手段になっている。それがいじめだ!

木村先生の言うように、先生が生徒を我慢させすぎることすら気が付いていないから、いじめが発生するんだ。

空気を読めないのは先生だ!

木村先生はこのような教員のナルシスをどのようにしたらなくせるとおもいますか?

確かに私が中学の時にこのような教師がたくさん居ました。

厳密には小学校、中学校、高校は違うと思うのですが、

私が小学校の頃は1年生から6年生まで集団で一人をいじめるいじめはありませんでした。

学校が1クラスで18名ほどの田舎の学校ということ大きかったかも知れません。先生も一人一人を良く見てくれましたので

確かに(自己中教員)ナルシス教員も多いと思いますが、普通の学校は1クラス40人を担任が一人見るのって無理があるんじゃないんでしょうか?

もし私が教員なら40人相手に教えるとなるとナルシスにならざるおえないと思ってしまいます。

ストレスを発散させるために楽しく

体育をしようとやる気を出しているのに

空気が読めない=体育が苦手な子が

失敗ばかりして周りの反感をかい

それがそのまま教室内でのいじめの

「ネタ」になるのだと思います。

まったくストレスの掛からない授業ってのもどうかと思う。

30数年前、中学時代にすばらしい先生が居たのを複雑な心境で

思い出します。

当時は『空気を読む』なんて言葉は無かったのですが、彼の口癖が

『どんどん発言しなさい』

『どんどん恥をかきなさい』

『どんどん間違いなさい』言葉通り、的外れな質問や意見に対しても

常に真剣に対応してました。それどころか、そういった的外れな発言に対して

級友が笑ったりすると、そちらを咎めました。勘違いの発言にもそれなりの理由があり

その理由が、教師の説明のしかたであったり、級友の説明不足であったり、本人の

認識不足であったり様々であるから、決して攻めたり笑ったりしてはいけないってのが

彼の口癖であった。ようは、空気を読むよりも、何故そういった的外れな質問になったのか

の経緯を注意深く推理し、深く掘り下げお互いに理解しようとさせたのである。

よって中学時代の3年間は虐めも無く、我々のクラスのみ突出した成績であった。

今思えば、模範的なクラスだったと思う。ところが、冒頭に複雑な心境と書いたのは

私を含む、中学時代の級友を取り巻く状況の変化である。

充実し、理想的とも思える中学3年を終了し、それぞれ高校へ進学すると状況は一変した。

つまり、間違えば笑われる。的外れな意見で嘲笑される。一般的な?世界に放りだされたのである。

激変した環境に対応できなく、多くの旧クラスメートはドロップアウトしてしまった。

どうしても中学時代の先生の面影を追いかけてしまって、現状を受け入れられ無かったようである。

幸い私は、新しい環境にも対応でき今に至ってるが、複雑な心境である。

私のそうした経験も、『諸行無常』を認識させられた良い経験として記憶に刷り込まれいる。

先生に20ポイントさしあげます!!!

一人の先生が多くの生徒を受け持ち、細かな事務手続きから進路指導、テストの準備、授業の準備、成績をつけ、生徒からの相談にのりと、いろいろと仕事があることは確かであり、お忙しいことも確かだと思います。先生も精神的にいっぱいいっぱいなのではないかと思います。まして今日の多様化した、言うことも聞かず、寝てばかりいて、わがままで、自分のしたいようにする(そうさせているのは先生なのかもしれませんが)生徒たち1人1人をを何とかまとめていくことにも苦心されている方もいらっしゃると思います。「なんとかしたい」でもどうしていいかわからない。そこで、先生のおっしゃる「空気を読む」という最も神経を使わなくてはいけない重要な部分に肝心な”余力”が残されていないのではないでしょうか。生徒のために毎日毎日時間を使っているはずが、実は生徒の方を向いていなかった。向く余力がなかったという表現は言い過ぎではないように思われます。教師の仕事を細かく分けたほうがよろしいのではないでしょうか。先生が空気を読めないのは、公務員という役職柄、よい給料をもらって威張って楽しているという見方も、うそではないでしょう。しかし一方で忙しいゆえの限界も考慮したいものです。

+0+さんのコメントそのものが息詰まる現実を映し出しているようにみえます。その現実を作り出しているのが教員なのだというのがエントリイの私の本文ですが、救いがないなと思わざるを得ないですね。「空気を読めないのは先生だ!」というのは、だからそのとおりなのですが、問題はどうやって教員に空気を読めるようにするかという問題でもあるということなのです。私はそのカギは実は、中央高校にあると、このしくみにあると考えているのです。

■カーヤさんへ

その通りだとおもいます。40人もの人間をそれも好きで集まったのでもない人間を前にして金八先生やってナルシスにならないほうがおかしいのです。だから、中央高校の単位制というシステムだと私は思っているのですが。

■ノムラさんへ

その通りだと思いますね。体育だけではありません。何かグループを組むような家庭科のような科目でも類似のことがおきます。集団形成においてどうも学校社会には無理があるように思えてなりません。

■大田さんへ

貴重なご体験を報告いただきまして、ありがとうございます。大田さんのベースとなる学校もやはりクラスです。このクラスがこれだけ多様な社会になったときかなり無理があると私には思えます。大体、30人から40人が、それも同じ趣旨で集まったとは必ずしもいえない集団で、方向違いの人間がでてくることは避けられません。そのときに、一日中、一年中、同じなかまということに何か空気を読むという問題の発生源があるように思えます。いかがでしょうか?

■トロ6さんへ、「20点かあ!もっとほしいなあ(笑)」

■南さんへ

書き込みありがとうございます。おっしゃる問題はあると思いますね。私もそのことを論証できるようなデータを提示したいと思っています。ただ、この空気をよむという問題はこのコメントでずっと書いてきましたが、日本の学校のホームルーム一斉授業という形式に問題があるように思えてなりません。