手をつないで廊下を歩く姿の異常さ 1 異常さというエントリイで私は、女同士で手をつなぐということを、ちょっと挑発する意味で「同性愛」というように表現しました。そのさいに、次のようなコメントをいただきました。

同性愛者差別表現をあえて使われるのはなぜですか?

私は、それに対して、以下のようなコメントを付けました。

通常の意識を前提として (Kimura Masaji)

- ■書き込みありがとうございます。■コンパクトなおたずねですが、非常に難しいご質問です。そして、きわめて重要なご質問だと受け止めています。■私自身は、差別を前提にして描いたわけではないつもりですが、私の表現は、あきらかに差別と判断されても仕方がありません。■私が書きたかったのは、こういうことです。あなたがお書きになられたご質問は、おそらく、通常の教室では発することができません。つまり、同性愛者差別が普通に存在するということです。■したがって、私が、男性教員と廊下を手をつないで歩いて何が悪い、とはいえない状況があります。■非常に高い次元の議論をすれば、同性愛は、おかしいのか、というところからいかないといけません。しかし、私のこの議論は、そこをかっこでいれて、議論の外に置いています。■「通常の一般的な意識」ということで、書いています。上の文章の末尾に改訂のお断りをしました。はたしてそれでいいのか、また議論の対象となると思いますが・・・。

そして、私は本文に次のような文を追加しました。

【お断りおよびお詫び】

文中で、同性愛者に対する差別的な表現を使用しました。私の意図としては、同性愛者に対する差別的な意識は事実として私をとりまく私の周辺には存在するのだ、ということを前提に書きました。しかし、その記述が差別を助長するというように受け止められてしまっては、本意ではありません。ご指摘を受けましたので、訂正を試みました。御不快な思いをもたれた方がいらっしゃったとしたら大変失礼をしてしまったと思います。お詫び申し上げます。また、まだ不十分であるとお感じになられたらコメントをお願いしたいと思います。

Unknown (Unknown)

2010-08-27 22:02:41

真摯なお答えありがとうございます。質問の意図は最大限、汲んでいただけと考えています。これから先は、ブログ主の方にというよりは、ひらかれたと問いとして提示したいと思います。

ある教室で障害を持った生徒の特定の動作が笑いのネタになっていたとします。一方、生徒の間ではやっている動作があったとします。教員にとっては、偶然にも前者の動作は後者の動作を連想させるものでした。その教室に障害を持つ生徒に対する差別意識は存在するわけですが、教員は「通常の意識を前提として」、その障害を持つ生徒をからかう台詞を比喩として使うでしょうか? もちろん現在ではいくら教室でそうした差別意識があったとしても、障害者に関してはそういった比喩を使わないでしょう(現場のものではないので、想像ですが)。とりわけ差別問題に意識の高い教員は。

では、なぜ同性愛差別だとそうならないのでしょうか? 「通常の意識」の程度の違いでしょうか?

ご参考までに、40人教室には2~4名の同性愛者がいるという統計もあります。いまだ可視化されることがない存在ですが。

さらに、setunaさんから次のようなコメントをいただきました。

顕在と潜在 (setuna) 2010-08-30 10:39:53

開かれた問い と書いていらっしゃるので、横レスさせていただきます。

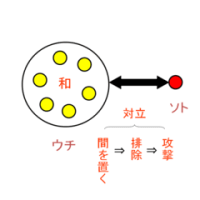

社会の中で問題が起こる時は、その物自体が顕在化しているのか潜在的であるのかで、「通常の意識」が大きく変わるのではないかと思います。

つまり、通常という時の通常とは、暗黙の内に張られたルールの中で問題が顕在化している時を指すのではないかと思います。

例えば、例に挙げられた障碍に関しても、顕在化している事象であると言えると思います。これが、誰にも知られていない障害(周囲告知されていない障碍など)であると潜在的であり、最初から「通常の意識」の及ばないところにある問題となるのではないでしょうか。

つまり、潜在的なものは「通常の意識」としては、多くの人に認知してもらうのは難しい。個人の問題となってしまう。

ただ、この通常の意識というのは、個々人が生きる指標やポリシーなどにもよって個々に違うことから、性差別や障碍偏見などの問題が生じることは確かです。

ここで、考えなければいけないのは、

・不安を起こさせるピアプレッシャーの世界と

・マジョリティに入れないものが声を挙げられないという点です。

本来、人間は全ての人が究極ではマイノリティであると私は考えています。自分と全く同じ人間などいないからです。しかし、集団の圧力、またコミュニティの必要性から、個々がマイノリティでいることを否定されます。それは、障碍者であっても同性愛者であっても定型発達者であっても同じです。その差異の狭間に差別や問題が起こるのだと感じます。

同時に、集団形成によっても「通常の意識」は変化すると思います。ある一定の条件のグループの中に一人だけそのグループの条件に合わない人が入っていたら、圧力の意味やそこでの暗黙の「通常の意識」は全く別のものになります。

記事での問題提起は、もっと普遍的で、暗黙の了解を超えたところで、更に立ち消えてしまう「通常の意識」は何を意味するのかだと私は見ています。

先生の記事は、この辺りの謎解きに重要だと感じていますので、今後の記事を待ちたいと思っています。

同性愛というのは、大変、身近じゃないような気がしましたね。ブラウン管の向こうの世界のような感覚なんじゃないでしょうか。だから、setunaさんのコメントはある意味オーソドックスなような気がしますね。今、私には、特に付け加えることがないように思えます。この点に関するみなさんのコメントを募集します。

ブラウン管の向こう側というような感覚 = 身近では無いという感覚は、自分にとって関心がないか、また現実で体験しようがないという一般論であるということでしょうか?・・・

私には十代のころに同性愛者の友人がいました。彼(彼女)にとって私は同性の友人であり、むしろ性別というよりは「人」としての付き合いといった意味合いの方が強かったように感じます。その彼女と過ごす中で感じたのは、彼が彼女として表(社会)に出てきた時に問題が生じるということでした。

つまり、周囲に性別がわからないか、性別が問題になる事由がなければ問題は無い。

誰も知らなければ問題は起きないのです。もしくは知っても、私のように性別や年齢など人間関係ではあまり意味がないと思っている人の中ならそれは問題として提起されないということです。

その経験を踏まえた上で、先のコメントを書きました。決して、一般論として顕在と潜在ということを書いたのではないことを付け加えたいと思います。

私は、同性愛に限らず、マイノリティだと自覚している人間は、絶えず、表に出ようとする顕在意識と水底で息を潜めようとする潜在意識の二律背反を持っていると感じずにはいられません。

自分は「ふつう」であると顕在化しようとしながら、自分は「普通ではない」という潜在の中に身を置き関心を持たれないように努力する。

それは、フロイトが抑圧はいつか必ず回帰すると言ったように、抑圧の過程は自我が気付かぬところで行われているからこそ、顕在と潜在の狭間に身を置くことになるだと思います。

つまり、顕在化しないのは、絶えずそこに「知られてはならぬ」という抑圧があるからです。

そして、自分は「ふつう」であるという感覚は、自己、個人の感覚であり、自分は「普通ではない」のだという感覚は、他との関係性の中だけに見出される感覚なのだと思います。

ここの論点は、差別する側にある、と私は思っています。つまり、身体障害を持たれた方に対する差別は、あるかもしれないが、そして、あってはならないが、教員までが行うかもしれないが、しかし、いくらなんでも表立ってはしないだろう。それは、なぜって身体障害は外から見えるからだ。これを「顕在」と私は理解しました。で、setunaさんもそのことにはじめに触れられていますね。同性愛は、カミングアウトでもしないかぎり、「潜在」、つまり、私たちにはみえない。したがって、ないかのようにさっかくするのではないか。したがって、気楽に私なんかも例に挙げてしまったのではないか、ということなんですね。で、私は、どうして、同性愛が学校という社会で問題にならないか、という原因をそれ以外でなかなかみいだせない、と思ったわけです。setunaさんがこめんとされたことはわかりますが、論点はここにある、と考えます。

削除をお願いします。

「外側から観察可能な属性」ほど顕在化しやすく、「カミングアウトされなければわからない属性」ほど潜在化しやすいので差別として認識しにくいという説明が「在日」や「」問題でも成り立つとは思えません。 「在日」や「」の問題の場合には、生徒にとっては「ブラウン管の向こうの世界」のような存在で「通常の一般的な意識に登らない」と考えている教員でも、生徒と同じような侮蔑表現を使用するのは抵抗があるのではないかと思います。

横レスさせていただいたsetunaです。

顕在と潜在ということを書かせていただいたのは、実は、「関心」ということが重要だと私が考えているからです。在日やの問題でも、今回の性差別や障碍差別の問題でも、ブラウン管の向こうの世界のようで実は自分のすぐ横にある問題だと関心を示すかどうかで、顕在と潜在の一線を画すと考えています。

しかし、kimura先生が書かれた記事の論点が「ピアプレッシャー」の問題ではないかと私は判断しましたので、差別についてはまた別な問題ではないかと考え、考察を試みコメントを付けました。

差別(侮蔑的思考)は、実は誰の中にもある身近なものではないかと私は考えています。大事なのは、それをどのように処理するのかということです。例えば、差別をどう思いますかというアンケートを取った時に大多数の人は、「差別はいけない」と書くのです。しかし、では実際にそういった場面に出逢った時、差別的でない『行動』をどのくらいの人が取れるのかということです。

いじめでもそうです。目の前でやられている人がいたら道徳的には助けると考えても、実際には傍観してしまうように、差別にも同じことが言えると思います。そのような、「明らかなのに何故かおかしいこと」を先生はお書きになりたかったのではないか・・・

同性愛という考え方を持つ時に、それに付随した表現に敏感になるのは当然のことです。それは他のマイノリティでも同じことです。私としては、元記事は、マジョリティのルールの中で、明らかにそのルールにそぐわないことが、何故か立ち消えてしまっている点を提起したかったと解釈しています。

ですから、例としてそれが同性愛では無くて、他のマイノリティでも同じではないかと感じます。

ホモフォビア様からすれば、何故、公人である教員がそのような表現に至ったのか不快に思われるかもしれませんが、マイノリティの問題を考える時に、先ずマジョリティ側の暗黙をルールや現状を見ない限り、対極にあるマイノリティとの接点が見いだせないと考えます。

そういう意味で、この様なスレッドを立てられたのはとても意味のあることのように思いますし、コメントを付けられたホモフォビア様も勇気のある発言だったと私は感じています。

差し出がましいとは思いますが、一個人の意見として書かせていただきました。