【茨城・桜川市】寺伝によると、聖徳太子の父の用明天皇(記紀で第31代)の御代の用明天皇二年(587)、中国(梁)から帰化した法輪独守居士によって雨引山に開創されたとされる古刹。 以後、推古天皇(第33代)、聖武天皇(第45代)、嵯峨天皇(第52代)の三天皇の尊崇を受けた。 推古天皇は、本尊仏の観世音菩薩に自身の病気平癒を祈願して治癒したことから、楽法寺を勅願寺と定めた。

宗旨は真言宗(豊山派)で、本尊は観音菩薩((寺伝)延命観世音菩薩)。 厄除延命安産子育の霊験あらたかな秘仏の観世音菩薩は一木造りで、平安時代弘仁期(810~824)作とされる。

●旧城門だった黒塗りの黒門をくぐり、「磴道」と呼ばれる145段の大石段を上って行くと、右手に華麗な袴腰の鐘楼堂が現れる。 三手先の組物や腰組、下見板張の羽目など趣のある鐘楼だ。 仁王門手前の石段の左手の木立の中に地蔵堂がひっそりと建つが、荘厳な仁王門に目を奪われて素通りする参詣者が多いようだ。 後で知ったのだが、大石段は「厄除けの階段」と呼ばれていて、一段一段「南無観世音菩薩」を唱えながら上りつめた時に厄が落ちるのだそうだ…が失念した。

△山道に面して表参道の入り口に建つ黒門

△門前に立つ「雨引山楽法寺」と彫られた寺号標石/門前の山道脇に佇む石燈籠

△切妻造本瓦葺の黒門....安土桃山時代の建立で、平安末期にここから南6kmの位置に築城された旧真壁城の大手門(関ヶ原の戦(1600)以前の真壁城の城門)を移築(伝)

△拝の蕪懸魚、梁上の蟇股、木鼻などに胡粉を塗っている

△石段側から眺めた薬医門の黒門/薬医門から仁王門まで続く石段は「磴道」といい145段ある....文政四年(1821)から1年2か月の歳月を費やして造営....「厄除けの石段」といわれる

△磴道から眺めた右手の袴腰を設けた鐘楼堂

△入母屋造桟瓦葺の袴腰鐘楼堂....鎌倉時代建長六年(1254)の創建で、江戸時代の天和二年(1682)の再建....現在の鐘楼は文政十三年(1830)第24世元盛による再建

△軒廻りは二軒繁垂木、組物は二手先、軒天井があり支輪の位置に波のような彫刻を施している

△基壇上に建つ鐘楼堂の袴腰は下見板張の羽目板/袴腰上の回縁は組高欄を設けた切目縁、腰組は出組(と思う)

△鐘楼堂越しに眺めた仁王門....仁王門は磴道を上りつめた所に建つ

△磴道を上りつめる少し手間から眺めた堂宇....左手の石柱が建ち並ぶ敷地に地蔵堂が鎮座

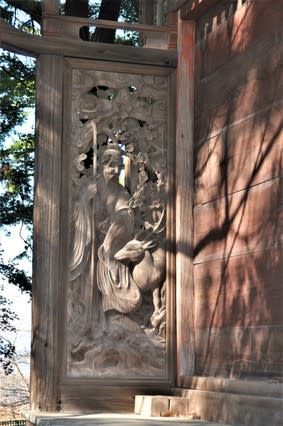

●地蔵堂の中央間と脇障子とに、故事に因むとみられる透かし彫りの彫刻が施されていて興味を引いた。 左側の脇障子には鹿を従えた寿老人とみられる老人、右側には寿老人と同体とされる福禄寿らしき老人が彫られている。

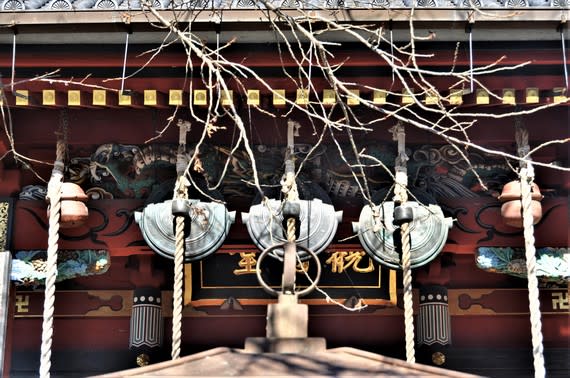

大石段を上りつめると朱塗りの仁王門が建つ。 両側に仏敵の侵入を防ぐ仁王像が鋭い眼光で鎮座し、力強い筋肉美を見せつけがら参詣者を迎えている。 仁王門は組物や斗きょうなど全てに彩色が施され、また周囲の頭貫の上には鮮やかに彩色された鳥や花などの彫刻が配されていて壮麗だ。

△宝形造桟瓦葺の地蔵堂....鎌倉時代の建長六年(1254)、鎌倉幕府第6代将軍宗尊親王による創建....現在の御堂は文政十三年(1830)の再々建....本尊地蔵菩薩(子安地蔵)は江戸時代正徳五年(1715)、仏師無関堂円哲の作

△三間四方で、正面三間の中央間は小さな覗き窓を設けた腰高格子戸、脇間は板張りの小脇羽目....中央間の梁の上に浮彫りの彫刻がある

△中央間の唐草文様を入れた梁上の浮彫彫刻は故事に由来するものと思う

△軒廻りは一軒繁垂木、丸桁を支える組物は虹梁鼻がある平三斗....正面中央に1つ、側面に2つの詰組を配す

△側縁の奥にある脇障子....左側の透かし彫りの彫刻は長寿と自然との調和のシンボルである鹿を従えている中国神仙の寿老人(と思う)/右側は堂内を覗く姿の福禄寿(と思う)....福禄寿は寿老人と同体とされる

△側面に引き戸式の板扉....正面と側面に切目縁

△磴道を上りつめた参道に建つ上層に高欄を巡らした楼門形式の仁王門

△入母屋造本瓦葺の仁王門....創建は鎌倉時代建長六年(1254)宗尊親王による創建で、江戸初期の寛永五年(1628)に14世堯長による再建

△軒廻りは二軒繁垂木、組物は三手目を尾垂木とした三手先....蛇腹支輪と軒天井がある

△上層は中央間に格狭間を入れた桟唐戸と左右に連子窓....下層の頭貫の上の彩色された鳥類の彫刻装飾は宝永元年(1704)作

△上層に「雨引山」の扁額....中央通路に天井画、極彩色に装飾された梁、そして柱に白象の木鼻/上層の組高欄付き回縁は切目縁で、支える腰組は三手先....礎盤の上に立つ柱は全て丸柱で、柱脚部に粽を施している

△仁王門の左右に鎮座する金剛力士像(仁王像)....鎌倉時代の仏師康慶の作、平成三十年度から修理が行われた/像内から見つかった修理銘札から、約500年前の永正年間(1510年代頃)に修理が行われた

.△中央通路の鏡天井に画かれた「竜と天女の絵」(徳善書の署名あり)

△仁王門の脇には城壁を思わせる乱積の巨大な石垣がそびえ、上に堂宇が建つ....石垣は高さ13m、横幅約70m

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます