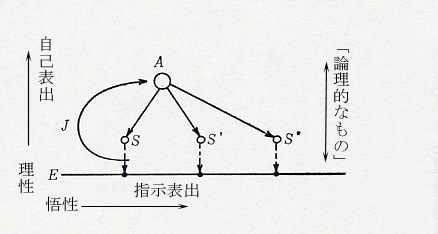

外に表出された「論理的なもの」に複素構造を示した。「Einsteinの思考モデルと複素平面」参照。

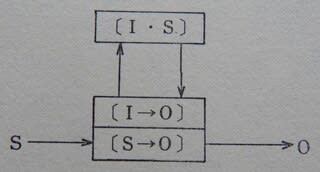

こんどは、脳に対応する複素構造を想定してみよう。中山正和のHBCモデルは次のようだった。

中山正和は「コトバ記憶」〔W・S〕をパロールとメタ・ラングに分けた。〔I・S〕と結合した〔W・S〕がパロールである。そして、パロール同士の関連から生じた「イメージに直結しない抽象的なコトバ(概念を表わすコトバ)がメタ・ラングだった。メタ・ラングは感覚ではとらえられない。中山は「時間」や「心」を例として挙げている。また、「法則」や「論理」も上げている。

脳のモデル図において、パロールとメタ・ラングは、同じように〔W・S〕に含まれている。しかし、パロールは〔I・S〕と結ばれているのに対して、メタ・ラングは結ばれていない。細かい線につながっていない。いわばパロールの「間」に広がっている。

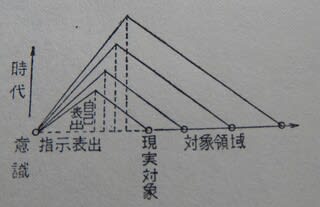

パロールを「実数」、メタ・ラングを「虚数」と対応させることができる。

コトバ記憶=(パロール)+(メタ・ラング)i

である(コトバ記憶=(指示表出)+(自己表出)i)。

パロールは〔I・S〕と「悟性」を通して関係している。メタ・ラングは「理性」を通して〔W・R〕(言語検索)と関係している。発生を考えてみれば、〔I・S〕との接点に「悟性」が生まれ、〔I・S〕とパロールの関係を密にしていった。また、〔W・S〕の「間」に出現したメタ・ラングの一部は「理性」として形成されて、〔W・R〕(言語検索)の機能を前頭連合野に出現させたということになるのではないだろうか。

概略的にいえば、イメージ記憶〔I・S〕は実数(指示表出)、コトバ記憶〔W・S〕は複素数(自己表出と指示表出)、言語検索〔W・R〕は虚数(自己表出)と捉えることができる。

こんどは、脳に対応する複素構造を想定してみよう。中山正和のHBCモデルは次のようだった。

中山正和は「コトバ記憶」〔W・S〕をパロールとメタ・ラングに分けた。〔I・S〕と結合した〔W・S〕がパロールである。そして、パロール同士の関連から生じた「イメージに直結しない抽象的なコトバ(概念を表わすコトバ)がメタ・ラングだった。メタ・ラングは感覚ではとらえられない。中山は「時間」や「心」を例として挙げている。また、「法則」や「論理」も上げている。

脳のモデル図において、パロールとメタ・ラングは、同じように〔W・S〕に含まれている。しかし、パロールは〔I・S〕と結ばれているのに対して、メタ・ラングは結ばれていない。細かい線につながっていない。いわばパロールの「間」に広がっている。

パロールを「実数」、メタ・ラングを「虚数」と対応させることができる。

コトバ記憶=(パロール)+(メタ・ラング)i

である(コトバ記憶=(指示表出)+(自己表出)i)。

パロールは〔I・S〕と「悟性」を通して関係している。メタ・ラングは「理性」を通して〔W・R〕(言語検索)と関係している。発生を考えてみれば、〔I・S〕との接点に「悟性」が生まれ、〔I・S〕とパロールの関係を密にしていった。また、〔W・S〕の「間」に出現したメタ・ラングの一部は「理性」として形成されて、〔W・R〕(言語検索)の機能を前頭連合野に出現させたということになるのではないだろうか。

概略的にいえば、イメージ記憶〔I・S〕は実数(指示表出)、コトバ記憶〔W・S〕は複素数(自己表出と指示表出)、言語検索〔W・R〕は虚数(自己表出)と捉えることができる。