昨日(9/25)の新聞に伊東俊太郎死去(93歳)の記事が載っていた。比較文明論者、科学史家と紹介されていた。比較文明学が主だったと思うが、わたしには「科学的発見の論理――創造の科学哲学的考察」(伊東俊太郎『科学と現実』中公叢書1981所収)が伊東俊太郎と直結する。特に「発見的思考の分類」には何度も立ち返った。

「発見的思考の分類」に関連する2つのエッセイを掲げておこう。

1 楕円の発見と周期律の発見(2018-05-31)

2 「発見的思考」と「テマータ」の結合(2009-01-11)

1 楕円の発見と周期律の発見(2018-05-31)

ハンソンは『科学的発見のパターン』で、「ケプラーの仕事は、ティコのデータを基にしたとき、それらのデータのすべてを包含してくれるもっとも簡単な曲線は何であろうか、という問題だった」と述べている。このハンソンの指摘を見て、『科学的発見のパターン』の「パターン」は、伊東俊太郎の「システム化」と対応するのではないかと思った(「科学的発見の論理」『科学と歴史』所収)。

伊東俊太郎は「発見的思考」を、A帰納(induction)によるもの・B演繹(deduction)によるもの・C発想(abduction)によるものの三つの思考方式に大きく分け、「C発想」のなかを、さらに1類推によるもの・2普遍化によるもの・3極限化によるもの・4システム化によるものと細分している(注)。

「システム化によるもの」とは、「多くの事実を、ある観点から1つのシステムとして関係づけ、そこに法則を発見するものである。」

例えば、同じ要素・同じデータの集まり(第1図)に対して、観点によって、さまざまにシステム化できる(第2,4,5図)。

「同じものを見ていながら、そこに新たに観点を導入することにより、それらを異なったパターンないし関係において捉え直すことがシステム化による発見である。」

伊東俊太郎は、メンデレーエフによる元素の「周期律」の発見をシステム化の例として挙げている。わたしは、ケプラーの「楕円軌道」の発見を追加したいと思う。

「ティコのデータを基にしたとき、それらのデータのすべてを包含してくれるもっとも簡単な曲線」は、円でもなく卵形でもなく楕円だった。

ニュートン力学の形成過程と周期律の形成過程にはいろいろ興味深い対応があるが、ケプラーの楕円の発見とメンデレーエフの周期律の発見が同じ「システム化」というのは特に興味深い。

(注)

発見的思考の分類 (伊東俊太郎「科学的発見の論理」より)

| 発見的思考 |

例 |

| A帰納 |

ボイルの法則、スネルの法則 |

| B演繹 |

ニュートンの逆自乗の法則 |

| C発想 |

1類推 |

ダーウィンの自然選択説、ドゥ・ブロイの波動力学 |

| 2普遍化 |

ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論 |

| 3極限化 |

ガリレイの「慣性の法則」・「自由落下の第一法則」 |

| 4システム化 |

メンデレーエフの周期律 |

2 「発見的思考」と「テマータ」の結合(2009-01-11)

「もうひとつのパスカルの原理」(『試行』№70 1991)で提起した複素過程論は、バイソシエーション(ケストラーの創造活動の理論)を、わたしなりに総括したものである。複素過程論を発展させていこうとする試みのなかで、思いがけない出来事が起こった。複素過程論が弁証法の理論と結びつくように思えてきたのである。それ以来、弁証法について考えている。

複合論は弁証法の新しい理論である。しかし、なによりも創造活動の理論である。もちろん、複合論(弁証法)はすべての創造活動を要約するものではない。創造活動の一つの領域に位置するのである。

複素過程論から複合論を切り離し、弁証法の理論として提起するさいに、重要な契機となったのは、「科学的発見の論理――創造の科学哲学的考察」(伊東俊太郎『科学と現実』中公叢書1981所収)だった。

伊東俊太郎は、そのなかで「現代の主導的な科学哲学」が、「"発見"という創造の行為を通して発展してゆく科学の最もヴィヴィトな局面を、科学認識の論理的分析の対象となりえないとして切り落としてしまった」ことに対して、疑問を述べていた。

たしかに筆者もデータから法則や理論をひき出してくる一義的な機械的な方法は存在しないことは認める。この意味でそれに従えばいつでも発見が可能となるような「発見のアルゴリズム」はどこにもない。また発見には「創造的想像力」の必要なことも認める。さらにその発見者の素質や環境といった心理的・社会的要因も重要な役割を果すことも認める。それらをすべて認めた上でなお、この発見の過程を全く不合理なもの、直観や偶然に帰せしめるより他はない分析不能なものと考える必要はないと思う。新しい仮説を提起するにはそれぞれ「理由」(ラテイオ)があり、その意味でこの過程はなお合理的(ラショナル)なものと言いうる。それゆえそれはまた必然的な形式論理の意味では論理的ではないが、仮説提起の過程がけっして心理的社会的なもののみに還元できない、それ自身合理的に分析可能な構造をもつという意味では、論理的認識論的分析の対象となるのであり、それは、科学哲学や科学方法論の領域においてもとり上げらるべき問題であると考える。これを非合理な″霊感″といったような神秘の領域にとじこめてしまうべきではないのである。

このような立場から、伊東俊太郎は「発見的思考」を提起した。その思考を、A帰納(induction)によるもの・B演繹(deduction)によるもの・C発想(abduction)によるものの三つの思考方式に分け、「C発想」のなかを、さらに1類推によるもの・2普遍化によるもの・3極限化によるもの・4システム化によるものと細分した。

発見的思考の分類 (伊東俊太郎「科学的発見の論理」より)

| 発見的思考 |

例 |

| A帰納 |

ボイルの法則、スネルの法則 |

| B演繹 |

ニュートンの逆自乗の法則 |

| C発想 |

1類推 |

ダーウィンの自然選択説、ドゥ・ブロイの波動力学 |

| 2普遍化 |

ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論 |

| 3極限化 |

ガリレイの「慣性の法則」・「自由落下の第一法則」 |

| 4システム化 |

メンデレーエフの周期律 |

伊東俊太郎は「普遍化」の例として、ニュートン力学とアインシュタインの相対性理論をあげていた。わたしは弁証法を「発想」の中の「普遍化」と考えればよいのではないかと思ったのである。

この「普遍化」というのは、与えられた既知の複数の理論を、ある観点から統一的に把握しうる、より一般的な理論をつくろうとすることを意味する。たとえばニュートンがガリレオによって与えられた地上の物体の運動法則と、ケプラーによって樹立された天体の運動法則とを、万有引力の観点から統一的に把握する、彼の古典力学をつくり上げたこと、またアインシュタインが、力学とマクスウェルの電磁気学を、ローレンツ変換という観点から統合する相対性理論をつくり上げたことなどが、この好例としてあげられよう。すなわち電磁気学の方はローレンツ変換を満足するが、ニュートン力学はこれを満足しないので、後者をガリレイ変換によって不変なものから、ローレンツ変換によって不変なものへと変え、両者を統合しようとしたことが、相対性理論を生み出す根本動機であった。

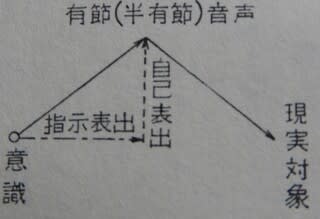

「発見的思考」をアインシュタインの思考図式のなかに位置づけておこうと思う。

ホルトンは「科学理論の形成に関するアインシュタインのモデル」(『アインシュタイン』岩波書店 2005 所収)のなかで、次のように述べていた。

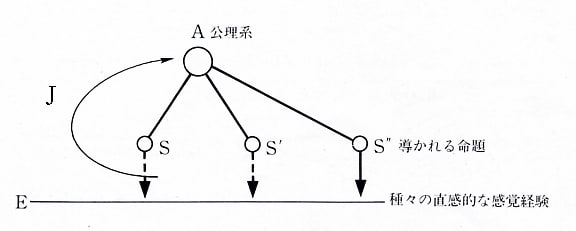

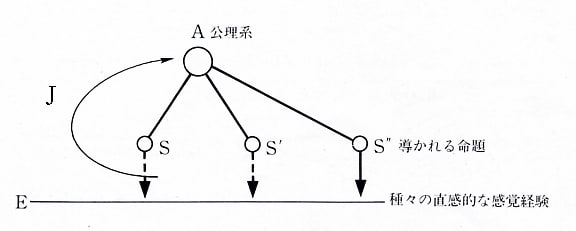

ここで、これまで手をつけないでおいた重要な問題点を、あらためてとりあげなければならない。問題はつぎのように立てられる――-図1の図式の出発点をなすEからAへの飛躍は、論理的に不連続であり、想像力の「自由な遊び」の表現であるから、そうして、この飛躍は結果として数限りないAをつくりだすのだから(もっとも、その大多数は、やがて、理論体系の形成には何の役にも立たないとわかるだろうが)、飛躍の成功の要因として、偶然のほかに、いったい何が期待できるのであろうか? J過程における自由とは、飛躍を行なうことが許されているのであり、どんな飛躍でも勝手に行なってよいわけではない、というあたりに答があるに違いない。公理体系はやがて、アインシュタインのいうよい理論の第二の判定基準にあうかどうかをみるために、自然性とか単純性のテストにかけられるのだから、その点だけからいっても、Jを導き方向づける何かがなければならない。

図1

図1

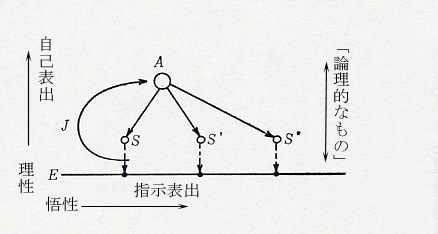

ホルトンは、「Jを導き方向づける何か」を「テマータ」とよんでいる。伊東の「発見的思考」は、この「テマータ」と重なると思う。

ケプラーの時代に始まり、アインシュタイン、ボーアをへて現代の最先端にいたる、数々の科学的仕事の個別研究を通じて、私が示そうとつとめてきたように、まさにこのような、正当性も虚偽性も立証できないが、まったく勝手でもない考え方の設定や使用が、たしかに存在するといえる。科学的思考の一定の段階では、存在するだけでなく、必然性さえあるのである。こういう一連の考え方を私はテマータとよんだ。

ホルトンは例を挙げている。

理論形成にあたってアインシュタインを導いたテマータとしては、つぎのようなものが認められる。形式的な(物質主義的でない)説明の優位、統一性(あるいは統一化)と宇宙論的な規模(諸法則の、経験の全領域にわたる平等な適用可能性)、論理的な倹約と必然性、対称性、単純性、因果性、完全性、連続性、それからもちろん、定値性と不変性がある。個々の場合にアインシュタインが、実験による検証が難しいとか入手不可能と思われるときでさえ、頑固にある方向の仕事を続けていった理由は、まさにこれらのテマータで説明されるのである。これはまた、テマータ的な前提条件が自分のものとは対立するような諸理論(たとえばボーア学派の量子力学)を、実験との相関はきわめてよいにもかかわらず、なぜ拒否したかをも説明する。

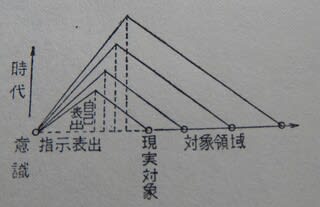

そして、テマータの場所を図1に示している。

こういう考え方も、EJASE過程にテマータの機能を明示するような修正をほどこすことによって、図1の図式に組み込むことができる(図7)。EからAへの飛躍にはいろいろありうるが、特定の理論家の採用した、あるいは思考過程にしみこんだテマータというフィルターを通るときに、一つか二つに濾過されてしまうのである。たとえば、アインシュタインの一九〇五年の相対論の論文の冒頭で、要請の地位にひきあげられる二つの推測も、テマータによって方向づけられている。ここでは諸法則の大規模で平等な適用可能性、不変性、論理的な倹約、形式的な説明の優位といった要求をあらかじめたてているわけである。

図7

図7

伊東俊太郎の「発見的思考」は図のθと同じ場所にあり、J(飛躍)を方向づけていると思われる。

さて、テマータは、themata と書くようである。(「パラダイム」から科学的探究の源泉としての「テマータ」へ From "Paradigm" to "Themata" as Origins of Scientific Thought 杉山 聖一郎 1愛媛大学法文学部 参照) themataは、thema(=theme)の複数形である。thema(=theme)は、テーマ(主題・主旋律など)のことである。しかし、認識の枠組みを意味する「パラダイム」が、語形変化の一覧表に基づいていることと対照すれば、テーマは、主題というよりも、語形変化において変化しない部分、すなわち「語幹」と捉えた方が根本的だと思われる。テマータ(themata)は「語幹群」である。

「正当性も虚偽性も立証できないが、まったく勝手でもない考え方の設定や使用が、たしかに存在するといえる。科学的思考の一定の段階では、存在するだけでなく、必然性さえあるのである。こういう一連の考え方」(テマータ)と「発見的思考」は対応していると考えられる。

しかし、上に挙げられているテマータの例(硬い訳語ばかりである)は雑然としているように思われる。すくなくとも伊東俊太郎の発見的思考の分類ほど整然とはしていない。ホルトンがテマータとして挙げている例を切り捨て、「発見的思考」のA帰納・B演繹・C1類推・C2普遍化・C3極限化・C4システム化を、テマータ(「語幹」)の例としてみた方がわかりやすいのではないかと思われる。

ホルトンは「一九〇五年の相対論の論文の冒頭で、要請の地位にひきあげられる二つの推測」(相対性原理と光速度一定の原理)が、テマータ(諸法則の大規模で平等な適用可能性、不変性、論理的な倹約、形式的な説明の優位)によって方向づけられるとみている。

これに対して、わたしは、二つの推測は「弁証法」によって方向づけられると主張することになる。

図1

図1 図7

図7