『言語の本質』では、言語の起源・進化の基礎に「アブダクション推論」が挙げられている。このきっかけは、チンパンジー「アイ」の実験の動画だったようである(著者のうち今井むつみの気づき)。動画は次のようなものだった。

(引用はじめ)

アイは訓練を受けて、異なる色の積み木にそれぞれ対応する記号(絵文字)を選ぶことができる。黄色の積み木なら△、赤の積み木なら◇、黒の積み木なら○を選ぶという具合である。アイはこれをほぼ完璧にできるという。訓練のあと、時間が経ってもその対応づけの記憶は保持されていた。/しかし動画後半の展開は衝撃的だった。今度はアイに記号から色を選ぶように指示した。(中略)アイは訓練された方向での対応づけなら難なく正解できるのに、逆方向の対応づけ、つまり異なる記号にそれぞれ対応する積み木の色を選ぶことがまったくできなかったのである。

(引用おわり)

人間の子供なら、逆方向の対応づけはできる。異なる記号にそれぞれ対応する積み木の色を選ぶことは難なくできる。アイはどうしてできないのだろう。人間にとって当たり前のことが動物にとっては当たり前ではない。この断絶は本質的なのではないだろうか。ここに着目するようになった。

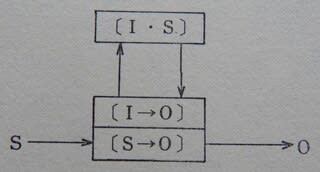

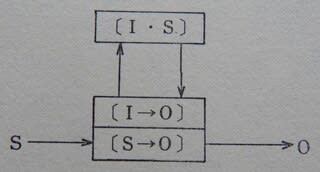

逆方向の対応づけが可能なのは、ことばの形式(音や文字)と対象の間の双方向の関係があるという洞察が人間には備わっているからではないか。「逆方向への一般化こそが、特定の音が対象の名前なのだという理解を支えている」という理解にたどり着く。

しかし、翻って考えてみると、これは論理的には正しくない。「AならばX」は「XならばA」ではないからである(「吉本隆明は詩人である」は「詩人は吉本隆明である」ではない)。逆方向への一般化は、前提と結論をひっくりかえしてしまう推論(「対称性推論」)であり、アブダクションと関係のある非論理的な推論である。

アイが対象→記号を学習しても、記号→対象を選べないのは、論理的には正しく、子どもが選べるのは論理的には正しくないのである。そこで対称性推論を、ヒトと動物を分かつ思考バイアスと特徴づけ、これをアブダクション推論と想定した。それまでは対称性推論に着目した実験はなかった。

そこで、

1動物はアブダクション推論をするのか、

2乳児は生まれたときからアブダクション推論をするのか

を、実験(生後8か月のヒト乳児33人と成体のチンパンジー7個体)を考案して、確認した。1は否定的、2は肯定的な結果となり、言語を持つヒトと持たない動物を区別する契機としてアブダクション推論が決定的であることを実証し、子どもの言語習得の過程としても、言語の進化・起源としてもアブダクション推論を想定できると考えた。

言語の起源と進化にはアブダクション推論がある。その目印は「逆方向の対応づけ」、「逆方向への一般化」である。自己表出はアブダクション推論なのだろうか。

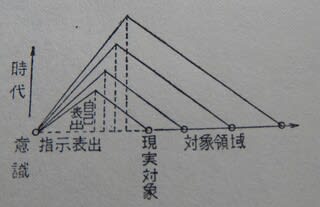

吉本隆明の三段階論の3)の段階は、「音声はついに眼の前に対象をみていなくても、意識として自発的に指示表出ができるようになる段階である。」

吉本は3)の段階が可能になった背景として、

1器官的・生理的な次元の発達(自然としての人間存在の発達)と2意識の次元の強化・発達(自己を対象化する能力の発達)を挙げている。すなわち、有節音声を発することによって脳髄や神経系の構造が整っていく過程と並行して、音声が意識に反作用を及ぼし心的な構造が強化されていった過程

を想定している。

そして、次のように述べている。

(引用はじめ)

あるところまで意識は強い構造をもつようになったとき、現実的な対象にたいする反射なしに、自発的に有節音声を発することができるようになり、それによって

逆に対象の像を指示できるようになる。このようにして有節音声は言語としての条件をすべて具えるにいたるのである。有節音声が言語化されていく過程は人間の意識がその本質力のみちをひらかれる過程にほかならない、といえる。

(引用おわり)ゴシックは引用者

つづく