志賀浩二の『無限のなかの数学』(岩波新書 1995年)は、いくつも山場があって、とてもわくわくする。比喩もすてきである。

例えば、 (1+x2)-1=1-x2+x4-x6+x8-… という級数に対して、次のような説明がある(式は分数の形で表現されている――引用者注)。

波がしぶきとなって飛び散って、水の粒子に散乱するように、(1+x2)-1という関数が、1、x2、x4、…のつくる級数へと分解されていくのです。

また、2章「円と無限」に次のようにある。

この y=tan-1x から y=sin-1x へと移り、さらにそこから y=sinx へと移る道は、さながら無限の波をかいくぐって創造への炎を燃やすニュートンの時代の史劇を見るようで、ほんとうに興味あるものです。少し長くなりますが、私たちもこの劇の進みを追ってみることにします。

「無限の波をかいくぐって創造への炎を燃やすニュートンの時代の史劇」、それは三角関数を無限級数であらわすことによって、π の値の算出を可能にしていったのである。

こんどこの史劇を読み直していて、間違い(誤植)を見つけた。以前、気づかなかったのは、読み流していたからだったと思う。こんどは、ていねいに追っていたのである。

間違いということが、簡単にわかる間違いなので、その意味では、十分に意味は通じているのである。しかし、どのようにして、間違いが放置されたのかには、興味がわいた。なにしろ岩波新書なのである。間違いに気づいたのがわたしが最初だったら、楽しくなるが、それはないだろう。これまでに、間違いに気づいた人はいると思う。しかし、公にした人はいないのではないだろうか。

志賀浩二の原稿がある。ゲラをつくる人がいる。校正する人(担当者や志賀浩二)がいる。1995年の時点で、だれも気がつかなかった。間違いは見逃されたのである。

間違いというのは、102ページである。2箇所ある。

『無限のなかの数学』102ページ

2行目のX=t2 は間違いで、X=-t2 である。負の符号が抜けている。一般の二項定理の公式は、(1+X)α だからである。X=t2 とすると、(1+t2)-1/2になる。

もう一つは、sin-1x の展開の2番目の式のかっこの後である。dt が抜けている。dt を補わなければならない。

上の方の間違いは、二項定理の公式が前のページにあり、代入した式と公式を一望できなかったことに原因があるだろう。この間違いは、校正の段階で見逃されたわけだが、原稿そのものが書き間違えてあったのではないかと思われる。

下の方は、微妙である。というのは、横幅にまったく余裕がないからである。dt を入れるには、式の活字を小さくするか、式を途中で切り、2行にわける必要がある。どちらも実行されなかった。この間違いは、原稿には書かれていたが、ゲラの段階で、dt が切れてしまったのが原因だったのではないだろうか。それが忘れられたままになったのである。

たわいもない推測であるが、息抜きのつもりである。

ところで、102ページは、とてもいいところで切れている。

一般の二項定理と積分という二つの大きな無限の峰を越すことによって、私たちはsin-1x を巾級数によって眺望することができるようになったのです。

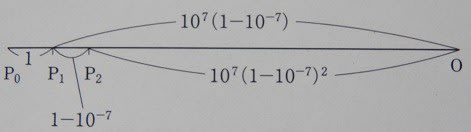

図2.21からも明らかなように

次を読みたくなるだろう。103ページを示しておこう。

『無限のなかの数学』103ページ

このようにπの値を算出することができるようになったのである。こちらのページには間違いはないと思う。

品詞の分類(『中学生のための社会科』)

品詞の分類(『中学生のための社会科』)

品詞の分類(『言語にとって美とはなにか』)

品詞の分類(『言語にとって美とはなにか』)

品詞の分類(『中学生のための社会科』改訂版)

品詞の分類(『中学生のための社会科』改訂版)