アインシュタインは「自伝ノート」のなかで、認識論的な信条を次のように述べている。

私の一方には感覚的体験の総体があり、他方には書物に書き記された概念や命題の総体がある。概念と命題の相互の関係は、論理的な性格をもつものである。論理的に考えることが許されるのは、論理学で扱われる明確に規定された規則に従って概念と命題相互の結び付きを確立する場合だけである。概念と命題は、感覚的体験に関連づけられることをとおしてのみ、「意味」もしくは「内容」を得るのだ。感覚的体験と概念、命題の結び付きは、まったく直観的なものであり、それ自体けっして論理的性質のものではない。内容のない空想を科学的「真実」から分かつのは、どの程度の確実さで、このような関係ないし直観的結び付きが行なわれるかであり、それ以外の何物でもない。概念の体系は、それを構成する統語論的な規則をも含めて、人間の創造したものである。概念体系は、それ自体論理的にはまったく任意ではあるが、感覚的体験の総体に、出来るかぎり確実な(直観的な)、完全な秩序を与えるという目的によって制限を受けている。また第二に、概念体系は、論理的に独立した要素(基本的概念や公理)、すなわち定義されない概念や推論できない命題をできるかぎり含まないようにしなければならない。

アインシュタインの認識論的信条を要約すれば、「感覚的体験の総体」と「概念と命題の総体」の間を、「直観」と「論理」が媒介する、といえばよいのではないだろうか。ここには二つの対照がある。一つは「感覚的体験の総体」と「概念と命題の総体」、もう一つは「直観」と「論理」である。この二つの対照の間にアインシュタインの認識論が構成されている。アインシュタインの信条を次のように箇条書きしておこう。

1 感覚的体験の総体と書物に書き記された概念や命題の総体がある。

2 概念の体系は、それを構成する統語論的な規則をも含めて、人間の創造したものである。

3 概念と命題は、感覚的体験に関連づけられることをとおしてのみ、「意味」もしくは「内容」を得る。

4 概念体系は、感覚的体験の総体に、出来るかぎり確実な(直観的な)、完全な秩序を与えるという目的によって制限を受けている。

5 概念体系は、論理的に独立した要素(基本的概念や公理)、すなわち定義されない概念や推論できない命題をできるかぎり含まないようにしなければならない。

6 概念と命題の相互の関係は、論理的な性格をもつ。

7 論理的に考えることが許されるのは、論理学で扱われる明確に規定された規則に従って概念と命題相互の結び付きを確立する場合だけである。

8 感覚的体験と概念、命題の結び付きは、まったく直観的なものであり、それ自体けっして論理的性質のものではない。

9 内容のない空想を科学的「真実」から分かつのは、どの程度の確実さで、このような関係ないし直観的結び付きが行なわれるかであり、それ以外の何物でもない。

信条1から5はアインシュタインの認識論の輪郭である。信条1では、感覚的体験の総体と概念や命題の総体を対照している。2では、概念の体系は、人間の創造物であることを強調している。信条3では、概念と命題は感覚的体験と関連づけられて、はじめて意味を持つことを述べている。信条4と5は、概念体系の成立条件のようなものである。体系が何によって制限されているかを述べている。信条4では、概念の体系の外側である感覚的体験からの制限、信条5では概念体系の内側である論理的に独立した要素(基本的概念や公理)からの制限である。

信条6から9は認識論を構成する要素についての注釈である。信条6と7では「論理」が強調されている。信条8では、感覚的体験の総体と概念や命題の総体との関係は、直観的なものであり、論理的なものではないことが強調されている。信条9は、科学的な認識と前科学的な認識の違いは、程度のちがいであることが強調されている。

信条4と5では、概念体系の成立条件が述べられているが、補充しておこう。アインシュタインは「自伝ノート」の他のところで、ある科学理論を批判し、新しい理論をつくるときの観点(基準)を二つ想定している。一つは「外的実証性」、もう一つは「内的完全性」に関わるものである。

第一の観点は、明白なことで、すなわち、理論は経験事実と矛盾してはならないということである。この要請は一見、あまりに当たり前に思えるものの、その適用はきわめて微妙になる。なぜなら、理論の基盤に、人為的に仮定を付け加えて事実にあうようにしたものを、普遍的な基盤だと固執することは、しばしば起こるからである。いや、むしろひょっとすると常に起こりうるものといってもよいだろう。だが、いずれにせよ、この第一の観点は、実際にある経験データを使って理論の基盤を実証することに関わっている。

二番目の観点は、観測データヘの関係に関わるのではなく、理論の前提そのもの、すなわち前提(基本概念やそれらの間の基礎的関係のことであるが)の「自然さ」とか「論理的単純性」とかいう、簡潔ではあるが明瞭ではない言葉であらわされるものに関わっている。このように、正確に表現することのきわめてむずかしい観点ではあるが、昔から理論を選択したり、評価したりする際に重要な役割を果たしてきたものだ。ここでたいせつなのは、単に、論理的に独立性をもつ前提(もしそのようなものがそもそも一義的に可能であったらの話であるが)を数えあげるようなことではなく、むしろ同一尺度でははかれない性質を相互に比較考量することなのである。さらに、同じように「単純な」基盤をもつ理論のうちでは、系自体に備わった性質をもっとも強く限定している(すなわち、もっとも明確な命題を含む)ものが、優れているとみなされるのである。

第一の観点が「外的実証性」、第二の観点が「内的完全性」である。G・ホルトンは「よい理論の判定基準」のⅠとして「外からの検証」、Ⅱとして「内における完成」を挙げている(「科学理論の形成に関するアインシュタインのモデル」『アインシュタイン』所収 岩波書店 2005年)。「外的実証性」と「外からの検証」、また「内的完全性」と「内における完成」は同じものである。

「外的実証性」(「外からの検証」)は、信条4に対応するとみることができる。また、「内的完全性」(「内における完成」)は、信条5に対応するものである。

ホルトンによると、アインシュタインは科学の哲学(認識論)について、物理の仕事と並行して、切れ目なく考察しているという。

アインシュタインの全文章を通じ、一つの基本的主題がきわだっていて、彼は繰りかえしそこに立ち返っている。科学的思考のモデル、さらに広く思考一般のモデルである。『自伝ノート』の冒頭の部分の核心をなしているのも、このモデルにほかならない。私は別の文章でこの部分を分析した。しかし、彼のモデルの最も簡潔で、かつ視覚的な表出は、一九五二年に友人モーリス・ソロヴィーヌにあてた手紙に見られる。表現のすっきりした巧みさと、複雑で深遠な思想を要約するうまさとを兼ねそなえたこの手紙は、アインシュタインのすべての手紙のうちでも、独特のものであるとつねづね私は考えてきた。(G・ホルトン「科学理論の形成に関するアインシュタインのモデル」『アインシュタイン』所収 岩波書店 2005年)

アインシュタインの認識論的信条と思考モデルの関係を考えておこう。

ソロヴィーヌはアインシュタインに手紙で次のような質問したという。

あまり明瞭とはいえない一節を的確に説明してもらえませんか。あなたは書いている――体系の正当性(真理内容)は、体系から導かれる諸定理の有用性が、感官経験をもとにして証明されることにある。ただし、経験と体系の関係は直観的に了解できるのみである……」。

ソロヴィーヌの質問は、『自伝ノート』の認識論的信条そのものに関するものではないようである。しかし、その質問内容は「自伝ノート」と関連している。すなわち、「概念と命題は、感覚的体験に関連づけられることをとおしてのみ、「意味」もしくは「内容」を得るのだ。感覚的体験と概念、命題の結び付きは、まったく直観的なものであり、それ自体けっして論理的性質のものではない」と正確に対応していると思う。

ホルトンは、さきの質問の後、「ソロヴィーヌは当惑していると告げ、いくつかの疑問を呈した」とのべているが、その内容については、ふれていない。

それに対するアインシュタインの答は次のようなものである。

認識論上の疑問については、君は私を根本的に誤解しています。恐らく、私の言い表し方が悪かったのでしょう。私のものの見方は、図式的には、次のようになります。

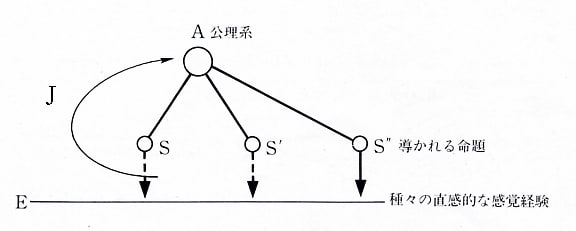

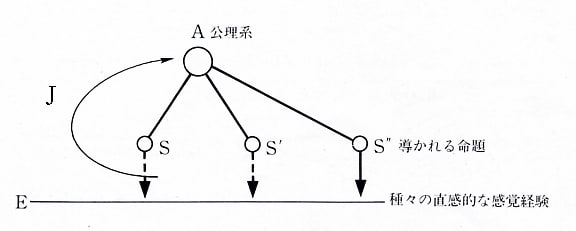

アインシュタインの思考モデル

(1)E(じかの経験)が我々に与えられる。

(2)Aは公理系であり、我々がそれから結論を引き出すものである。心理学的にはAはEに依存している。しかし我々をEからAに導く論理的経路は存在しない。そこにはただ直感的(心理的)なつながりがあるだけであり、それも、いつも単に″おって知らせがあるまで″のつながりである。

(3)Aからは、論理的経路によって厳密な形で、特定の命題Sが演繹される。

(4)SはEと関係づけられる(つまり経験によってテストされる)。この過程もまた論理のほかの(直感的)領域に属する。というのもSに現れる概念と直接経験Eとの間の関連は、本質的に論理的なものではないからである。

しかし、このSとEの間の関係は実際のところAのEに対する関係に比べれば、はるかに確かなものである(例えば、″犬″という概念と対応する直接経験)。

実際、たとえ論理的ではないにしても、対応が非常に確かなものとして得られないならば、論理学的道具立ても、″現実の理解″にとってはなんの価値もない(例えば神学)。

事の核心は常に、思考世界と経験世界の(直接の感覚経験)とのおぼつかない結び付きにあります。

おそらくソロヴィーヌは「体系の正当性(真理内容)は、体系から導かれる諸定理の有用性が、感官経験をもとにして証明されることにある」というアインシュタインに賛同しつつも、アインシュタイの但し書き「ただし、経験と体系の関係は直観的に了解できるのみである」に当惑したのではないだろうか。強調していえば、経験から体系への過程は直観的に了解できるのみであるが、体系から経験への過程はもっと確実なもので、論理的なものではないかと疑問を呈したのではないだろうか。

わたしはソロヴィーヌの手紙を読んでいないので、これは憶測である。しかし、アインシュタインによって、ソロヴィーヌは誤解していると指摘されていること、そして、「恐らく、私の言い表し方が悪かった」と反省していること、また、(2)ではなく(4)に比重がかかっていることから、この憶測があたっている可能性はあるのではないだろうか。

いずれにせよ、このアインシュタインの手紙によって、「認識論的信条」は明晰になっていると思う。

1 A(公理系)を導入することによって、E―矢印―AとA―実線―Sの二つの過程に分離し、前の過程に「直観(直感)」を位置づけ、後の過程に「論理」を位置づけることが可能になっている。

2 感覚的体験の総体と概念や命題の総体の関係は、「まったく直観的なものであり、それ自体けっして論理的性質のものではない」が、その場所が二箇所あることが明確になっている。概念の体系への入り口(E―矢印―A)と概念体系からの出口(S―E)である。

信条8の「概念、命題」は、「直観(直感)」と「論理」が複合されたものだが、直観だけに照明があたり、論理は影になっていたのである。あるいは、アインシュタインは信条8の「概念、命題」を「公理系」のつもりで書いたのかもしれない。正確なところは分からないが、「自伝ノート」では、直観と論理の関係はあいまいになっていて、信条6と7と8はうまくかみ合っていないのである。

A(公理系)の導入によって、信条6と7と8が整合し、直観と論理の関係が明確になっていると思う。

ドイツ語はすっかり忘れてしまったので恐縮するが、訳文について、いくつか述べさせてもらう。わかりにくいところがあるのである。手紙の引用は、「アインシュタインロマン2 考える+翔ぶ」(NHKアインシュタイン・プロジェクト著 日本放送出版協会 1991年)からのものである。(2)の最後に、「それも、いつも単に″おって知らせがあるまで″のつながりである」とある。ここの「おって知らせがあるまで」がよくわからなかった。

ホルトン「科学理論の形成に関するアインシュタインのモデル」には次のようにある。

2 Aは公理で、これからわれわれはいろいろな結論をひきだす。心理的にはAはEを基礎にする。しかし、EからAを導く論理的な道というものは存在しない。存在するのは直観的(心理的)なつながりだけで、これはいつでも″取りかえ″がきく。

「取りかえ」なら、よくわかる。

また、(4)の「実際、たとえ論理的ではないにしても、対応が非常に確かなものとして得られないならば、論理学的道具立ても、″現実の理解″にとってはなんの価値もない(例えば神学)。」も前半が、わかりにくい。

ホルトンには次のようにある。

この関係づけの手続きが(論理的には行なえないとしても)高い信頼度をもって実行できないと、

論理の全機構は、“実在の把握”になんの意義ももたなくなってしまうだろう(例――神学)。

こちらなら、分かりやすい。

反対に、(4)の最後、「事の核心は常に、思考世界と経験世界の(直接の感覚経験)とのおぼつかない結び付きにあります。」は、よくわかる。しかし、ホルトンの方は分かりにくい。

核心は考えの中にあるものと体験できるもの(感官経験)との関係という永遠の問題である。

翻訳するときにも、調子がいいときと悪いときがあるようである。

さて、ホルトンはアインシュタインの図式は、何サイクルにもわたり累進的に改善されていくと考えている。

図1は動きのない図式ではなく、すでに注意しておいたように、EからJASをへて、Eに戻る循環運動をあらわしている(ホルトンは図1で弧とか上昇とか飛躍とよばれた軌跡をJと記している。―引用者注)。しかし、このサイクルを一度まわるだけで、理論の創造とテストがすんでしまうことはまずない。そもそも、日常生活の指針とするような理論でさえ、ましてや、確立された科学理論にいたっては、すべて何サイクルにもわたる累進的な改善の成果である。過去の研究や論争できたえられた道具として、われわれはこれをうけつぎ、改造してゆく。一つのサイクルのデータによって、つぎのサイクルを少しかえてゆくのである。さらに、もとの適用領域をはみだすような新現象が見つかるにつれ、この成長と修正の過程は続けられるだろう。物理はたえざる「進化の状態にある……。進化は論理的な基盤の単純性を強める方向にすすむ」

ホルトンは、アインシュタインの図式を踏まえて、科学の発展のいろいろな場面を説明している。

図2は、図式C1 がもとの形で、S〃 はEと合わない。そこでAをA+αにかえて、図式C2 となる。SとEの対応がよりうまくゆくように、Aに新たに持ちこんだ要素がαということになる。例えば、エーテルの流れの実験で予想された効果が出ないことを説明するため、長さの短縮が導入される。

図2(理論の移行1)

図2(理論の移行1)

また、下図は、理論の初期の段階から、次の段階への移行を図式的に示している。例えば、特殊相対性理論から一般相対性理論への移行である。

理論の移行2

理論の移行2

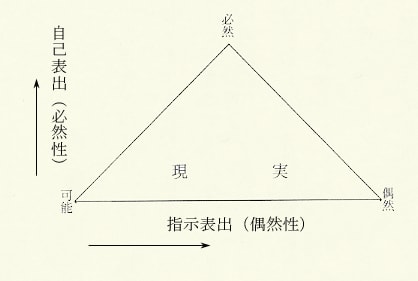

このような図を見ていると、アインシュタインの図式に、二つの基準を書き込んだらよいのではないかという気になってくる。アインシュタインの図式は、「認識論的信条」より正確になっているところもある。しかし、逆に「認識論的信条」で指摘されていた概念体系成立の制限が隠れていて、あいまいになっているところもあるのである。

二つの基準とは、「外的実証性」(「外からの検証」)と「内的完全性」(「内における完成」)のことである。

図の縦方向に、「内的完全性」(「内における完成」)の軸をおこう。そして、横方向に「外的実証性」(「外からの検証」)の軸を想定しよう。

すなわち次のようである。

アインシュタインの思考図式と2つの基準

この図に、アインシュタインの認識論の核心は表現されると思う。

ある時代の社会の認識水準

ある時代の社会の認識水準

「自己表出と指示表出」と様相性の関係

「自己表出と指示表出」と様相性の関係

複合論が立脚する認識論

複合論が立脚する認識論

図2(理論の移行1)

図2(理論の移行1) 理論の移行2

理論の移行2