主 高校生向けに書かれている弁証法の考え方を2つ取り上げてみるよ。一つは教科書、もう一つは参考書だ。

教科書

弁証法にしたがって、すべてのものは本来あるべきものへと発展する。その過程で、すべてのものは自己のなかに自己と対立・矛盾するものをふくみ、それを統合すること(止揚、アウフヘーベン Aufheben)でより高次のものとなる。これが「正(テーゼ These)‐反(アンチテーゼ Antithese)‐合(ジンテーゼ Synthese))の原理である。つぼみは花となり、花は実となる。つぼみは花により否定され、花は花自身を否定して実となる。このように、現実のすべては自己を否定し、その否定をさらに否定することによって発展する。(清水書院「新倫理 人間とは何か―思索の糧に―」)

参考書

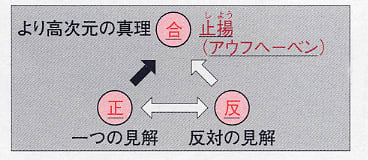

弁証法 正→反→合(止揚=アウフヘーベン)により、高次元の真理に到達する思考方法。一つの見解→反対の見解を吟味→批判・統合して高い次元の真理を導く、という発展の論理といえる。(学研「決める!センター倫理」清水雅博著)

どう思うかね。

客 教科書の方からは、ヘーゲルが提起した存在と認識を貫徹する弁証法を感じるね。参考書の方からは認識に限定した弁証法かな。教科書の弁証法はヘーゲルに近く、神秘的。つぼみや花や実の否定性に、高校生は悩むのじゃないかなあ。参考書の方は、ヘーゲルとはずいぶんと離れた印象がして、わかりやすい。弁証法は思考方法と定義してあり、高校生には納得しやすいと思うね。

主 両方に共通しているのは、「正反合」と「止揚=アウフヘーベン」だね。これは高校生に要求される弁証法の基礎知識で、暗記しなければならないものと思えるね。

客 「正反合」と「止揚=アウフヘーベン」の2つをもとにして、きみの試みを説明してくれよ。「正反合」と「止揚=アウフヘーベン」の2つは、通説では整合している。しかし、きみは、この2つは整合していないと見ている。「正反合」に否定的で、「止揚」には肯定的だよね。

主 たしかに。「正反合」はヘーゲルみずからの定式ではないが、「論理的なものの三側面」(ヘーゲル『小論理学』79節~82節)の規定と対応できるものをもっている。ヘーゲルの「論理的なものの構造」の特徴は、三側面論(1抽象的側面あるいは悟性的側面・2弁証法的側面あるいは否定的理性の側面・3思弁的側面あるいは肯定的理性の側面)がそのまま三段階論になっていることだ。この進展の形式は「対立する一項の内在的否定による進展」(松村一人)で、おれは、そこにヘーゲル弁証法の神秘的側面を見ている。いいかえれば「正反合」には否定的なわけだ。しかし、「止揚」はヘーゲル弁証法の合理的核心であると考えて、引き継ごうとしている。

客 「正反合」と「論理的なものの三側面」を関連させるとき、存在と認識の弁証法は一体となっている。城塚登氏は存在の弁証法から認識の弁証法を切り離すと、「否定性」の根拠が明確にならないといっていた。しかしこれは存在の方の「否定性」だよ。反対に、存在と認識を一体化したままでは、認識の方の「否定性」の説明がつかないのだ。認識は、ひとりでに発展しないからだ。存在と認識の弁証法が一体のままでは「正反合」の図式は神秘的な側面をもたざるをえないのだ。

主 認識の領域における「否定性」の根拠を人間の頭の中に想定すると同時に、「論理的なものの三側面」の規定をを解体する。これによって、存在の弁証法と切り離された認識の弁証法は成立するよ。この観点から見れば、思考方法として弁証法を捉えるといいながら、いままで通り、「正反合」で説明していては、事情ははっきりしないのだ。その意味では、参考書の説明はあいまいなのだ。

客 きみは、以前、「正反合」は過度的な図式で、ヘーゲル弁証法の要約というより非ヘーゲル的弁証法への第一歩だといっていたね。

主 ああ、「正反合」は人類に知恵だともいっていたよ。

客 教科書の「正反合」はヘーゲル弁証法の要約、参考書の「正反合」は非ヘーゲル的弁証法への第一歩と見ればよいのだね。

主 思考方法として、また認識だけに限定して弁証法を見ることによって、ヘーゲルと離れている点において、非ヘーゲル的弁証法への第一歩だ。しかし、にもかかわらず、いまだに「正反合」を引きずっているという意味では、ヘーゲルの束縛が解けていないのだ。おれは以前、「ひまわりの弁証法」に「ひかりの弁証法」を対置した。教科書の方は「ひまわりの弁証法」、参考書の方は「ひかりの弁証法」に近いといえると思う。

客 「ひまわりの弁証法」はヘーゲル弁証法の特徴を表現しているが、対話(Dialog)との関係が欠如しており、弁証法(Dialektik)とは違っている。これがきみの立場だった。そして、きみの考える弁証法(複合論)を「ひかりの弁証法」と形容した。

主 「ひまわりの弁証法」は、ヘーゲル弁証法を印象的に特徴づけるために、長谷川宏氏が、有機体の例として「ひまわり」を取り上げ、その生命過程に着目して命名したものだ(『新しいヘーゲル』講談社現代新書 1997年)。「ひかりの弁証法」は、マクスウェルの思考過程に着目したものだよ。19世紀の半ばに、マクスウェルは、アンペール(エールステッド)の法則とファラデーの法則をもとにして、電場と磁場が光の速さで進んでいくことを示した。このマクスウェルの思考過程には、2つの法則が「止揚」されていく過程があり、「弁証法」の絶好の例なのだ。これまでだれもここに弁証法を見た人はいないけれど。

客 向日葵(ひまわり)ではなく、光(ひかり)に弁証法を感じてもらう。ここにきみの挑戦があるというわけだ。

主 まず、「ひまわりの弁証法」について説明してみよう。

ここにひまわりの種がある。それを地面にまくと、芽が出てくる。やがて茎が伸び、茎は葉をつけ、夏になると大きな花が咲く。花びらが散ったあと、花の中央にたくさんの大きな種がみのり、年を越して春になると、この種がまた芽を出す。それがひまわりという有機体の生命過程である。

これを弁証法的に表現するとこうなる。種が否定されて芽となり、芽が否定されて茎や葉となり、茎や葉が否定されて花となり、花が否定されて種となり、こうして有機体はおのれにもどってきて生命としてのまとまりを得ることができるのだ、と。

客 かれが弁証法の要点として強調していたのは、「否定の働き」と「まとまり」だったね。

普通には、種が芽を出す、というところを、ヘーゲルはあえて「種が否定されて芽となる」とか「種の否定が芽である」とか、もってまわったいいかたをする。否定の働きをぜひとも強調したいのだ。AがおのずとBになるのではなく、Aが否定されてBが出てくる。そのようにAとBとのあいだに対立があり、その対立が変化や運動の原動力となると考えるのが弁証法の基本なのである。

もう一つ、種から出発した生命過程が何回かの否定を経て、ふたたび種にもどる――そういう形でまとまりの生じることが、右に劣らず重要な弁証法の原則である。否定に否定を重ねて、ゆくえの定まらぬ運動が続く、というのでは弁証法とはいえない。

きみは否定の働きを否定原理、まとまりの生じることを統合原理とよんで、ひまわりの弁証法、すなわちヘーゲル弁証法は、否定原理と統合原理で構成されていると考えた。そして否定原理に疑問を投げかけた。

主 だって、そうだろう。長谷川氏は、「Aが否定されてBが出てくる」とき、AとBとのあいだに対立があるといっている。種と芽、これがAとBに対応している。このA(種)とB(芽)とのあいだの対立は、時間の経過にしたがって想定されている。この「否定」によって出現する「対立」を、長谷川氏は、変化や運動の原動力として、弁証法の基本と考えている。しかし、この「対立」は、すでに変化や運動を経験していて、原動力としては機能していないではないか。「対立」はそのまま変化や運動と対応していて、「対立」は変化や運動の原因となっていないのだよ。

客 そこで、きみは「ひまわりの弁証法」の「対立」を、過程における「対立」と考えた。そしてこの過程における対立は、「論理的なものの三側面」の規定から必然的にもたらされるものと想定した。すなわち、「ひまわりの弁証法」の「否定原理」は「弁証法的側面あるいは否定的理性の側面」(有限な諸規定の自己揚棄であり、反対の諸規定への移行)の正確な反映である。また「統合原理」は、「思弁的側面あるいは肯定的理性の側面」(対立した二つの規定の統一 、すなわち、対立した二つの規定の解消と移行とのうちに含まれている肯定的なものを把握する)と対応している、と考えた。

主 「ひかりの弁証法」の対立は、「否定」による「対立」ではなく、対話の「対立」だよ。それは「場」における「対立」で、同時的なものだ。場における同時的な対立が、変化や運動の原動力になる。そして、場における対立は、否定だけでなく、肯定と否定によって構成されている。対立する2つの論理的なもの(「見解」)は、相互に肯定されると同時に否定される。2つの論理的なもの(「見解」)の相互肯定と相互否定、これが、変化や運動の原動力となり、高次元の見解(真理)に到達すると考えるのだよ。

客 ヘーゲル弁証法においては、否定原理と統合原理によって「止揚」が導かれている。これに対して、きみは、対話原理と統合原理で「止揚」を導くわけだ。

主 「否定原理」を「対話原理」に変換することによって、神秘的な外皮に包まれているヘーゲルの統合原理(「止揚」)の合理的な核心を明確にできると思う。

客 教科書と参考書には、図解がしてあるね。

教科書

参考書

主 教科書の図はヘーゲルべったりだが、参考書の方は、非ヘーゲル弁証法へ一歩進んでいると思うよ。教科書の方は、「正」と「反」の矢印は一方向だが、参考書の方の「正」と「反」の矢印は、相互の方向を示している。しかし、正反合の図式ではここが限界なのだ。