近江鉄道の新八日市駅を撮影したあと、八日市にある酒蔵を訪ねました。

最初は歩いて探したのですが迷ってしまい、車のナビでたどり着くことができました。

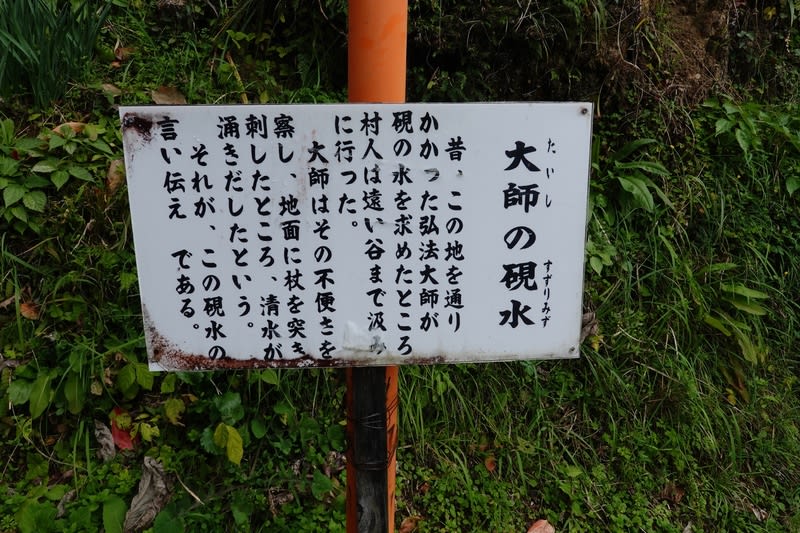

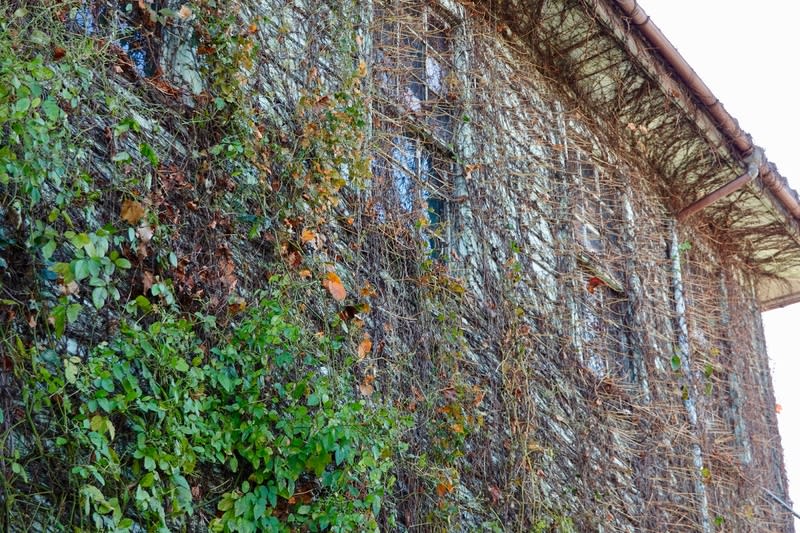

近江酒造です。八日市は「豊かな米と清らかな水に恵まれ」ているので、美味しいお酒ができるのでしょう。

オススメの「近江龍門」という地酒を購入しました。

近江酒造は、地元の酒造家や酒販業者により設立された蔵元だそうです。

敷地内にはなぜか電気機関車が展示してありました。「ED314」は国産最古級の電気機関車だそうで、元近江鉄道でも活躍していたそうです。

次にやって来たのが、太郎坊宮です。太郎坊宮をバックに走る近江鉄道が撮りたかったのですが、いいポイントが見つけられなかったです。

電車は、新八日市駅の方に走って行きました。

太郎坊宮の鎮座する赤神山(太郎坊山ともいうそう)です。いかにも神の山というお姿です。

お詣りも兼ねて撮り鉄もしました。高い所からも近江鉄道を撮ってみたかったのです。駐車場からの撮影です。

もちろん下から階段を登ってくることも出来ます。一番上の本殿までは742段あるそうです。

せっかくなので本殿まで登りました。(赤神山の頂上ではありません)曇っていましたが、素晴らしい展望が広がっていました。

見上げれば巨岩が積み重なっていました。

本殿あたりからの近江鉄道です。(コンデジはズームで最大200mmなのでトリミングしています。)

近江の田園地帯を行く近江鉄道でした。

夫婦岩をくぐって戻ります。

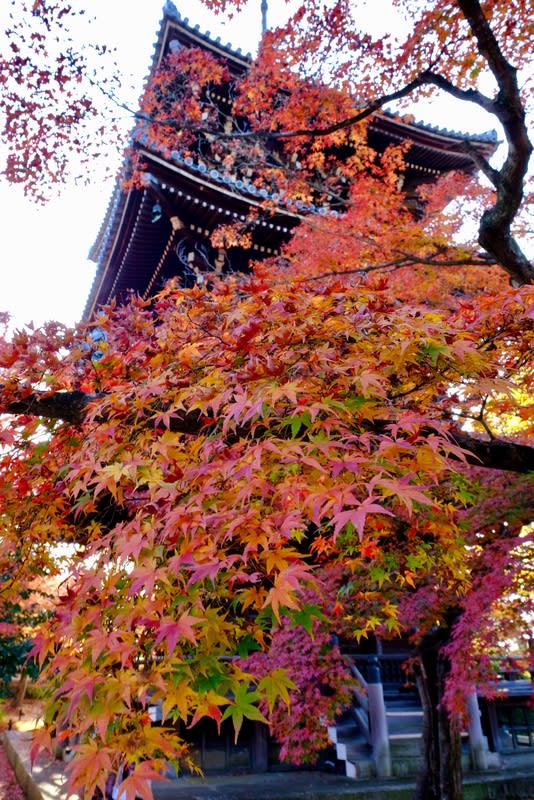

太郎坊宮も紅葉の名所のようでした。私が訪れたは11月26日、さすがに紅葉も終盤でした。

<おまけです>

この日は、ドクターイエローの運行日でした。8号線を走っている時にふと思い出しました。8号線は新幹線と並行していますが、一応場所も選ばなくてはなりません。

時刻は15時30分でした。京都発が15:44なのであまり時間もありません。とりあえず野洲川の橋梁を通過するところを撮ろうと、野洲川橋梁に向かいました。

ちょっと焦りましたが、通過10分前には着くことが出来ました。やがて黄色い車体がやって来ました。

しかし、時刻は午後4時前でちょっと暗かったのが残念です。

それでも、なんとかドクターイエローが撮れてよかったです。

※訪問日 2020.11.26

最初は歩いて探したのですが迷ってしまい、車のナビでたどり着くことができました。

近江酒造です。八日市は「豊かな米と清らかな水に恵まれ」ているので、美味しいお酒ができるのでしょう。

オススメの「近江龍門」という地酒を購入しました。

近江酒造は、地元の酒造家や酒販業者により設立された蔵元だそうです。

敷地内にはなぜか電気機関車が展示してありました。「ED314」は国産最古級の電気機関車だそうで、元近江鉄道でも活躍していたそうです。

次にやって来たのが、太郎坊宮です。太郎坊宮をバックに走る近江鉄道が撮りたかったのですが、いいポイントが見つけられなかったです。

電車は、新八日市駅の方に走って行きました。

太郎坊宮の鎮座する赤神山(太郎坊山ともいうそう)です。いかにも神の山というお姿です。

お詣りも兼ねて撮り鉄もしました。高い所からも近江鉄道を撮ってみたかったのです。駐車場からの撮影です。

もちろん下から階段を登ってくることも出来ます。一番上の本殿までは742段あるそうです。

せっかくなので本殿まで登りました。(赤神山の頂上ではありません)曇っていましたが、素晴らしい展望が広がっていました。

見上げれば巨岩が積み重なっていました。

本殿あたりからの近江鉄道です。(コンデジはズームで最大200mmなのでトリミングしています。)

近江の田園地帯を行く近江鉄道でした。

夫婦岩をくぐって戻ります。

太郎坊宮も紅葉の名所のようでした。私が訪れたは11月26日、さすがに紅葉も終盤でした。

<おまけです>

この日は、ドクターイエローの運行日でした。8号線を走っている時にふと思い出しました。8号線は新幹線と並行していますが、一応場所も選ばなくてはなりません。

時刻は15時30分でした。京都発が15:44なのであまり時間もありません。とりあえず野洲川の橋梁を通過するところを撮ろうと、野洲川橋梁に向かいました。

ちょっと焦りましたが、通過10分前には着くことが出来ました。やがて黄色い車体がやって来ました。

しかし、時刻は午後4時前でちょっと暗かったのが残念です。

それでも、なんとかドクターイエローが撮れてよかったです。

※訪問日 2020.11.26