国宝「金錯銘鉄剣」 行田市

行田市は、西に2007年に国内最高の40.9度の気温を記録したこともある熊谷市、東に鯉のぼりの生産量日本一、世界一の100mのジャンボ鯉のぼりで有名な加須市に接している。最盛期には全国の約8割(約8500万足)を生産、「足袋の行田か行田の足袋か」と全国に知られていた。

この行田市にさきたま古墳群がある。「県立さきたま古墳公園」(さきたま風土記の丘)になっていて、「県立さきたま史跡の博物館」もある。近くに「古代蓮の里」もあるので、埼玉では古代にもっとも関係が深いところである。

さきたま古墳群は5世紀後半から7世紀初め頃に造られた9基の大型古墳が集まる東日本最大の古墳群。国の史跡に指定されている。

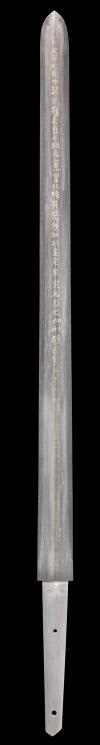

5世紀後半に造られた稲荷山古墳から、1968年に出土したさびた鉄剣を、78年にX線で調べたところ、115の漢字(表57 裏58)が金象嵌されていることが分かった。

当時の埼玉では、金は手に入らないし、象嵌の技術も無かったので、この剣は大和で作られたと見られる。

解読したら、「わたしはワカタケル(獲加多支鹵)大王=雄略天皇に仕え、天下を治めるのを補佐した。先祖は代々「杖刀人首(じょうとうじんしゅ)」を務めてきた。この刀を作らせ、功績を記して記念とする」といった趣旨のことが書かれていた。

雄略天皇は万葉集巻頭の歌

籠(こ)もよ み籠(こ)持ち 掘串(ふくし=へら)もよ み掘串(ぶくし)持ち この丘に 菜摘(なつ)ます児(こ) 家聞かな 名告(なの)らさね そらみつ 大和(やまと)の国は おしなべて われこそ居(お)れ しきなべて われこそ座(ま)せ われこそは 告(の)らめ 家をも名をも

の作者とされる。

熊本県の江田船山古墳の太刀の銘にも「ワカタケル大王」とあることから、九州から関東を支配していたと見られる。中国の「宋書倭国伝」の「倭の五王」のうち「倭王武」に当たるとされている。日本の国名が登場するのは7世紀後半になってからで、5世紀の日本は倭と呼ばれていた。

このためこの鉄剣は、「日本の古代国家が成立した空白の5世紀を解く重要資料」として「100年に1度の発見」「20世紀日本考古学の最大の収穫」と関係者を驚かせた。

その人物の名は「ヲワケ」と判読されている。ヲワケの先祖は、代々「杖刀人首(じょうとうじんしゅ)」(親衛隊長)を務めてきたと書いてある。古墳の被葬者はヲワケなのか、つまり北武蔵の豪族なのか、それとも大和から派遣された者なのか、詳細は明らかでない。

5世紀後半には大和の勢力が北関東まで及んでいたことが分かる貴重な資料として、1983年この古墳の他の出土品とともに国宝に指定され、「金錯銘鉄剣」の名で、さきたま風土記の丘にある「県立さきたま史跡の博物館」に展示されている。この博物館は、所蔵品のうち107点が国宝だ。

「金錯銘鉄剣」は、全長約75cm、重さ約600g。刀匠たちが7年かけて現代の技術で、115文字の銘文を刻む際にも金の割合を忠実に再現、13年11月、県に寄贈され、同博物館に展示された。(写真)

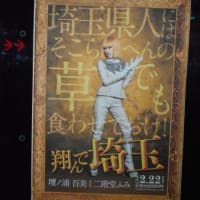

この古墳群の中には、日本最大の円墳だった「丸墓山古墳」があるのでも知られる。古墳時代、これだけの古墳群を築ける権力のある大豪族がいたことは、この地が古代関東の中心地だったことを物語っていて、決して「ださいたま」ではなかったことを示している。

さきたま古墳公園には「埼玉県名発祥の碑」が建っている。埼玉の名の発祥には諸説あるが、この「さきたま」が「さいたま」になったというわけである。この公園は、現在も大字「埼玉(さきたま)」にある。万葉集には「さきたまの津」と記述され、風土記にも「武蔵国埼玉郡(さきたまごおり)」と書かれているので、埼玉県という地名の発祥地であるとされている。

同じ「埼玉(さきたま)」地内に「前玉神社」がある。全国で唯一、古墳の上に建てられた神社とのことで、「さきたま神社」と呼ばれる。発祥の碑には、当時の畑和知事が「埼玉郡は律令で国郡制度が発足した当初から設置された郡と見られ、当初は前玉郡の表記も行われた。埼玉は巨大な古墳群の所在地で、前玉神社が鎮座する場所である」と記している。知事のお墨付きというわけで、他の説よりも説得力がありそうだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます