増訂しました。

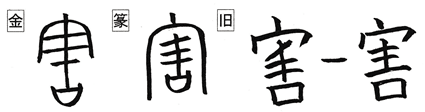

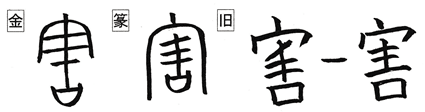

害 ガイ・そこなう 宀部 hài

解字 金文の解字は諸説あるが[漢字字形史字典]は、「上部を兜(かぶと)と見なし兜をかぶった人が王を守る「捍害カンガイ」(防御)の意味もある」とする。しかし、篆文以降は[説文解字]がこの字を大きく書き換えて「宀(いえ)+丯カイ(キズをつける)+口(くち)」に分け、全体で「傷(きず)也(なり)」とし、そこなう・傷つける意とした。丯カイは発音も表すとする。旧字体は丯の下が付き出ているが、新字体はつきでない害となった。意味は、そこなう・さまたげる・わざわい等になり、金文の「守る」意味は今では全く使われることがない。

意味 (1)そこなう(害う)。傷つける。「傷害ショウガイ」「迫害ハクガイ」(2)さまたげる。じゃまをする。「妨害ボウガイ」「阻害ソガイ」「要害ヨウガイの地」(攻めるに困難な場所)「害悪ガイアク」(さまたげとなる悪いこと)「害虫ガイチュウ」(3)わざわい。災難。「災害サイガイ」「水害スイガイ」(4)なんぞ(害ぞ)。いずくんぞ。疑問の助字。

イメージ

「そこなう」(害・割・豁・瞎)

「形声字」(轄)

「その他」(憲)

音の変化 ガイ:害 カツ:割・豁・瞎・轄 ケン:憲

そこなう

割 カツ・わる・わり・われる・さく 刂部 gē

解字 「刂(刀)+害(そこなう)」の会意形声。そこなう意味を刀をつけて限定した字で、刀で切って、わる(割る)。さく(割く)。分ける意味となる。

意味 (1)わる(割る)。さく(割く)。分ける。「分割ブンカツ」「割譲カツジョウ」(土地などを割いて他に譲る)「割烹カッポウ」(肉を割いて煮る。料理すること)(2)きる。切って取る。「割愛カツアイ」(愛しいが思い切って手放す)(3)わりあい(割合)。比率。

豁 カツ・ひらける 谷部 huō・huò・huá

解字 「谷(たに)+害の旧字(=割の略体。われる。分かれる)」の会意形声。目の前の谷が割れたように視界が開けること。

意味 (1)ひらける(豁ける)。「豁然カツゼン」(①ひろびろと開ける。②疑いや迷いがきえる)「豁如カツジョ」(心のひろいさま)(2)ひろい。度量が大きい。「豁達カッタツ」(心がひろく物事にこだわらない。=闊達)

瞎 カツ 目部 xiā

解字 「目(め)+害の旧字(そこなう)」の会意形声。目をそこなうこと。

意味 (1)目が不自由である。盲目。「瞎子カツシ」(目が見えない人)「瞎馬カツバ」(目の見えない馬)(2)かため。片方の目が見えないこと。「瞎虎カツコ」(片目の虎。また、目の見えない虎)(3)でたらめ。「瞎説カツセツ」(でたらめをいう)

形声字

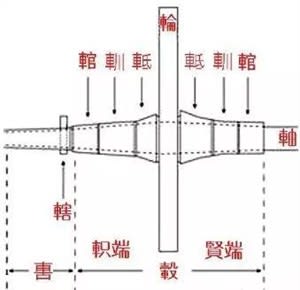

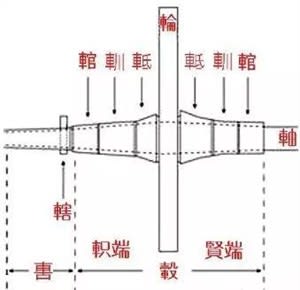

轄 カツ・くさび 車部 xiá

車の轂(こしき)の端で車軸にさしこむ轄カツ(左から2番目の文字)

古代の車輪。車軸(轴)の奥でタテに入る棒が轄カツ(中国ネットの検索画面から)

解字 「車(くるま)+害(カツ)」の形声。車軸にあけた穴にいれるクサビを轄カツという。これで車輪が車軸からはずれるのを止める。転じて、世の中が乱れないよう、とりまとめる・とりしまる意となる。

意味 (1)くさび(轄)。「車轄シャカツ」(車輪を軸にとめるもの)(2)(物事の枠がはずれないよう)ある範囲をおさえて支配する。とりまとめる。取り締まる。「総轄ソウカツ」(全体を取り締まる)「管轄カンカツ」(下部の組織を権限によって支配すること。また、支配の及ぶ範囲)「所轄ショカツ」(管轄する所)「所轄ショカツの警察署へ行く」

その他

憲 ケン・のり 心部 xiàn

解字 金文は「目(め)+かぶと(兜)の形」で、兜をかぶり目がでている形。金文は「賢明」「善良」の意味で使われている[漢字字形史字典]。春秋戦国時代の[詩経・小雅」六月に「文武なる吉甫キツホは(文武に秀でた吉甫は)、萬邦バンポウの憲(のり)と為さん(多くの国の手本となさん)」とあり、憲は手本の意味で用いられている。つまり兜をかぶり文武にすぐれた吉甫は、多くの国々の手本すなわち模範となったのであり、ここから「のり(憲)。のっとる」の萌芽がでている。下に心がついた憲の字形に発展した後漢の[説文解字]は「心と目に従い害ガイの省聲(声)。発音は許建(ケン)。敏(さと)い也(なり)」とし、金文の文武にすぐれる意を踏襲している。唐宋代の[唐韻・集韻]などの発音字典は「発音は獻ケン。法に懸(かか)りて人に示すを憲と曰(い)う」とし、法との関連を示し、のり(憲)・のっとる・おきて、の意味になり、さらに国家の基本法の意味になった。

意味 (1)のり(憲)。のっとる。おきて。人間の行動にはめる一定の枠。「憲章ケンショウ」(重要なおきて。原則的なおきて)「家憲カケン」(一家のおきて)(2)国家の基本法。「憲法ケンポウ」「憲政ケンセイ」(憲法に従って行われる政治)「改憲カイケン」「護憲ゴケン」(3)刑罰を担当する官職。取り締まる役目。「憲兵ケンペイ」(明治に設置された陸軍所属の軍事警察の兵)「官憲カンケン」(①官のおきて、②取り締まる役目の官吏、特に警官)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

害 ガイ・そこなう 宀部 hài

解字 金文の解字は諸説あるが[漢字字形史字典]は、「上部を兜(かぶと)と見なし兜をかぶった人が王を守る「捍害カンガイ」(防御)の意味もある」とする。しかし、篆文以降は[説文解字]がこの字を大きく書き換えて「宀(いえ)+丯カイ(キズをつける)+口(くち)」に分け、全体で「傷(きず)也(なり)」とし、そこなう・傷つける意とした。丯カイは発音も表すとする。旧字体は丯の下が付き出ているが、新字体はつきでない害となった。意味は、そこなう・さまたげる・わざわい等になり、金文の「守る」意味は今では全く使われることがない。

意味 (1)そこなう(害う)。傷つける。「傷害ショウガイ」「迫害ハクガイ」(2)さまたげる。じゃまをする。「妨害ボウガイ」「阻害ソガイ」「要害ヨウガイの地」(攻めるに困難な場所)「害悪ガイアク」(さまたげとなる悪いこと)「害虫ガイチュウ」(3)わざわい。災難。「災害サイガイ」「水害スイガイ」(4)なんぞ(害ぞ)。いずくんぞ。疑問の助字。

イメージ

「そこなう」(害・割・豁・瞎)

「形声字」(轄)

「その他」(憲)

音の変化 ガイ:害 カツ:割・豁・瞎・轄 ケン:憲

そこなう

割 カツ・わる・わり・われる・さく 刂部 gē

解字 「刂(刀)+害(そこなう)」の会意形声。そこなう意味を刀をつけて限定した字で、刀で切って、わる(割る)。さく(割く)。分ける意味となる。

意味 (1)わる(割る)。さく(割く)。分ける。「分割ブンカツ」「割譲カツジョウ」(土地などを割いて他に譲る)「割烹カッポウ」(肉を割いて煮る。料理すること)(2)きる。切って取る。「割愛カツアイ」(愛しいが思い切って手放す)(3)わりあい(割合)。比率。

豁 カツ・ひらける 谷部 huō・huò・huá

解字 「谷(たに)+害の旧字(=割の略体。われる。分かれる)」の会意形声。目の前の谷が割れたように視界が開けること。

意味 (1)ひらける(豁ける)。「豁然カツゼン」(①ひろびろと開ける。②疑いや迷いがきえる)「豁如カツジョ」(心のひろいさま)(2)ひろい。度量が大きい。「豁達カッタツ」(心がひろく物事にこだわらない。=闊達)

瞎 カツ 目部 xiā

解字 「目(め)+害の旧字(そこなう)」の会意形声。目をそこなうこと。

意味 (1)目が不自由である。盲目。「瞎子カツシ」(目が見えない人)「瞎馬カツバ」(目の見えない馬)(2)かため。片方の目が見えないこと。「瞎虎カツコ」(片目の虎。また、目の見えない虎)(3)でたらめ。「瞎説カツセツ」(でたらめをいう)

形声字

轄 カツ・くさび 車部 xiá

車の轂(こしき)の端で車軸にさしこむ轄カツ(左から2番目の文字)

古代の車輪。車軸(轴)の奥でタテに入る棒が轄カツ(中国ネットの検索画面から)

解字 「車(くるま)+害(カツ)」の形声。車軸にあけた穴にいれるクサビを轄カツという。これで車輪が車軸からはずれるのを止める。転じて、世の中が乱れないよう、とりまとめる・とりしまる意となる。

意味 (1)くさび(轄)。「車轄シャカツ」(車輪を軸にとめるもの)(2)(物事の枠がはずれないよう)ある範囲をおさえて支配する。とりまとめる。取り締まる。「総轄ソウカツ」(全体を取り締まる)「管轄カンカツ」(下部の組織を権限によって支配すること。また、支配の及ぶ範囲)「所轄ショカツ」(管轄する所)「所轄ショカツの警察署へ行く」

その他

憲 ケン・のり 心部 xiàn

解字 金文は「目(め)+かぶと(兜)の形」で、兜をかぶり目がでている形。金文は「賢明」「善良」の意味で使われている[漢字字形史字典]。春秋戦国時代の[詩経・小雅」六月に「文武なる吉甫キツホは(文武に秀でた吉甫は)、萬邦バンポウの憲(のり)と為さん(多くの国の手本となさん)」とあり、憲は手本の意味で用いられている。つまり兜をかぶり文武にすぐれた吉甫は、多くの国々の手本すなわち模範となったのであり、ここから「のり(憲)。のっとる」の萌芽がでている。下に心がついた憲の字形に発展した後漢の[説文解字]は「心と目に従い害ガイの省聲(声)。発音は許建(ケン)。敏(さと)い也(なり)」とし、金文の文武にすぐれる意を踏襲している。唐宋代の[唐韻・集韻]などの発音字典は「発音は獻ケン。法に懸(かか)りて人に示すを憲と曰(い)う」とし、法との関連を示し、のり(憲)・のっとる・おきて、の意味になり、さらに国家の基本法の意味になった。

意味 (1)のり(憲)。のっとる。おきて。人間の行動にはめる一定の枠。「憲章ケンショウ」(重要なおきて。原則的なおきて)「家憲カケン」(一家のおきて)(2)国家の基本法。「憲法ケンポウ」「憲政ケンセイ」(憲法に従って行われる政治)「改憲カイケン」「護憲ゴケン」(3)刑罰を担当する官職。取り締まる役目。「憲兵ケンペイ」(明治に設置された陸軍所属の軍事警察の兵)「官憲カンケン」(①官のおきて、②取り締まる役目の官吏、特に警官)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。