こんばんは。

キレンジャーこと4001号軌道試験車。

黄色いのは当たり前だろうって?

いやー、いろいろありまして・・・(^^;

まずは塗装へ向けて前面ガラスの枠に色をつけるための下準備から。

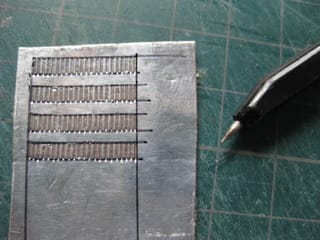

幅0.5mm(程度)に切ったプリンタ用シール紙をまずコーナーから貼ります。

このまま旧型国電のドアヘッダーに流用できそうなカタチ。。

続いて直線部分も貼って・・・

んー、思ったほどイケてない感じ・・・

窓の上下幅が少し狭くなりすぎだし、直線もヘロヘロぎみ。

シール紙やめ!

下地処理すれば塩ビでも塗料が乗るかも知れないので、窓枠表現の工程は飛ばすことにして、とりあえず塗り残す部分にマスキングテープを貼っておく。。

以前、タキ1000の手すり(軟質プラ)を塗るのにメタルプライマーを下地処理に使ったことを思い出し、どうなるかわからないけど、窓の周囲にチョイチョイと塗ってみました。

そして塗装。

今回は「クリームと黄色の中間」というお題なので市販のスプレー缶が使えません。長電のストロークリームやキハ55準急色あたりが流用できるかなとも思ったのですが、もっと黄色に近いような気がするので、おとなしく調色することにしました。

一応、当工場にも、シングルアクションの廉価版ですが、こんなエアブラシがあります。なかなか使いこなせないので、1、2回使っただけで仕舞い込んでおいたものですが、今さら筆塗りでもあるまいしと、意を決して使ってみることにしました。

調色といっても黄色と白を混ぜるだけ・・・とあなどったのがいけませんでした。

黄色のビンに白を混ぜていったら、いつまでたっても薄くならなーい!(~_~)

どうも、白に黄色を足していくのが正解のようです。

ついに根負けして、これでいっか、と妥協した結果がこの色。

クリームっぽさとは程遠く、十分「黄色」ですなぁ・・・orz

どこかで見た色だと思ったら、名古屋市営地下鉄のウィンザー・イエローに近い。

まあ、実車はもうこの世にいないので、これでよしとしましょう。

で、塗りあがったクルマがこちら。(速いって)

ちょっと厚塗りになった部分はあるものの、珍しく自分的には良い仕上がり♪

ちなみに帯はGMの青20号を吹いています。

ダウトかもしれない(笑)屋根も、塗装するとグンと引き立ちますね。

こちらはタミヤのアルミシルバーを使い、好みでキラキラめに仕上げています。

テールライトの真上に塗り分け線がくるのには閉口しましたが、これもなんとか一発でOK。マスキングをしたことがある方なら、この苦労おわかりかと・・・

カプラー胴受が黄色いのはご愛嬌。これから黒くします。

・・・と、一見大成功したかに見えたのですが、フロントガラスのマスキングを剥がしたとたん、ガーン!

裏側からの吹き込みです。。

あれだけ窓のフチがどうの、マスキングがどうのとウンチクを並べたあげく、「塗装前に窓ガラスつけちゃうの?」と心配するぐりれさんには「まあ見てなさい」的なコメントを返した結果がこのザマでございます。

表面はしっかりマスキングしたのに、裏側のことはすっかり忘れ、開けっ放しでシューシュー吹いてたというお粗末・・・orz

窓セルを貼る前にいろいろ試行錯誤した痕跡として、こんなふうに窓のフチが荒れてしまっている部分もあるので、もう一度下地を整えてからやり直したいと思います。どう"やり直す"かは決まってないんだけど。

しかし、塗ってみると「奇車・怪車」と言われたこのクルマの特徴が一気に出てくるような気がしますね。まったく誰が設計したんだか。

しかし、一見異端に思えるこのクルマにも、実は同期の1000形試作電車と共通するデザインが随所に見られるのです。そのひとつが屋根構造であることは製作記の中で書きましたが、この連続3枚窓(コーナーを入れると5枚)も、考えようによっては1000形試作電車の運転台デザインと相通ずるものがあります。

1000形は4両つくられた先頭車のうちの3両(1001、1002、1003)の運転台に、量産車と異なる連続カーブガラス(5枚)が採用されていました。任された任務は違えども、200km/hオーバーの未知の世界を切り拓くパイオニアとして、同じDNAを持って生まれてきたように思えます。

それはそれとして。。

せっかくいいセンいってたのになー

いったん0系製作に戻ってクールダウンしますか(^^)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

キレンジャーこと4001号軌道試験車。

黄色いのは当たり前だろうって?

いやー、いろいろありまして・・・(^^;

まずは塗装へ向けて前面ガラスの枠に色をつけるための下準備から。

幅0.5mm(程度)に切ったプリンタ用シール紙をまずコーナーから貼ります。

このまま旧型国電のドアヘッダーに流用できそうなカタチ。。

続いて直線部分も貼って・・・

んー、思ったほどイケてない感じ・・・

窓の上下幅が少し狭くなりすぎだし、直線もヘロヘロぎみ。

シール紙やめ!

下地処理すれば塩ビでも塗料が乗るかも知れないので、窓枠表現の工程は飛ばすことにして、とりあえず塗り残す部分にマスキングテープを貼っておく。。

以前、タキ1000の手すり(軟質プラ)を塗るのにメタルプライマーを下地処理に使ったことを思い出し、どうなるかわからないけど、窓の周囲にチョイチョイと塗ってみました。

そして塗装。

今回は「クリームと黄色の中間」というお題なので市販のスプレー缶が使えません。長電のストロークリームやキハ55準急色あたりが流用できるかなとも思ったのですが、もっと黄色に近いような気がするので、おとなしく調色することにしました。

一応、当工場にも、シングルアクションの廉価版ですが、こんなエアブラシがあります。なかなか使いこなせないので、1、2回使っただけで仕舞い込んでおいたものですが、今さら筆塗りでもあるまいしと、意を決して使ってみることにしました。

調色といっても黄色と白を混ぜるだけ・・・とあなどったのがいけませんでした。

黄色のビンに白を混ぜていったら、いつまでたっても薄くならなーい!(~_~)

どうも、白に黄色を足していくのが正解のようです。

ついに根負けして、これでいっか、と妥協した結果がこの色。

クリームっぽさとは程遠く、十分「黄色」ですなぁ・・・orz

どこかで見た色だと思ったら、名古屋市営地下鉄のウィンザー・イエローに近い。

まあ、実車はもうこの世にいないので、これでよしとしましょう。

で、塗りあがったクルマがこちら。(速いって)

ちょっと厚塗りになった部分はあるものの、珍しく自分的には良い仕上がり♪

ちなみに帯はGMの青20号を吹いています。

ダウトかもしれない(笑)屋根も、塗装するとグンと引き立ちますね。

こちらはタミヤのアルミシルバーを使い、好みでキラキラめに仕上げています。

テールライトの真上に塗り分け線がくるのには閉口しましたが、これもなんとか一発でOK。マスキングをしたことがある方なら、この苦労おわかりかと・・・

カプラー胴受が黄色いのはご愛嬌。これから黒くします。

・・・と、一見大成功したかに見えたのですが、フロントガラスのマスキングを剥がしたとたん、ガーン!

裏側からの吹き込みです。。

あれだけ窓のフチがどうの、マスキングがどうのとウンチクを並べたあげく、「塗装前に窓ガラスつけちゃうの?」と心配するぐりれさんには「まあ見てなさい」的なコメントを返した結果がこのザマでございます。

表面はしっかりマスキングしたのに、裏側のことはすっかり忘れ、開けっ放しでシューシュー吹いてたというお粗末・・・orz

窓セルを貼る前にいろいろ試行錯誤した痕跡として、こんなふうに窓のフチが荒れてしまっている部分もあるので、もう一度下地を整えてからやり直したいと思います。どう"やり直す"かは決まってないんだけど。

しかし、塗ってみると「奇車・怪車」と言われたこのクルマの特徴が一気に出てくるような気がしますね。まったく誰が設計したんだか。

しかし、一見異端に思えるこのクルマにも、実は同期の1000形試作電車と共通するデザインが随所に見られるのです。そのひとつが屋根構造であることは製作記の中で書きましたが、この連続3枚窓(コーナーを入れると5枚)も、考えようによっては1000形試作電車の運転台デザインと相通ずるものがあります。

1000形は4両つくられた先頭車のうちの3両(1001、1002、1003)の運転台に、量産車と異なる連続カーブガラス(5枚)が採用されていました。任された任務は違えども、200km/hオーバーの未知の世界を切り拓くパイオニアとして、同じDNAを持って生まれてきたように思えます。

それはそれとして。。

せっかくいいセンいってたのになー

いったん0系製作に戻ってクールダウンしますか(^^)

よろしければ1クリックお願いします。