こんばんは。夕立が通り過ぎて涼しい夜になりました。今夜は工作の進展はありませんが、次に組み立てるキハ17と18の工法について考察しています。

まずはじめに減車のお知らせ。当初予定のキハ17×2+キハ18は重いので、キハ17+キハ18の2両に減車することにしました。早くも夏バテですな。。

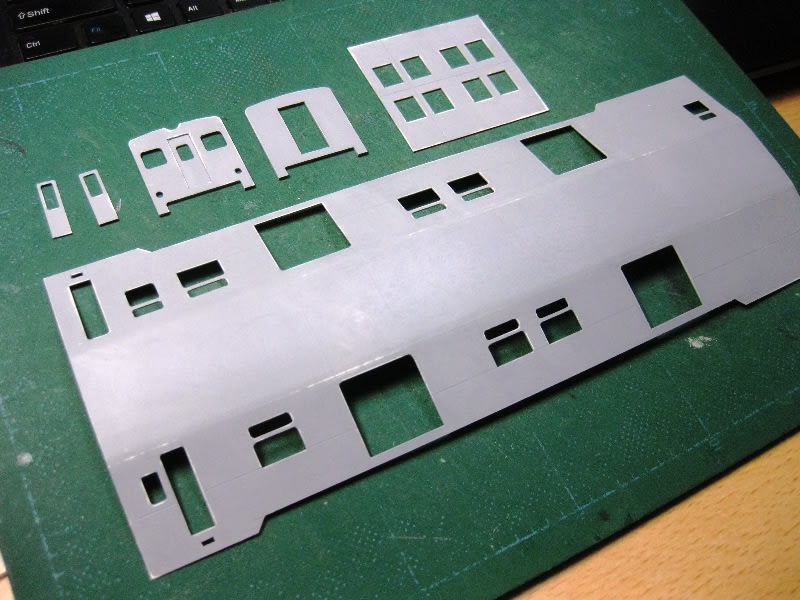

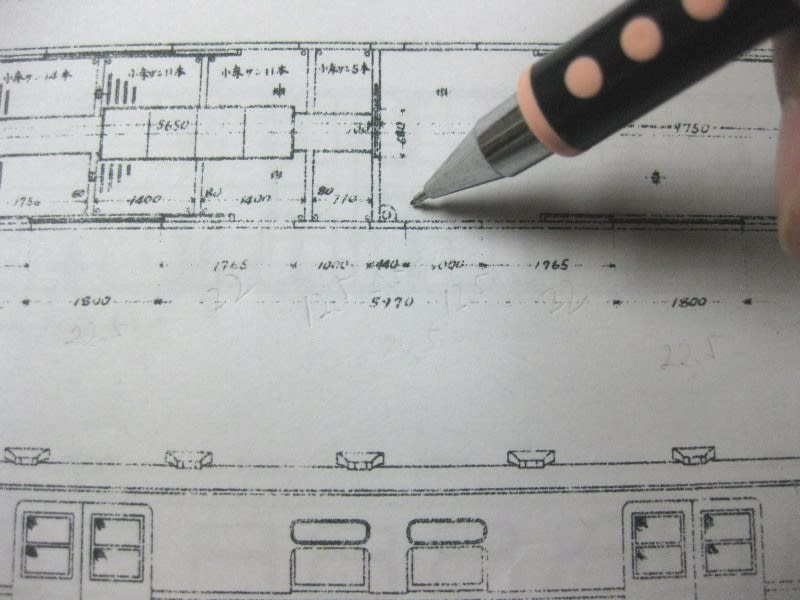

歌川模型謹製の型紙を使うのですが、屋根板を使う仕様なので屋根板を調達しなければなりません。現状で手に入るのはのぞみ工房ブランドのもので、屋根の浅い10系気動車に合うのはそもそもありませんので、JR電車用(t=5.0mm)を使って幕板部分で接ぐような形になります。ただしよく行く模型店には在庫がなく、発売元に通販を依頼せざるを得ない状況です。

木製屋根板ではなく、ペーパーからカマボコ状の屋根板を自作するという手も考えられます。雨樋の上、すなわち屋根部分のみを作ろうとすると両肩のカーブをうまく出すのが難しいので、これも幕板部分で接ぐような設計にすれば不可能ではないと思われますが少々面倒。。

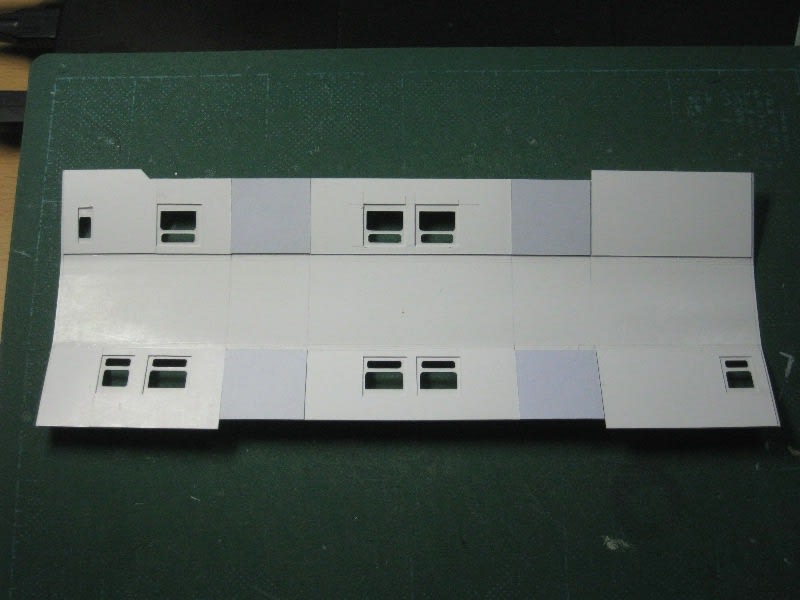

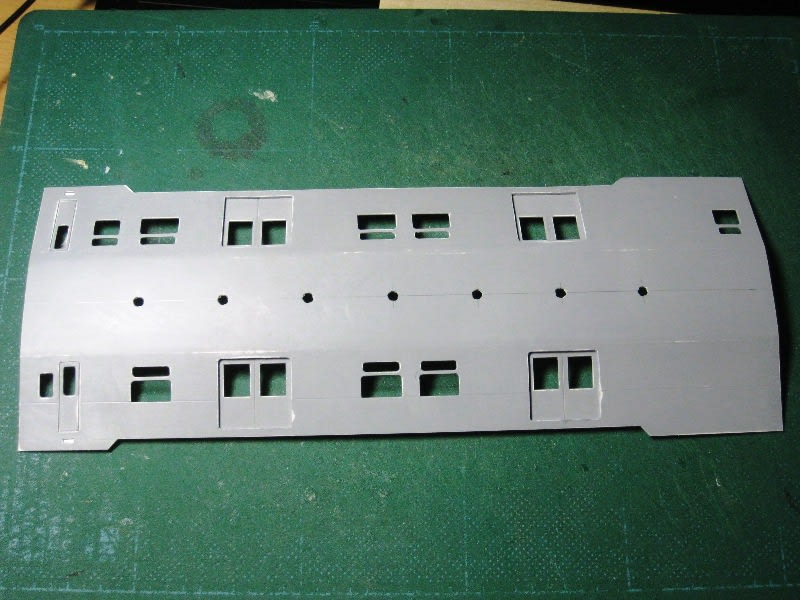

そして第三の方法。型紙に印刷されている内貼りはどのみち別に作り直すことにして、このスペースを屋根板にしてしまうのはどうでしょうか。側板に屋根の半分がついた状態、すなわち脳天唐竹割り状態のものを作ってセンターで接ぐというやり方です。これ意外といけそうじゃない?(笑)

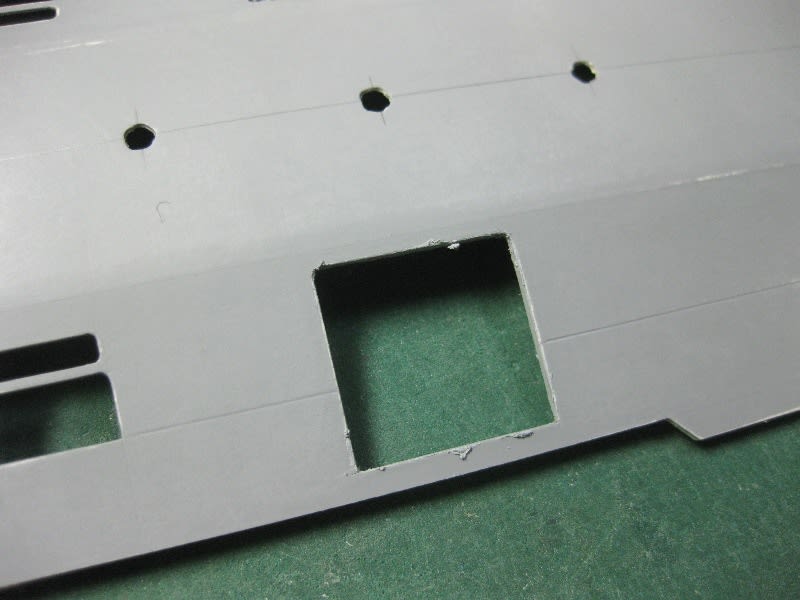

ところが、そうは問屋がおろさんよとばかりに試練が。。なんと紙の目の方向が直角です!

しかしここで思考停止していてはイカン。気骨に満ちた歌川のご主人の魂がこもった型紙なのだから必ずや突破口はあるはず。

まずはダメもとで「曲げ試験」をしてみましょう。しょせん紙は紙。優しく接すれば優しく応えてくれるはず。(謎)とにかくサンプルを切り出して・・・

いつもより細かい間隔で強めにスジをつけます。これを机のカドに当ててエイヤッと曲げればー!?

なんだ曲がっちゃったわ♪♪しかもゴワゴワにならずかなり綺麗な曲面。サフ&研ぎで十分カバーできるレベルです。

やはり何事もトライすることが大事ですね。写真のように、むしろ天井の大カーブの方が折り曲げ線が出やすいので注意が必要ということもわかりました。かくしてキハ17&18は「逆脳天唐竹割工法」にて製作することにいたしました。

最後にDMH17Cエンジンのカラカラアイドリング音をどうぞ!

(2013年5月 鉄道博物館のキハ11一般公開日に採取)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

まずはじめに減車のお知らせ。当初予定のキハ17×2+キハ18は重いので、キハ17+キハ18の2両に減車することにしました。早くも夏バテですな。。

歌川模型謹製の型紙を使うのですが、屋根板を使う仕様なので屋根板を調達しなければなりません。現状で手に入るのはのぞみ工房ブランドのもので、屋根の浅い10系気動車に合うのはそもそもありませんので、JR電車用(t=5.0mm)を使って幕板部分で接ぐような形になります。ただしよく行く模型店には在庫がなく、発売元に通販を依頼せざるを得ない状況です。

木製屋根板ではなく、ペーパーからカマボコ状の屋根板を自作するという手も考えられます。雨樋の上、すなわち屋根部分のみを作ろうとすると両肩のカーブをうまく出すのが難しいので、これも幕板部分で接ぐような設計にすれば不可能ではないと思われますが少々面倒。。

そして第三の方法。型紙に印刷されている内貼りはどのみち別に作り直すことにして、このスペースを屋根板にしてしまうのはどうでしょうか。側板に屋根の半分がついた状態、すなわち脳天唐竹割り状態のものを作ってセンターで接ぐというやり方です。これ意外といけそうじゃない?(笑)

ところが、そうは問屋がおろさんよとばかりに試練が。。なんと紙の目の方向が直角です!

しかしここで思考停止していてはイカン。気骨に満ちた歌川のご主人の魂がこもった型紙なのだから必ずや突破口はあるはず。

まずはダメもとで「曲げ試験」をしてみましょう。しょせん紙は紙。優しく接すれば優しく応えてくれるはず。(謎)とにかくサンプルを切り出して・・・

いつもより細かい間隔で強めにスジをつけます。これを机のカドに当ててエイヤッと曲げればー!?

なんだ曲がっちゃったわ♪♪しかもゴワゴワにならずかなり綺麗な曲面。サフ&研ぎで十分カバーできるレベルです。

やはり何事もトライすることが大事ですね。写真のように、むしろ天井の大カーブの方が折り曲げ線が出やすいので注意が必要ということもわかりました。かくしてキハ17&18は「逆脳天唐竹割工法」にて製作することにいたしました。

最後にDMH17Cエンジンのカラカラアイドリング音をどうぞ!

(2013年5月 鉄道博物館のキハ11一般公開日に採取)

よろしければ1クリックお願いします。