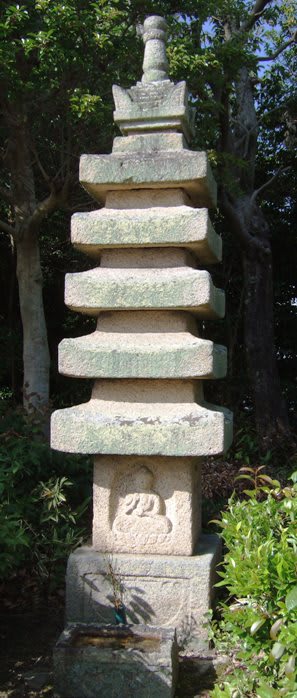

滋賀県 高島市今津町日置前 正覚寺宝塔

旧今津町日置前、伊井地区のほぼ中央、集落内に曹洞宗正覚寺がある。 境内東側の一画に立派な石造宝塔が立っている。花崗岩製で現存高約170cm。角ばった自然石を基礎の四隅に敷くが当初からのものとは思えない。もしそうであれば積み直されている可能性がある。基礎側面は素面の東側を除き輪郭・格狭間で飾り、格狭間内には、西側に三茎蓮、南側、北側には開敷蓮花のレリーフを配してる。基礎側面は幅約76cmに対し高さ約46cmと比較的低い。

境内東側の一画に立派な石造宝塔が立っている。花崗岩製で現存高約170cm。角ばった自然石を基礎の四隅に敷くが当初からのものとは思えない。もしそうであれば積み直されている可能性がある。基礎側面は素面の東側を除き輪郭・格狭間で飾り、格狭間内には、西側に三茎蓮、南側、北側には開敷蓮花のレリーフを配してる。基礎側面は幅約76cmに対し高さ約46cmと比較的低い。 輪郭は全体として幅が狭いが、左右が上下より狭い。格狭間は輪郭内にいっぱいに概ね破綻のない整美な形状を見せる。輪郭、格狭間の彫りは深めだが、開敷蓮花は平らで張り出すタイプではない。素面の東側に刻銘があっても不思議ではないが、摩滅したものか判然としない。基礎上端にはいくつかのくぼみが並び、雨垂の痕とも思えず児戯によるものだろうか。塔身は軸部、框座、匂欄部付首部を一石で彫成する。軸部はやや裾すぼまりの円筒状で、素面。扉型などの表現は見あたらない。亀腹部の曲面はごく小さく、周回する框座を経て匂欄部に続く。匂欄部から径を減じて細めの首部につなげる。匂欄部、首部も素面。笠には三重の段形を有し、下2段が厚く、上の1段は軒口に沿って薄くしていることから、下2段は斗拱、上1段は垂木を意識した構造と思われる。

輪郭は全体として幅が狭いが、左右が上下より狭い。格狭間は輪郭内にいっぱいに概ね破綻のない整美な形状を見せる。輪郭、格狭間の彫りは深めだが、開敷蓮花は平らで張り出すタイプではない。素面の東側に刻銘があっても不思議ではないが、摩滅したものか判然としない。基礎上端にはいくつかのくぼみが並び、雨垂の痕とも思えず児戯によるものだろうか。塔身は軸部、框座、匂欄部付首部を一石で彫成する。軸部はやや裾すぼまりの円筒状で、素面。扉型などの表現は見あたらない。亀腹部の曲面はごく小さく、周回する框座を経て匂欄部に続く。匂欄部から径を減じて細めの首部につなげる。匂欄部、首部も素面。笠には三重の段形を有し、下2段が厚く、上の1段は軒口に沿って薄くしていることから、下2段は斗拱、上1段は垂木を意識した構造と思われる。 軒はさほど厚さを感じさせず、隅に向かう反りにも力強さが欠ける印象。隅降棟を断面凸状の突帯で表現するが、珍しく露盤下で連結しないように見える。四注には照りむくりがはっきり認められる。露盤は方形に高く削りだされている。相輪は伏鉢を残し欠損する。残された伏鉢の形状はドーム形でスムーズな曲線を描く。全体的に表面の風化が進み、軒の一端や、框座など細かい欠損もあって傷んだ印象は否めないが、主要部分は残り、元は8尺塔と思われる規模の大きさ、笠裏や格狭間など随所に優れた意匠表現を示す点など、湖西を代表する優れた宝塔のひとつに数えることができる。造立年代については、笠の形状、優れた部分と少し手抜きとも思われる部分の落差の大きいメリハリのきいた割り切った作風などから鎌倉末から南北朝初め頃、概ね14世紀前半も半ばに近い時期から14世紀中葉にかけての頃と思われる。

軒はさほど厚さを感じさせず、隅に向かう反りにも力強さが欠ける印象。隅降棟を断面凸状の突帯で表現するが、珍しく露盤下で連結しないように見える。四注には照りむくりがはっきり認められる。露盤は方形に高く削りだされている。相輪は伏鉢を残し欠損する。残された伏鉢の形状はドーム形でスムーズな曲線を描く。全体的に表面の風化が進み、軒の一端や、框座など細かい欠損もあって傷んだ印象は否めないが、主要部分は残り、元は8尺塔と思われる規模の大きさ、笠裏や格狭間など随所に優れた意匠表現を示す点など、湖西を代表する優れた宝塔のひとつに数えることができる。造立年代については、笠の形状、優れた部分と少し手抜きとも思われる部分の落差の大きいメリハリのきいた割り切った作風などから鎌倉末から南北朝初め頃、概ね14世紀前半も半ばに近い時期から14世紀中葉にかけての頃と思われる。

参考:滋賀県教育委員会編『滋賀県石造建造物調査報告書』 191ページ

今津町史編纂委員会『今津町史』第4巻 479ページ

写真右:素面の基礎側面に刻銘があってもいいんですが・・・。写真下:わかりにくいですが植栽に隠れた三茎蓮です。・・・それにしてもやっぱ、宝塔っていいもんです、ハイ。