日曜日(2日)は我が会津坂下町(あいづばんげまち)の夏まつりの日でした。

午前10時半、役場前の特設ステージ上で夏まつりのオープニングを飾ったのはお馴染みの「会津坂下安兵衛太鼓」の演奏です。

赤穂浪士のひとり堀部安兵衛の名に因んで名付けられたこの太鼓の正式名称は「大江戸助六流会津坂下安兵衛太鼓」といいます。

勇壮な太鼓の演奏を聴くとお祭り気分も更に盛り上がりますYO~♪

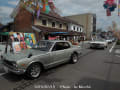

2011年の夏まつりから始まった「痛車(いたしゃ)」の展示が今年も行われました。

痛車とは車体に漫画・アニメ・ゲームなどに関連するキャラクターやメーカーのロゴをかたどったステッカーを貼り付けたり、塗装を行うなどして装飾あるいはその様な改造をした車のことです。

町のメインストリートであるライヴァン通りにはたくさんの露店が建ち並び、ステージでは午前中からいろんなイベントが行われました。

お昼が近くなるにつれて人出も増えていきました。

この日は朝から陽射しが強くて焼け付くような暑さでした。

じっとしていても汗がどんどん出てきてシャツがぐっしょりと濡れてしまいました。

昼食は食堂「いしやま」で名物の「冷やしラーメン」を食べましたヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ

ここの冷やしラーメンは季節限定メニューではなく一年中食べられるし、スープがセットになったお土産用も商品化され店で販売されています。

この日の出来事を少しずつ思い出しながら書いていますが、この調子だと今夜中に記事をうp出来なくなりそうなので、先を急ぎます(~_~;)

(途中省略)

午後4時20分から「坂下三人小町」の表彰式(交代式)が行われました。

三人小町とは「きく小町」「さくら小町」「うぐいす小町」のことで、それぞれのネーミングは・町の花→菊・町の木→桜・町の鳥→鶯であることから由来しています。

彼女達は1年間この町の顔として町内外で町のPR活動をする重要な役割を担っているのです。

6時45分に流し踊りがスタートしました。

今年は「坂下音頭流し踊り」と「会津磐梯山踊り」の二本立てになりました。

ばんげ夏まつりのフィナーレを彩ったのは打上花火でした。

8時丁度に始まった花火は間を置かず次々に打ち上げられ、ぴったし15分間で終了しました。

花火が終わり、今年の暑くて熱かった夏まつりも終わりました。

今年は打ち上げ現場に近い場所から撮影できたので結構迫力ある写真が撮れたんじゃないかなと思います。