都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「八木良太 - 回路」 無人島プロダクション

無人島プロダクション(杉並区高円寺南3-58-15 平間ビル3F)

「八木良太 - 回路」

11/12-12/20

「レコードなどのレディメイドを用いた装置を使って、目には見えにくい時間の流れを提示してきた」(TOKYO ART CROSSより引用)という、八木良太の世界を紹介します。高円寺の無人島で開催中の個展へ行ってきました。

謎めいた上記DMのイメージは、今回特別に開放された2階スペースのインスタレーション、「Circuit」に答えがありました。白いカーペットの上には、八木自身が収集して手を加えたという二分割したS字状のレコードが繋げられ、そこに自走式のプレイヤーがキュルキュルといった音を奏でながら忙しなく進んでいます。レコード同士の面が線路のつなぎ目、またプレイヤーを電車とすれば、ちょうどプラレールの世界を連想させるのではないでしょうか。もちろんプレイヤーの発する音は、線路、ようは個々のレコードに記録された様々なジャンルによる音楽の断片です。音がプレイヤーを介すことでコラージュ的に結びつくだけでなく、赤や青のレーベル面も目立つ黒光りしたレコード自体も、幾何学的なオブジェとして完成されています。サウンド・アートが一つの装置として目に見える形で生み出されました。耳を澄まし、また目を動かせて音を追いたい作品です。

通常の展示フロア、3階では「lento/presto」と題された映像作品が紹介されています。音と映像によって時間の流れがある意味で歪む時、これまでに知り得ない感覚が呼び起こされました。ちなみにこの作品は二つのバージョンがあります。是非ともじっくり楽しみたい作品です。

明日まで開催されています。

「八木良太 - 回路」

11/12-12/20

「レコードなどのレディメイドを用いた装置を使って、目には見えにくい時間の流れを提示してきた」(TOKYO ART CROSSより引用)という、八木良太の世界を紹介します。高円寺の無人島で開催中の個展へ行ってきました。

謎めいた上記DMのイメージは、今回特別に開放された2階スペースのインスタレーション、「Circuit」に答えがありました。白いカーペットの上には、八木自身が収集して手を加えたという二分割したS字状のレコードが繋げられ、そこに自走式のプレイヤーがキュルキュルといった音を奏でながら忙しなく進んでいます。レコード同士の面が線路のつなぎ目、またプレイヤーを電車とすれば、ちょうどプラレールの世界を連想させるのではないでしょうか。もちろんプレイヤーの発する音は、線路、ようは個々のレコードに記録された様々なジャンルによる音楽の断片です。音がプレイヤーを介すことでコラージュ的に結びつくだけでなく、赤や青のレーベル面も目立つ黒光りしたレコード自体も、幾何学的なオブジェとして完成されています。サウンド・アートが一つの装置として目に見える形で生み出されました。耳を澄まし、また目を動かせて音を追いたい作品です。

通常の展示フロア、3階では「lento/presto」と題された映像作品が紹介されています。音と映像によって時間の流れがある意味で歪む時、これまでに知り得ない感覚が呼び起こされました。ちなみにこの作品は二つのバージョンがあります。是非ともじっくり楽しみたい作品です。

明日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「白 展」 MA2 Galley

MA2 Gallery(渋谷区恵比寿3-3-8)

「白 展」

11/21-12/20

ホワイトキューブでもあえて「白」に挑みます。MA2Galleyでのズバリ「白」展へ行ってきました。

出品作家は以下の5名です。

大西伸明

セルジオ・カラトローニ

樋口明宏

彦坂敏昭

ローラ・ランカスター

今年の資生堂アートエッグでも異彩を放っていた「テサグリ」の彦坂敏昭をはじめ、ウレタン樹脂で驚くべき精巧なフェイクをつくる大西伸明も印象に残りましたが、特に惹かれたのは静謐感に満ちたローラ・ランカスターの油彩画でした。彼はたとえば写真で切り取った身近なモデルなどを、殆どモノクロームと言って良い独特の色彩感で描いていますが、統一された美しい色遣いと、仄かに浮かび上がる陰影は、あたかも昔懐かしき白黒写真を見ているような印象さえ与えられます。またチョークで色を薄くなぞった画肌の繊細な質感もなかなか魅力的です。同画廊では初出品の画家だそうですが、是非他の作品も見てみたいと思いました。(今展覧会は三点)

二階の窓辺では、前述の大西伸明による石ころや鉛筆が微睡んでいます。空気に溶けていくかのようにか弱く存在していました。

いつもながら大変にセンスの良い展示です。20日まで開催されています。

「白 展」

11/21-12/20

ホワイトキューブでもあえて「白」に挑みます。MA2Galleyでのズバリ「白」展へ行ってきました。

出品作家は以下の5名です。

大西伸明

セルジオ・カラトローニ

樋口明宏

彦坂敏昭

ローラ・ランカスター

今年の資生堂アートエッグでも異彩を放っていた「テサグリ」の彦坂敏昭をはじめ、ウレタン樹脂で驚くべき精巧なフェイクをつくる大西伸明も印象に残りましたが、特に惹かれたのは静謐感に満ちたローラ・ランカスターの油彩画でした。彼はたとえば写真で切り取った身近なモデルなどを、殆どモノクロームと言って良い独特の色彩感で描いていますが、統一された美しい色遣いと、仄かに浮かび上がる陰影は、あたかも昔懐かしき白黒写真を見ているような印象さえ与えられます。またチョークで色を薄くなぞった画肌の繊細な質感もなかなか魅力的です。同画廊では初出品の画家だそうですが、是非他の作品も見てみたいと思いました。(今展覧会は三点)

二階の窓辺では、前述の大西伸明による石ころや鉛筆が微睡んでいます。空気に溶けていくかのようにか弱く存在していました。

いつもながら大変にセンスの良い展示です。20日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ダレン・アーモンド個展」 SCAI

SCAI THE BATHHOUSE(台東区谷中6-1-23)

「ダレン・アーモンド個展」

11/14-12/20

2005年にはターナー章にもノミネートされています。作家が月明かりのもと、日本各地で撮影した作品を紹介します。ダレン・アーモンドの新作写真展へ行ってきました。

何の予備知識を得ずに見たので、まるでモノクロームのような色の薄い海や森林の景色は、昼間にしては随分と寒々しく、また暗鬱であるように思えましたが、実際には前述の通り、月明かり、ようは夜間に長時間露光して捉えられた作品でした。とすれば、言ってしまえばこのどことない不健康でかつ幻想的な趣にも納得が出来るというものではないでしょうか。岩の迫り出す海はあくまでも静かにたゆたい、また森にはうっすらと白む靄がかかっています。極めて厳かでした。

しかしながら霧に包まれた静かなる木立とは言え、例えば等伯の水墨を思わせるような世界はまるで存在しません。木々の葉や岩石、また海の質感は相当細かく抉り出されている上、そもそも構図自体からして実に西洋絵画的です。また海を長時間露光して捉えたというと、杉本の海景なども思い出しますが、ここに海が半ば抽象ミニマル化して一種の瞑想を誘う思弁的な様相を見ることは出来ませんでした。あくまでも彼の写真の中では海は水であり、木は植物という事物としてあるわけです。

次の土曜、20日までの開催です。

「ダレン・アーモンド個展」

11/14-12/20

2005年にはターナー章にもノミネートされています。作家が月明かりのもと、日本各地で撮影した作品を紹介します。ダレン・アーモンドの新作写真展へ行ってきました。

何の予備知識を得ずに見たので、まるでモノクロームのような色の薄い海や森林の景色は、昼間にしては随分と寒々しく、また暗鬱であるように思えましたが、実際には前述の通り、月明かり、ようは夜間に長時間露光して捉えられた作品でした。とすれば、言ってしまえばこのどことない不健康でかつ幻想的な趣にも納得が出来るというものではないでしょうか。岩の迫り出す海はあくまでも静かにたゆたい、また森にはうっすらと白む靄がかかっています。極めて厳かでした。

しかしながら霧に包まれた静かなる木立とは言え、例えば等伯の水墨を思わせるような世界はまるで存在しません。木々の葉や岩石、また海の質感は相当細かく抉り出されている上、そもそも構図自体からして実に西洋絵画的です。また海を長時間露光して捉えたというと、杉本の海景なども思い出しますが、ここに海が半ば抽象ミニマル化して一種の瞑想を誘う思弁的な様相を見ることは出来ませんでした。あくまでも彼の写真の中では海は水であり、木は植物という事物としてあるわけです。

次の土曜、20日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「恋する西洋美術史」(光文社新書) 池上英洋 著

人類不変の恋愛の歴史を、おそらくは人々の最大でかつ最長のメディアであった絵画(*)にて読み解きます。本日、光文社新書より出版されたレオナルド研究の旗手である池上英洋の最新刊、「恋する西洋美術史」を読んでみました。

「恋する西洋美術史/光文社新書/池上英洋」

「恋する西洋美術史/光文社新書/池上英洋」

全編に渡って美術史はおろか、自身の恋愛体験にも定評(?)のある池上節が冴え渡っています。以下、本書の内容を章立てより紹介します。(図版、もしくは二重カギ括弧内は全て本文より引用しました。ただしウルビーノのヴィーナスのみは別図版。)

第一章 恋する画家たち

第二章 愛の神話

第三章 愛のかけひき

第四章 結婚 - 誓われた愛

第五章 秘められた愛

第六章 禁じられた愛

第七章 愛の終わり

はじめにルノワールやピカソらと言った、この手の画家では事欠かない恋のエピソードについて述べた上で、続く二章で『ユダヤ・キリスト教とともに、ヨーロッパ文化の二本の柱』(p.56)である、ギリシャ・ローマ神話の恋の遍歴物語を丁寧に記述しています。三章以降は本書の中核、愛の様態、つまりは結婚や性、それに時に不倫であり同性愛などを、西洋絵画を引用しながら図像学の観点でひも解く内容です。また全編を貫く軸としてギリシャ神話、とりわけクピドの存在がありますが、その他にもキリスト教や中世の一般的な性の通念などを紹介し、美術史だけではない愛の本質を多様な側面から捉える工夫もなされていました。読み進めていくと、いつの間にか例えば中世のカップリングパーティの実情に詳しくなった自分に気がつくのではないでしょうか。指輪交換の習慣が生まれたのはいつのことなのか、また中世のお化粧事情はどうだったのか。そのような話題も満載でした。

前述の通り、本書の主人公はギリシャ神話の性愛をつかさどる神、クピドです。『同神話でも最も絵画に登場することが多い』(p.66)彼は、反面的に愛が西洋絵画の中心モチーフであったことを如実に表していますが、本文中にもクピド主題の図像がいくつも紹介されています。

ヤコボ・ズッキ「クピドとプシュケ」(p.93 図26)

人間の娘プシュケに恋してしまったクピドの物語です。姿を隠してプシュケを愛していたクピドはある日、彼女に正体を見られて逃げ出しますが、プシュケは執拗に彼を追い続けます。結果、プシュケはとあるタブーを破り、深い眠りに陥りますが、それを助けたクピドのキスによって目覚めました。

カノーヴァ「アモルとプシュケ」(p.110 図30)

アモルとはクピドのことです。上のズッキではクピドがプシュケの正体を見知るシーンが描かれていますが、こちらはキスによって目覚めさせる部分が表されています。元来的にキスは『命が入ってくるドア』であり、そこで『愛をもたらす』(ともにp.110)という意味があるのだそうです。

マグリット「恋人たち」(p.112 図31)

クピドと直接関係はありませんが、彼が源であった『キスが習慣化して』しまった近代の悲劇が描かれています。二人の男女は人格を喪失し、布に覆われながら口を直接介さない形でキスをしています。『キスの魔力』(ともにp.112)はここに失われました。

ところで図像学の視点は、どこか既視感のある絵の魅力も簡単に高めてしまいます。下の二点はその一例です。

ティツィアーノ「カール5世と猟犬」(p.142 図40)

2006年のプラド美術館展でご記憶の方も多いのではないでしょうか。いかにも大王然とした勇ましい姿が描かれていますが、ここでの『極端に広い肩幅、細く見える脚、顎の髭、大きな猟犬、股間に突き出たブラゲッタ』は、全て『男性的魅力』(ともにp.142)を誇張して示しているのだそうです。

ブリューゲル(子)「農民の婚礼の踊り」(口絵7)

一見、農村地帯の素朴な結婚式の様子が描かれているように思えますが、ここには半ば卑猥な『中世の若い男女のカップリング習俗』(p.158)を見て取ることが出来ます。森に消えて行くカップルや、股間を見せ合うかのようなポーズをとる男女は一体何を示しているのでしょうか。

当然ながら、一般的には愛は性とは表裏一体の関係にあります。本書でも著者の筆がのっているのは、露骨な性の表現にも言及された部分と、タブーを超えた所に愛を見る、言わば禁断の愛について触れられた後半部でした。(またここには載せませんが、レオナルドによる性交の瞬間を解剖学的に捉えたデッサンや、中世ヨーロッパの性生活の実践法を事細かに規定した驚くべき「懺悔規定書」の引用もありました。)

ティツィアーノ「ウルビーノのヴィーナス」(p.193 図53)

西美での記憶にも新しいどこかエロティックな様相をたたえたヌードです。『夫婦の間の性欲に火をつける』かのような、『一種の性教育の教材として意図された』(ともにp.193)可能性があるそうです。

ジェルヴェックス「ロラ」(p.239 図65)

ミュッセの詩に基づく主人公ロラが、自殺の前の最後の晩を娼婦マリーの部屋で過ごします。その一夜明けた時の性の気怠き様子と、後に控える死の気配が同時に表されていました。

クールベ「眠り」(p.257 図72)

是非一度、この目で見てみたい作品です。クールベの革新性が、レズビアンにおけるロマン主義に満ちあふれた愛の本質を見事に表しています。全掲載図版作品の中で最も官能的でした。

性の飽くことない快楽は、反面としてのキリスト教的な価値観による貞潔の世界を女性に要求します。これらの作品は実のところかなり滑稽ですが、ジェンダーの視点で見ると、また違った印象も受けるのではないでしょうか。

メムリンク「貞潔」(p.174 図46)

岩山に覆われたマリアの姿です。岩をはじめ、二頭のライオンは『女性の貞潔を護るため』に存在しています。画家の活躍したフランドルの男たちは、妻に『貞潔を守らんと努力せよ』(ともにp.174)と要求しました。

貞潔にも関係するのが、肉体を伴わない愛、ようは『精神的な愛』(p.279)です。ロセッティらもこれらの『愛を介した女性たちの崇拝を描いた連作を発表して、高い評価』(p.281一部略)を得ていましたが、ここではその形の原点を中世の騎士道物語に見ていました。

作者不詳「ヴィーナスの勝利」(p.286 図82)

『聖書解釈が反映』(p.284)された精神的な愛をモチーフとする図像です。マリアの処女性と結びつく『閉ざされた庭』(p.285)に由来する花園で、マリアの股間から発せられた光を受ける騎士たちが恍惚としています。

最後に触れるのが、肉体と精神の二元論にも由来する、天上と地上の愛の関係です。古代よりの天上の愛の姿を、ルネサンス期の『キリスト教的絶対愛』(p.293)の動向と合わせて論じていました。

ティツィアーノの「聖愛と俗愛」(p.291 図85)

難解とされる同作品の意味を、またもや登場するクピドの役割に注目して鮮やかに解読します。着衣と裸体の女性は各々精神と肉体の愛を示し、その中でクピドは『事物の誕生の原動力である愛』(p.292)に連なる生を水中より取り出して再生させています。つまり双方は対立し合うことなく、言わばクピドを基点に円を描いて補完し合いながら周り立ち戻るということなのかもしれません。愛はここに止揚されました。

少々長くなりましたが、上述のように充実した内容(もちろんこれらも一例に過ぎません。)の他では、引用される作品の図像がほぼ100%掲載されていることも特筆に値します。また前著「ダ・ヴィンチの遺言」でも見られたように、さり気なく著者自身の体験を織り交ぜた語り口も親しみが感じられました。著者の初恋の相手が冒頭で暴露される美術書などなかなかありません。

「ダ・ヴィンチの遺言/KAWADE夢新書/池上英洋」

「ダ・ヴィンチの遺言/KAWADE夢新書/池上英洋」

美術ファンだけでなく、恋に悩み、また『愛したことの思い出』(おわりにより)のある全ての人に必見の一冊です。当然ながら強力におすすめ致します。

*人類の歴史は、現代のように文字がコミュニケーションにおける有効な手段である時代よりも、識字率がおそろしく低い期間のほうがはるかに長い。だからその間のことを知ろうと思えば、最大のメディアだった絵画を「読む」必要があるのだ。(はじめにより)

「恋する西洋美術史/光文社新書/池上英洋」

「恋する西洋美術史/光文社新書/池上英洋」全編に渡って美術史はおろか、自身の恋愛体験にも定評(?)のある池上節が冴え渡っています。以下、本書の内容を章立てより紹介します。(図版、もしくは二重カギ括弧内は全て本文より引用しました。ただしウルビーノのヴィーナスのみは別図版。)

第一章 恋する画家たち

第二章 愛の神話

第三章 愛のかけひき

第四章 結婚 - 誓われた愛

第五章 秘められた愛

第六章 禁じられた愛

第七章 愛の終わり

はじめにルノワールやピカソらと言った、この手の画家では事欠かない恋のエピソードについて述べた上で、続く二章で『ユダヤ・キリスト教とともに、ヨーロッパ文化の二本の柱』(p.56)である、ギリシャ・ローマ神話の恋の遍歴物語を丁寧に記述しています。三章以降は本書の中核、愛の様態、つまりは結婚や性、それに時に不倫であり同性愛などを、西洋絵画を引用しながら図像学の観点でひも解く内容です。また全編を貫く軸としてギリシャ神話、とりわけクピドの存在がありますが、その他にもキリスト教や中世の一般的な性の通念などを紹介し、美術史だけではない愛の本質を多様な側面から捉える工夫もなされていました。読み進めていくと、いつの間にか例えば中世のカップリングパーティの実情に詳しくなった自分に気がつくのではないでしょうか。指輪交換の習慣が生まれたのはいつのことなのか、また中世のお化粧事情はどうだったのか。そのような話題も満載でした。

前述の通り、本書の主人公はギリシャ神話の性愛をつかさどる神、クピドです。『同神話でも最も絵画に登場することが多い』(p.66)彼は、反面的に愛が西洋絵画の中心モチーフであったことを如実に表していますが、本文中にもクピド主題の図像がいくつも紹介されています。

ヤコボ・ズッキ「クピドとプシュケ」(p.93 図26)

人間の娘プシュケに恋してしまったクピドの物語です。姿を隠してプシュケを愛していたクピドはある日、彼女に正体を見られて逃げ出しますが、プシュケは執拗に彼を追い続けます。結果、プシュケはとあるタブーを破り、深い眠りに陥りますが、それを助けたクピドのキスによって目覚めました。

カノーヴァ「アモルとプシュケ」(p.110 図30)

アモルとはクピドのことです。上のズッキではクピドがプシュケの正体を見知るシーンが描かれていますが、こちらはキスによって目覚めさせる部分が表されています。元来的にキスは『命が入ってくるドア』であり、そこで『愛をもたらす』(ともにp.110)という意味があるのだそうです。

マグリット「恋人たち」(p.112 図31)

クピドと直接関係はありませんが、彼が源であった『キスが習慣化して』しまった近代の悲劇が描かれています。二人の男女は人格を喪失し、布に覆われながら口を直接介さない形でキスをしています。『キスの魔力』(ともにp.112)はここに失われました。

ところで図像学の視点は、どこか既視感のある絵の魅力も簡単に高めてしまいます。下の二点はその一例です。

ティツィアーノ「カール5世と猟犬」(p.142 図40)

2006年のプラド美術館展でご記憶の方も多いのではないでしょうか。いかにも大王然とした勇ましい姿が描かれていますが、ここでの『極端に広い肩幅、細く見える脚、顎の髭、大きな猟犬、股間に突き出たブラゲッタ』は、全て『男性的魅力』(ともにp.142)を誇張して示しているのだそうです。

ブリューゲル(子)「農民の婚礼の踊り」(口絵7)

一見、農村地帯の素朴な結婚式の様子が描かれているように思えますが、ここには半ば卑猥な『中世の若い男女のカップリング習俗』(p.158)を見て取ることが出来ます。森に消えて行くカップルや、股間を見せ合うかのようなポーズをとる男女は一体何を示しているのでしょうか。

当然ながら、一般的には愛は性とは表裏一体の関係にあります。本書でも著者の筆がのっているのは、露骨な性の表現にも言及された部分と、タブーを超えた所に愛を見る、言わば禁断の愛について触れられた後半部でした。(またここには載せませんが、レオナルドによる性交の瞬間を解剖学的に捉えたデッサンや、中世ヨーロッパの性生活の実践法を事細かに規定した驚くべき「懺悔規定書」の引用もありました。)

ティツィアーノ「ウルビーノのヴィーナス」(p.193 図53)

西美での記憶にも新しいどこかエロティックな様相をたたえたヌードです。『夫婦の間の性欲に火をつける』かのような、『一種の性教育の教材として意図された』(ともにp.193)可能性があるそうです。

ジェルヴェックス「ロラ」(p.239 図65)

ミュッセの詩に基づく主人公ロラが、自殺の前の最後の晩を娼婦マリーの部屋で過ごします。その一夜明けた時の性の気怠き様子と、後に控える死の気配が同時に表されていました。

クールベ「眠り」(p.257 図72)

是非一度、この目で見てみたい作品です。クールベの革新性が、レズビアンにおけるロマン主義に満ちあふれた愛の本質を見事に表しています。全掲載図版作品の中で最も官能的でした。

性の飽くことない快楽は、反面としてのキリスト教的な価値観による貞潔の世界を女性に要求します。これらの作品は実のところかなり滑稽ですが、ジェンダーの視点で見ると、また違った印象も受けるのではないでしょうか。

メムリンク「貞潔」(p.174 図46)

岩山に覆われたマリアの姿です。岩をはじめ、二頭のライオンは『女性の貞潔を護るため』に存在しています。画家の活躍したフランドルの男たちは、妻に『貞潔を守らんと努力せよ』(ともにp.174)と要求しました。

貞潔にも関係するのが、肉体を伴わない愛、ようは『精神的な愛』(p.279)です。ロセッティらもこれらの『愛を介した女性たちの崇拝を描いた連作を発表して、高い評価』(p.281一部略)を得ていましたが、ここではその形の原点を中世の騎士道物語に見ていました。

作者不詳「ヴィーナスの勝利」(p.286 図82)

『聖書解釈が反映』(p.284)された精神的な愛をモチーフとする図像です。マリアの処女性と結びつく『閉ざされた庭』(p.285)に由来する花園で、マリアの股間から発せられた光を受ける騎士たちが恍惚としています。

最後に触れるのが、肉体と精神の二元論にも由来する、天上と地上の愛の関係です。古代よりの天上の愛の姿を、ルネサンス期の『キリスト教的絶対愛』(p.293)の動向と合わせて論じていました。

ティツィアーノの「聖愛と俗愛」(p.291 図85)

難解とされる同作品の意味を、またもや登場するクピドの役割に注目して鮮やかに解読します。着衣と裸体の女性は各々精神と肉体の愛を示し、その中でクピドは『事物の誕生の原動力である愛』(p.292)に連なる生を水中より取り出して再生させています。つまり双方は対立し合うことなく、言わばクピドを基点に円を描いて補完し合いながら周り立ち戻るということなのかもしれません。愛はここに止揚されました。

少々長くなりましたが、上述のように充実した内容(もちろんこれらも一例に過ぎません。)の他では、引用される作品の図像がほぼ100%掲載されていることも特筆に値します。また前著「ダ・ヴィンチの遺言」でも見られたように、さり気なく著者自身の体験を織り交ぜた語り口も親しみが感じられました。著者の初恋の相手が冒頭で暴露される美術書などなかなかありません。

「ダ・ヴィンチの遺言/KAWADE夢新書/池上英洋」

「ダ・ヴィンチの遺言/KAWADE夢新書/池上英洋」美術ファンだけでなく、恋に悩み、また『愛したことの思い出』(おわりにより)のある全ての人に必見の一冊です。当然ながら強力におすすめ致します。

*人類の歴史は、現代のように文字がコミュニケーションにおける有効な手段である時代よりも、識字率がおそろしく低い期間のほうがはるかに長い。だからその間のことを知ろうと思えば、最大のメディアだった絵画を「読む」必要があるのだ。(はじめにより)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

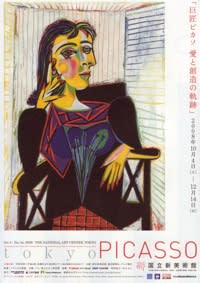

「巨匠ピカソ」 国立新美術館/サントリー美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)/サントリー美術館(港区赤坂9-7-4)

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

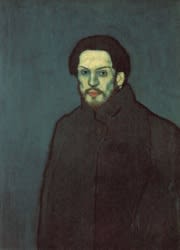

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

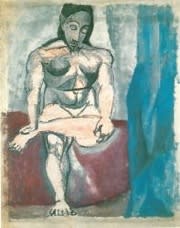

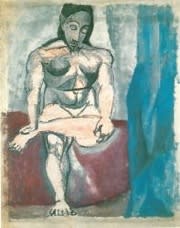

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

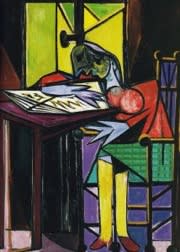

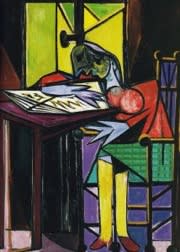

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

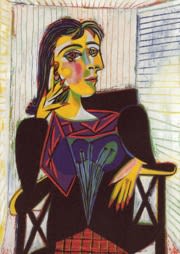

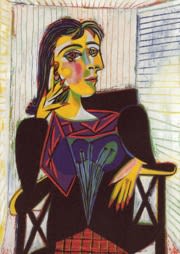

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

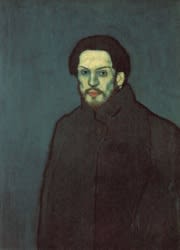

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

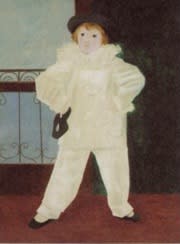

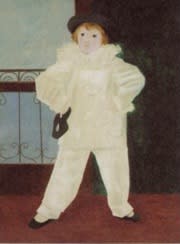

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「フェルメール展」 東京都美術館

東京都美術館(台東区上野公園8-36)

「フェルメール展 - 光の天才画家とデルフトの巨匠たち - 」

8/2-12/14(会期終了)

最終入場者は90万人をゆうに突破(934,222名)しました。集客はもちろん、話題性においても今年一番の展覧会ではなかったでしょうか。本日にて全会期を終えたフェルメール展へ行ってきました。

結局、会期当初と、一昨日の金曜日の計二回、見ることが出来ました。以下、印象に残った10点をフェルメールに限らず挙げてみたいと思います。

カレル・ファブリティウス 「アブラハム・デ・ポッテルの肖像」(1649)

レンブラントの肖像画を思わせる一枚。人物の陰影、もしくは立体表現に長けている。簡略化された肌のタッチが、逆にモデルの荒々しい表情を引き出すことに成功していた。

カレル・ファブリティウス「歩哨」(1654)

兵士が街角で眠りこける作品。彼を見やる犬の姿も可愛らしい。構図上部と中段にて、ちょうど下半身だけ切れた肖像、もしくは人影を描いたのは何か意図するところがあったのだろうか。光沢感のあるヘルメットの質感もまた美しかった。

ピーテル・デ・ホーホ「訪問」(1657-58)

ぎゅっと手を握り合う男女が妙にエロチックな様相を醸し出している。奥に女性、手前に男性が並ぶ様子は、ちょうど同じく男女が手を取り合ったフェルメールの出品作「ワイングラスを持つ娘」の逆バージョン。

ピーテル・デ・ホーホ「アムステルダム市庁舎、市長室の内部」(1663-65)

奇妙な遠近感で表された市庁舎ホールを描く。前に下がる不自然なカーテンをはじめ、並び立つ人物のスケールが皆不揃い。まるでだまし絵のようだ。

ピーテル・デ・ホーホ「女主人への支払い」(1674)

右に窓辺越しの木立、左に尖塔を望む教会の遠景を配して、前景にて金銭の支払いの交渉をする男女を描いている。ホーホの風俗画はどれもドラマ性が強い。また男性に抱えられたわらなどの質感も細かく表されていた。

ヨハネス・フェルメール「ディアナとニンフたち」(1655-56)

フェルメール唯一(現存)の神話モチーフだが、例えばニンフの足下にある金の皿の光沢感など、早くも現れ始めた彼独特の執拗な細部、もしくは光の表現に目が奪われてしまう。

ヨハネス・フェルメール「小路」(1658-60)

フェルメールの徹底した細部表現が、一つのスタイルとして完結している作品。石畳から煉瓦のひび、もしくは歪んだ接着面、さらには窓枠のくたびれた木の質感など、殆ど執念と思えるような細密描写に思わずため息すらもれた。とは言え、マチエールを重ねるだけでは建物の重厚感は出なかったのかもしれない。遠近感はあれども、全体の印象は極めて平面的である。

ヨハネス・フェルメール「ワイングラスを持つ娘」(1659-60)

ステンドグラス越しに差し込む光が大気と混じり合い、半ば白銀に輝いた独特の空気感を醸し出している。ちょうど紗幕のように、光の粒子をカーテン状に垂らしているような気配さえ感じた。フェルメール以外にこうした光の表現をとる画家がいたのだろうか。

ヨハネス・フェルメール「手紙を書く婦人と召使い」(1670)

ワイングラスの光の表現とは一転し、澄み切った室内の透明感が眩しいほどに美しい一枚。カーテンの上部は光に透け、卓上で手紙を書く女性の頭巾も輝いている。半ば記号化したカーテンや簡素な色彩表現の召使いの衣装など、かつてのフェルメールで見られた細部への拘りは殆ど消失していた。

エマニュエル・デ・ウィッテ「ヴァージナルを弾く女」(1674)

ヴァージナルから紡がれる音楽は、ベットで眠りこける男性への一種のセレナーデなのだろうか。頭だけが映り込んだ楽器上の鏡をはじめ、奥へと連なる遠近感に長けた室内空間、もしくは窓辺から差す光の陰影、さらには慌ただしく掃除する召使いの姿など、見所の多い作品でもある。

金曜の夜は入場までに一時間ほどかかりましたが、それほどの待ち時間を経ても充足感があるのはフェルメールの力なのかもしれません。どの他、上に並べたホーホや、希少性においてはフェルメールすら凌駕するファブリティウスなど、同時代の画家にも非常に見応えがありました。話題先行云々の批判は、おそらくこの展覧会には当てはまらないのではないでしょうか。

年明けには、同じく上野の西洋美術館のルーブル展で「レースを編む女」が展示されます。国内のフェルメール熱はまだまだおさまることがなさそうです。

本日で終了しています。

「フェルメール展 - 光の天才画家とデルフトの巨匠たち - 」

8/2-12/14(会期終了)

最終入場者は90万人をゆうに突破(934,222名)しました。集客はもちろん、話題性においても今年一番の展覧会ではなかったでしょうか。本日にて全会期を終えたフェルメール展へ行ってきました。

結局、会期当初と、一昨日の金曜日の計二回、見ることが出来ました。以下、印象に残った10点をフェルメールに限らず挙げてみたいと思います。

カレル・ファブリティウス 「アブラハム・デ・ポッテルの肖像」(1649)

レンブラントの肖像画を思わせる一枚。人物の陰影、もしくは立体表現に長けている。簡略化された肌のタッチが、逆にモデルの荒々しい表情を引き出すことに成功していた。

カレル・ファブリティウス「歩哨」(1654)

兵士が街角で眠りこける作品。彼を見やる犬の姿も可愛らしい。構図上部と中段にて、ちょうど下半身だけ切れた肖像、もしくは人影を描いたのは何か意図するところがあったのだろうか。光沢感のあるヘルメットの質感もまた美しかった。

ピーテル・デ・ホーホ「訪問」(1657-58)

ぎゅっと手を握り合う男女が妙にエロチックな様相を醸し出している。奥に女性、手前に男性が並ぶ様子は、ちょうど同じく男女が手を取り合ったフェルメールの出品作「ワイングラスを持つ娘」の逆バージョン。

ピーテル・デ・ホーホ「アムステルダム市庁舎、市長室の内部」(1663-65)

奇妙な遠近感で表された市庁舎ホールを描く。前に下がる不自然なカーテンをはじめ、並び立つ人物のスケールが皆不揃い。まるでだまし絵のようだ。

ピーテル・デ・ホーホ「女主人への支払い」(1674)

右に窓辺越しの木立、左に尖塔を望む教会の遠景を配して、前景にて金銭の支払いの交渉をする男女を描いている。ホーホの風俗画はどれもドラマ性が強い。また男性に抱えられたわらなどの質感も細かく表されていた。

ヨハネス・フェルメール「ディアナとニンフたち」(1655-56)

フェルメール唯一(現存)の神話モチーフだが、例えばニンフの足下にある金の皿の光沢感など、早くも現れ始めた彼独特の執拗な細部、もしくは光の表現に目が奪われてしまう。

ヨハネス・フェルメール「小路」(1658-60)

フェルメールの徹底した細部表現が、一つのスタイルとして完結している作品。石畳から煉瓦のひび、もしくは歪んだ接着面、さらには窓枠のくたびれた木の質感など、殆ど執念と思えるような細密描写に思わずため息すらもれた。とは言え、マチエールを重ねるだけでは建物の重厚感は出なかったのかもしれない。遠近感はあれども、全体の印象は極めて平面的である。

ヨハネス・フェルメール「ワイングラスを持つ娘」(1659-60)

ステンドグラス越しに差し込む光が大気と混じり合い、半ば白銀に輝いた独特の空気感を醸し出している。ちょうど紗幕のように、光の粒子をカーテン状に垂らしているような気配さえ感じた。フェルメール以外にこうした光の表現をとる画家がいたのだろうか。

ヨハネス・フェルメール「手紙を書く婦人と召使い」(1670)

ワイングラスの光の表現とは一転し、澄み切った室内の透明感が眩しいほどに美しい一枚。カーテンの上部は光に透け、卓上で手紙を書く女性の頭巾も輝いている。半ば記号化したカーテンや簡素な色彩表現の召使いの衣装など、かつてのフェルメールで見られた細部への拘りは殆ど消失していた。

エマニュエル・デ・ウィッテ「ヴァージナルを弾く女」(1674)

ヴァージナルから紡がれる音楽は、ベットで眠りこける男性への一種のセレナーデなのだろうか。頭だけが映り込んだ楽器上の鏡をはじめ、奥へと連なる遠近感に長けた室内空間、もしくは窓辺から差す光の陰影、さらには慌ただしく掃除する召使いの姿など、見所の多い作品でもある。

金曜の夜は入場までに一時間ほどかかりましたが、それほどの待ち時間を経ても充足感があるのはフェルメールの力なのかもしれません。どの他、上に並べたホーホや、希少性においてはフェルメールすら凌駕するファブリティウスなど、同時代の画家にも非常に見応えがありました。話題先行云々の批判は、おそらくこの展覧会には当てはまらないのではないでしょうか。

年明けには、同じく上野の西洋美術館のルーブル展で「レースを編む女」が展示されます。国内のフェルメール熱はまだまだおさまることがなさそうです。

本日で終了しています。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「琳派から日本画へ」 山種美術館

山種美術館(千代田区三番町2 三番町KSビル1階)

「琳派から日本画へ - 宗達・抱一・御舟・観山 - 」

11/8-12/25

ちらし表題作二点のそろい踏みは、かの東博対決展を思い起こさせるほどに大胆でかつ熱気に溢れています。山種美術館で開催中の「琳派から日本画へ」へ行ってきました。

宗達、抱一、其一から、春草、平八郎、御舟、土牛と言った近代日本画家らまで追う意欲的な展覧会です。冒頭、黄金の装飾紋様の前で裸婦の横たわる又造の「裸婦習作」の展示には驚かされましたが、それに続いてもすすきがリズミカルに靡く平八郎の「彩秋」、または二頭の牛が重なり合うように並ぶ土牛の「犢」など、この系譜に並ばなければ琳派云々とは受け取れないような作品がいくつも並んでいます。もちろん又造では光琳の金屏風を思わせるきらびやかな装飾性、そして平八郎で抱一のすすきを連想させるシンプルな造形美、さらに土牛では宗達を思うたらし込みなど、琳派の謂れと結びつけてもおかしくはない部分かもしれませんが、率直なところ、かつての近美のRIMPAで受けたようなどことない戸惑いを覚えるのも事実でした。とは言え、ざっくばらんな山種らしい展示構成が、逆に語り尽くされた感もある「琳派とは何か。」を改めて考えさせる切っ掛けにもなっています。限定された絵師による、誰もが異論のない琳派を提示した東博琳派展とは相当に対照的でした。

メイン『対決』、宗達「槙楓図」に対する御舟の「名樹散椿」は、たとえ御舟が宗達を意識したものではなかったとしても、不思議とその系譜をイメージしてしまう見事な作品です。画面右で大きく曲がりながら上へと伸びる幹の力感はもとより、空間を埋め尽くさんとばかりに広がる濃密な枝葉などは、思わず二点が時を超えて互いに呼応しているかのような関係すら期待してしまいます。時間と空間を閉じ込め、快活な槙と雅やかな楓を屏風へ形として切り出した宗達に対し、御舟は落ちる椿と木のシュールな造形によって、有限でかつ実景を通り越した幻想の空間を絵に取り込むことに成功しました。この二点を見るだけでも十分に価値のある展示だとも言えそうです。

春草の「月四題」が久々に出ていました。モノトーンに沈む桜の花びらがひらひらと舞い降りる様は、抱一の叙情性に近い部分が十分に感じられます。未見の作品は多くありませんが、抱一、御舟、春草と、偏愛の絵師たちが並ぶだけでも満足出来ました。

今月25日までの開催です。

*現在開催中の国内琳派展

・細見美術館「花の協奏曲」(~2008/2/8):琳派の草花図に焦点を当てる。伊年の草花図、芳中や後期琳派の花鳥図など。

・MOA美術館「所蔵琳派展」(~12/24):主に琳派の装飾美、工芸を見る。宗達「群鶏図」、乾山「色絵十二ヶ月歌絵皿」、抱一「雪月花図」など。光琳の「紅白梅図屏風」は出ません。(早速、今日行ってきました。感想は後日に。)

「琳派から日本画へ - 宗達・抱一・御舟・観山 - 」

11/8-12/25

ちらし表題作二点のそろい踏みは、かの東博対決展を思い起こさせるほどに大胆でかつ熱気に溢れています。山種美術館で開催中の「琳派から日本画へ」へ行ってきました。

宗達、抱一、其一から、春草、平八郎、御舟、土牛と言った近代日本画家らまで追う意欲的な展覧会です。冒頭、黄金の装飾紋様の前で裸婦の横たわる又造の「裸婦習作」の展示には驚かされましたが、それに続いてもすすきがリズミカルに靡く平八郎の「彩秋」、または二頭の牛が重なり合うように並ぶ土牛の「犢」など、この系譜に並ばなければ琳派云々とは受け取れないような作品がいくつも並んでいます。もちろん又造では光琳の金屏風を思わせるきらびやかな装飾性、そして平八郎で抱一のすすきを連想させるシンプルな造形美、さらに土牛では宗達を思うたらし込みなど、琳派の謂れと結びつけてもおかしくはない部分かもしれませんが、率直なところ、かつての近美のRIMPAで受けたようなどことない戸惑いを覚えるのも事実でした。とは言え、ざっくばらんな山種らしい展示構成が、逆に語り尽くされた感もある「琳派とは何か。」を改めて考えさせる切っ掛けにもなっています。限定された絵師による、誰もが異論のない琳派を提示した東博琳派展とは相当に対照的でした。

メイン『対決』、宗達「槙楓図」に対する御舟の「名樹散椿」は、たとえ御舟が宗達を意識したものではなかったとしても、不思議とその系譜をイメージしてしまう見事な作品です。画面右で大きく曲がりながら上へと伸びる幹の力感はもとより、空間を埋め尽くさんとばかりに広がる濃密な枝葉などは、思わず二点が時を超えて互いに呼応しているかのような関係すら期待してしまいます。時間と空間を閉じ込め、快活な槙と雅やかな楓を屏風へ形として切り出した宗達に対し、御舟は落ちる椿と木のシュールな造形によって、有限でかつ実景を通り越した幻想の空間を絵に取り込むことに成功しました。この二点を見るだけでも十分に価値のある展示だとも言えそうです。

春草の「月四題」が久々に出ていました。モノトーンに沈む桜の花びらがひらひらと舞い降りる様は、抱一の叙情性に近い部分が十分に感じられます。未見の作品は多くありませんが、抱一、御舟、春草と、偏愛の絵師たちが並ぶだけでも満足出来ました。

今月25日までの開催です。

*現在開催中の国内琳派展

・細見美術館「花の協奏曲」(~2008/2/8):琳派の草花図に焦点を当てる。伊年の草花図、芳中や後期琳派の花鳥図など。

・MOA美術館「所蔵琳派展」(~12/24):主に琳派の装飾美、工芸を見る。宗達「群鶏図」、乾山「色絵十二ヶ月歌絵皿」、抱一「雪月花図」など。光琳の「紅白梅図屏風」は出ません。(早速、今日行ってきました。感想は後日に。)

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

「Something Sweet 4 Girls」 ギャラリー・ショウ・コンテンポラリー・アート

ギャラリー・ショウ・コンテンポラリー・アート(中央区日本橋3-2-9 三晶ビルB1階)

「Something Sweet 4 Girls」

11/25-12/20

若手女性アーティスト4名が、「Sweet」をテーマにした多様な絵画で競います。ギャラリー・ショウのグループ展へ行ってきました。

紹介作家は以下の通りです。

東美貴子

クララ・デジレ

伊東明日香

大槻素子

一推しはリボンやドーナツを抑制された色遣いで表す、東美貴子のアクリル画です。チーズケーキの切れ端が二切れ、それ自体が控えめに灯っているかのような仄かな華やかさをたたえながら、黄色がかった白の美しい色彩感にてまとめあげられています。くるくると巻き上げられたリボンの先には、糸とも生地とおとれるような形の断片が美しい白にて朧げに示され、また円を描いて宙に浮かぶかのような抽象性をたたえたドーナツは、柔らかな肌色をまといながら、手に取ってくれる者を静かに待ち続けていました。大胆なタッチで示された絵具の透明感と、もう間もなく崩れ落ちるかのような事物の軽やかな存在感は、「Sweet」の優しさと、その反面でのどことない寂しさを表しています。一筋縄ではいきません。

その他では、「Sweet」の代表格とも言えるケーキを、沈み込むかのような暗がりの色調で描いた大槻素子も印象に残りました。定まらない、揺らぎのあるタッチで示されたホイップクリームやスポンジの上に、赤々としたイチゴが埋もれるようにして飾られています。白のクリームとは対比的なグレーの皿や背景、それに消え入りそうな煙の筋のように立つロウソクなどは、不思議にも何やら暗鬱です。切り取られたショートケーキが行き場所を失い、あたかもキャンバス上を浮遊しているかのようにも思えました。

口に含んだ「Sweet」の溶けだす、甘くて切ない一瞬が絵に閉じ込められています。今月20日までの開催です。

「Something Sweet 4 Girls」

11/25-12/20

若手女性アーティスト4名が、「Sweet」をテーマにした多様な絵画で競います。ギャラリー・ショウのグループ展へ行ってきました。

紹介作家は以下の通りです。

東美貴子

クララ・デジレ

伊東明日香

大槻素子

一推しはリボンやドーナツを抑制された色遣いで表す、東美貴子のアクリル画です。チーズケーキの切れ端が二切れ、それ自体が控えめに灯っているかのような仄かな華やかさをたたえながら、黄色がかった白の美しい色彩感にてまとめあげられています。くるくると巻き上げられたリボンの先には、糸とも生地とおとれるような形の断片が美しい白にて朧げに示され、また円を描いて宙に浮かぶかのような抽象性をたたえたドーナツは、柔らかな肌色をまといながら、手に取ってくれる者を静かに待ち続けていました。大胆なタッチで示された絵具の透明感と、もう間もなく崩れ落ちるかのような事物の軽やかな存在感は、「Sweet」の優しさと、その反面でのどことない寂しさを表しています。一筋縄ではいきません。

その他では、「Sweet」の代表格とも言えるケーキを、沈み込むかのような暗がりの色調で描いた大槻素子も印象に残りました。定まらない、揺らぎのあるタッチで示されたホイップクリームやスポンジの上に、赤々としたイチゴが埋もれるようにして飾られています。白のクリームとは対比的なグレーの皿や背景、それに消え入りそうな煙の筋のように立つロウソクなどは、不思議にも何やら暗鬱です。切り取られたショートケーキが行き場所を失い、あたかもキャンバス上を浮遊しているかのようにも思えました。

口に含んだ「Sweet」の溶けだす、甘くて切ない一瞬が絵に閉じ込められています。今月20日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「小林孝亘 - 遠い光 - 」 西村画廊

西村画廊(中央区日本橋2-10-8 日本橋日光ビル3階)

「小林孝亘 - 遠い光 - 」

11/18-12/20

一日中街を彷徨う猫の行き着く先には、幹に腰掛けて休む一人の少年がいました。MOT常設展での巨大な『眠る人』でも異彩を放つ人気作家(同画廊HPより。)、小林孝亘の新作個展です。日本橋、西村画廊へ行ってきました。

展示冒頭、入口正面にある猫の絵が全てを物語っています。昼間の木漏れ日が美しいグラデーションを描く黄緑色の木立を駆け、一転して夜の電柱の明かりだけが静かに光る街の路地を抜けたかと思うと、その先に開けてくるのは、上記DMにもある「root」、幹に腰掛けて前を見やる少年の姿でした。ねっとりとした画肌ながらも、ストイックなほどに単純化された色遣いと、その反面の穏やかで郷愁を誘うような懐かしい風情はいつもの通りですが、今回は一連の景色を見た猫という存在が加えられ、見る側もその徘徊を一つのストーリーとして追体験するかのような構成がとられています。ようは冒頭の猫の見たものが、小林の絵画世界で示されているわけです。絵の前に立ち、かがんで見ると、スケールや遠近感がぴったりと合うのではないでしょうか。まさに猫の視線でした。

これらの油彩画(11点)の他、小品のドローイング(5点)がまた一風変わっています。季節外れの花火大会の会場は奥の小部屋です。こちらもお見逃しなきようご注意下さい。

今月20日までの開催です。

「小林孝亘 - 遠い光 - 」

11/18-12/20

一日中街を彷徨う猫の行き着く先には、幹に腰掛けて休む一人の少年がいました。MOT常設展での巨大な『眠る人』でも異彩を放つ人気作家(同画廊HPより。)、小林孝亘の新作個展です。日本橋、西村画廊へ行ってきました。

展示冒頭、入口正面にある猫の絵が全てを物語っています。昼間の木漏れ日が美しいグラデーションを描く黄緑色の木立を駆け、一転して夜の電柱の明かりだけが静かに光る街の路地を抜けたかと思うと、その先に開けてくるのは、上記DMにもある「root」、幹に腰掛けて前を見やる少年の姿でした。ねっとりとした画肌ながらも、ストイックなほどに単純化された色遣いと、その反面の穏やかで郷愁を誘うような懐かしい風情はいつもの通りですが、今回は一連の景色を見た猫という存在が加えられ、見る側もその徘徊を一つのストーリーとして追体験するかのような構成がとられています。ようは冒頭の猫の見たものが、小林の絵画世界で示されているわけです。絵の前に立ち、かがんで見ると、スケールや遠近感がぴったりと合うのではないでしょうか。まさに猫の視線でした。

これらの油彩画(11点)の他、小品のドローイング(5点)がまた一風変わっています。季節外れの花火大会の会場は奥の小部屋です。こちらもお見逃しなきようご注意下さい。

今月20日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「阿部未奈子展」 BASE GALLERY

BASE GALLERY(中央区日本橋茅場町1-1-6)

「阿部未奈子展」

11/20-12/20

風光明媚な山裾の景色が、激しい揺らぎを伴った色面へと還元されました。同ギャラリーでは2年ぶりとなる阿部未奈子の新作個展です。BASE GALLERYへ行ってきました。

上記DM作品、「scene no.16」を見ても、どこかCG処理をした図像のように思えますが、実際に阿部は、様々な風景写真を一度PCに取り込み、エフェクトをかけた上で、このような独特の景色を作り上げています。森がうねり、空が揺らぎ、また大地が掻き乱される様子は、美しい野山を抽象世界へと誘いました。かなり特異です。

とは言え、阿部の面白さは、こうした図像処理よりも、その半ば『出力』を、油絵具によっていることにあるのではないかと思います。画像だけでは到底判別出来ませんが、驚くことに作品は全て油彩キャンバス画です。出来上がった画像をマスキングするかのようにローラーで丁寧に塗り分けています。デジタルな像と彩色という手仕事が奇妙な形で融合していました。

今月20日までの開催です。

「阿部未奈子展」

11/20-12/20

風光明媚な山裾の景色が、激しい揺らぎを伴った色面へと還元されました。同ギャラリーでは2年ぶりとなる阿部未奈子の新作個展です。BASE GALLERYへ行ってきました。

上記DM作品、「scene no.16」を見ても、どこかCG処理をした図像のように思えますが、実際に阿部は、様々な風景写真を一度PCに取り込み、エフェクトをかけた上で、このような独特の景色を作り上げています。森がうねり、空が揺らぎ、また大地が掻き乱される様子は、美しい野山を抽象世界へと誘いました。かなり特異です。

とは言え、阿部の面白さは、こうした図像処理よりも、その半ば『出力』を、油絵具によっていることにあるのではないかと思います。画像だけでは到底判別出来ませんが、驚くことに作品は全て油彩キャンバス画です。出来上がった画像をマスキングするかのようにローラーで丁寧に塗り分けています。デジタルな像と彩色という手仕事が奇妙な形で融合していました。

今月20日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

N響定期 「ストラヴィンスキー:エディプス王」他 デュトワ

NHK交響楽団 第1634回定期公演 Aプログラム2日目

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

ストラヴィンスキー オペラ・オラトリオ「エディプス王」

キャスト

エディプス王 ポール・グローヴズ

ヨカスタ ペトラ・ラング

クレオン/伝令 ロベルト・ギェルラフ

ティレシアス デーヴィッド・ウィルソン・ジョンソン

羊飼い 大槻孝志

語り 平幹二朗

管弦楽 NHK交響楽団(コンサートマスター 篠崎史紀)

合唱 東京混声合唱団

指揮 シャルル・デュトワ

2008/12/7 15:00 NHKホール

思えば、NHKホールでデュトワを聴くのは4年ぶりのことです。ストラヴィンスキーのオペラ・オラトリオ、「エディプス王」(コンサート形式)の公演へ行ってきました。

詳しい方には今更かもしれませんが、「エディプス王」は上演形態からして一風変わっています。ステージ上に管弦楽、合唱、またキャストが並ぶのは通常のコンサート形式と同じですが、その形の内容如何を問わず、舞台進行についてはストラヴィンスキー自身による細かい指定がついているわけです。つまりそれは劇の進行役を上演地の母国語の台詞、ようは日本語で話す『語り』がつとめ、その粗筋の紹介に続いて、各場面の音楽劇が進むという形でした。しかも劇は日本語はおろか、ストラヴィンスキーの母語であるロシア語でもなく、全てラテン語により歌われることが義務づけられています。率直なところ、「エディプス」という、ギリシャ悲劇の名作にあえて『語り役』を用いる設定と、母語とラテン語との交錯するスタイルにはやや違和感がありましたが、理解するという点において歌を大きく上回る『語り』の力を借りて、聴き手が劇中世界へスムーズに入るには不足のない舞台が作り上げられていたのは事実でした。母国語の『語り』でドラマの筋を頭で理解し、ラテン語とオーケストラという記号と音楽よって感覚的に受け止める二重の体験は、また通常のオペラ上演とは異なって新鮮だと言えるでしょう。ストラヴィンスキーの意図も大いに気になるところです。

デュトワだから無条件に良いと言うつもりはありませんが、何故に彼がN響の指揮台に立つと、こうもオーケストラが快活に、また見事なリズム感を披露しながら華やかな音を奏でていくのでしょうか。デュトワの指揮はオーケストラはおろか、ホール全体を圧倒するほどの声の力でもって『場』を作り上げた合唱に対しても極めて的確です。瑞々しい弦、刹那的でありながらも芯の通ったクラリネット、または一部トランペットの高らかな響き、そして小気味良いティンパニは、安定した時のN響を聴いた時にだけ得られるような充足感に満ちあふれていました。またキャストでは、呪われた役の凄みこそ不足しながらも、ホールに豊かな声を響かせたエディプスのグローヴズ、そして彼の許されない妻で、悲劇性を強調したドラマテックな歌を聴かせたヨカスタ役のペトラ・ラングが秀逸です。そして何よりも特筆すべきは、前述の通り、ステージ上に神々の響宴の場を音で生み出した東京混声合唱団でしょう。言葉に魂のこもった平の語りに唯一対峙出来ていたのは、彼らの巧みな合唱だけであったかもしれません。見事な迫力でした。

一曲目の弦楽合奏によるバレエ音楽、「ミューズの神を率いるアポロ」も、デュトワならではの清々しい響きが音楽の持ち味を素直に引き出した好演です。ただし弦のピチカート、もしくはヴァイオリンとコントラバスの静かな語り合いなど、その繊細な音楽を肌で感じるにはキャパシティが大きすぎました。篠崎の切々としたソロを味わうのにこのホールは相応しくありません。

「Jessye Norman - Oedipus Rex」

*こちらはジェシー・ノーマンの「エディプス王」。王がかつて三叉路で先王を殺してしまったことに気がつきます。

今年のコンサートはこれで終わりです。あまり通えませんでしたが、また一年を通して振り返りを別エントリにて書きたいと思います。

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

ストラヴィンスキー オペラ・オラトリオ「エディプス王」

キャスト

エディプス王 ポール・グローヴズ

ヨカスタ ペトラ・ラング

クレオン/伝令 ロベルト・ギェルラフ

ティレシアス デーヴィッド・ウィルソン・ジョンソン

羊飼い 大槻孝志

語り 平幹二朗

管弦楽 NHK交響楽団(コンサートマスター 篠崎史紀)

合唱 東京混声合唱団

指揮 シャルル・デュトワ

2008/12/7 15:00 NHKホール

思えば、NHKホールでデュトワを聴くのは4年ぶりのことです。ストラヴィンスキーのオペラ・オラトリオ、「エディプス王」(コンサート形式)の公演へ行ってきました。

詳しい方には今更かもしれませんが、「エディプス王」は上演形態からして一風変わっています。ステージ上に管弦楽、合唱、またキャストが並ぶのは通常のコンサート形式と同じですが、その形の内容如何を問わず、舞台進行についてはストラヴィンスキー自身による細かい指定がついているわけです。つまりそれは劇の進行役を上演地の母国語の台詞、ようは日本語で話す『語り』がつとめ、その粗筋の紹介に続いて、各場面の音楽劇が進むという形でした。しかも劇は日本語はおろか、ストラヴィンスキーの母語であるロシア語でもなく、全てラテン語により歌われることが義務づけられています。率直なところ、「エディプス」という、ギリシャ悲劇の名作にあえて『語り役』を用いる設定と、母語とラテン語との交錯するスタイルにはやや違和感がありましたが、理解するという点において歌を大きく上回る『語り』の力を借りて、聴き手が劇中世界へスムーズに入るには不足のない舞台が作り上げられていたのは事実でした。母国語の『語り』でドラマの筋を頭で理解し、ラテン語とオーケストラという記号と音楽よって感覚的に受け止める二重の体験は、また通常のオペラ上演とは異なって新鮮だと言えるでしょう。ストラヴィンスキーの意図も大いに気になるところです。

デュトワだから無条件に良いと言うつもりはありませんが、何故に彼がN響の指揮台に立つと、こうもオーケストラが快活に、また見事なリズム感を披露しながら華やかな音を奏でていくのでしょうか。デュトワの指揮はオーケストラはおろか、ホール全体を圧倒するほどの声の力でもって『場』を作り上げた合唱に対しても極めて的確です。瑞々しい弦、刹那的でありながらも芯の通ったクラリネット、または一部トランペットの高らかな響き、そして小気味良いティンパニは、安定した時のN響を聴いた時にだけ得られるような充足感に満ちあふれていました。またキャストでは、呪われた役の凄みこそ不足しながらも、ホールに豊かな声を響かせたエディプスのグローヴズ、そして彼の許されない妻で、悲劇性を強調したドラマテックな歌を聴かせたヨカスタ役のペトラ・ラングが秀逸です。そして何よりも特筆すべきは、前述の通り、ステージ上に神々の響宴の場を音で生み出した東京混声合唱団でしょう。言葉に魂のこもった平の語りに唯一対峙出来ていたのは、彼らの巧みな合唱だけであったかもしれません。見事な迫力でした。

一曲目の弦楽合奏によるバレエ音楽、「ミューズの神を率いるアポロ」も、デュトワならではの清々しい響きが音楽の持ち味を素直に引き出した好演です。ただし弦のピチカート、もしくはヴァイオリンとコントラバスの静かな語り合いなど、その繊細な音楽を肌で感じるにはキャパシティが大きすぎました。篠崎の切々としたソロを味わうのにこのホールは相応しくありません。

「Jessye Norman - Oedipus Rex」

*こちらはジェシー・ノーマンの「エディプス王」。王がかつて三叉路で先王を殺してしまったことに気がつきます。

今年のコンサートはこれで終わりです。あまり通えませんでしたが、また一年を通して振り返りを別エントリにて書きたいと思います。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

ガーデン・イルミネーション@国立西洋美術館

ハンマースホイ展は既に終了してしまいましたが、美術館の前庭ではイルミネーションのイベントが開催中です。緑色の電飾が眩しいくらいに鮮やかでした。ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

今年は「光彩時空」のような際立った企画はありませんが、オーナメントを各自飾るツリー・デコレーションの他、クリスマス関連としてカードのプレゼントや、アカペラのコンサートなども予定されています。詳しくは美術館HPをご覧下さい。

ところで美術館COM内の一コーナー、「もっと知りたい国立西洋美術館」の第7号には、「ガーデン・イルミネーション 輝きの舞台裏!」と題し、今回のイルミネーションの取り付け作業の写真が掲載されています。ちなみにこのシリーズの前号では、作品の保存修復なども取り上げられていました。いささか地味ですが、毎度の更新はチェックしておきたいところです。

どちらかと言うとクリスマス風情は苦手ですが、西美のこじんまりとしたイルミネーションを見るといよいよ年の瀬が迫って来たという気がします。イルミネーションは年明け4日、連日19時まで(金曜は20時まで。)の公開です。

今年は「光彩時空」のような際立った企画はありませんが、オーナメントを各自飾るツリー・デコレーションの他、クリスマス関連としてカードのプレゼントや、アカペラのコンサートなども予定されています。詳しくは美術館HPをご覧下さい。

ところで美術館COM内の一コーナー、「もっと知りたい国立西洋美術館」の第7号には、「ガーデン・イルミネーション 輝きの舞台裏!」と題し、今回のイルミネーションの取り付け作業の写真が掲載されています。ちなみにこのシリーズの前号では、作品の保存修復なども取り上げられていました。いささか地味ですが、毎度の更新はチェックしておきたいところです。

どちらかと言うとクリスマス風情は苦手ですが、西美のこじんまりとしたイルミネーションを見るといよいよ年の瀬が迫って来たという気がします。イルミネーションは年明け4日、連日19時まで(金曜は20時まで。)の公開です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ」 国立西洋美術館

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ - 静かなる詩情 - 」

9/30-12/7(会期終了)

秋の上野を飾った大型展もまた一つ幕を閉じています。西洋美術館での「ヴィルヘルム・ハンマースホイ - 静かなる詩情 - 」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。作品を単に時系列ではなく、各テーマ毎に並べることで、画家の特異性を際立たせていました。

1、ある芸術家の誕生:ハンマースホイの初期作品。主要モチーフの萌芽。

2、建築と風景:当地コペンハーゲン、またはロンドン、ローマに取材した建築風景画。

3、肖像:妻イーダをはじめとする肖像画。その後姿など。

4、人のいる室内:自宅アパートの室内画と妻。

5、誰もいない室内:扉と窓、そして光。空っぽの自室。

6、同時代のデンマーク:ハンマースホイと同時代の画家たち。ホルスーウやイルステズなど。

ともかく見るべきは、ハンマースホイの殆ど全てのモチーフとも言える妻イーダの特に後姿と、彼女を登場させての自宅アパートの室内画、もしくはセクション5にあるような「誰もいない室内」でしょう。低体温のグレーのオブラートに包まれた一連の室内風景画は、どこか清潔感があり、またサブタイトルにもあるように極めて静謐です。ただし、指摘されるオランダ室内画とは構図上の類似点こそあれども、物語性の欠如の点においては全く別物でした。彼の絵にはたとえイーダが現れようとも、モデルによる『語り』がありません。常に生活感は著しく失われているわけです。

「室内 ストランゲーゼ30番地」では、イーダの後姿を望む窓から光が差し込み、それがテーブルや床面にまで反射して、まさに塵一つないかのような、透明感のある室内空間が描かれています。そしてここで注視すべきなのは、キャプションでも言われるように、壁際で消失したピアノの脚です。ハンマースホイは室内の光景を決して「写実的」(ちらしより引用)に描いたのではなく、あくまでも自らの創作上に望むべく構図を引き寄せているようにしか思えませんが、彼の絵がどこかシュールな趣を与えているのは、このような実景に奇妙な揺らぎを与える作為的な表現にあることは間違いありません。一見、ごく普通の室内を描いたように思える「白い扉、あるいは開いた扉」を眺めた時、薄気味悪い、言い換えればあたかもお化け屋敷の中を覗きこんでいるような気分になったのは私だけでしょうか。室内が解放され、扉が開いていながらも、先に立ち入ることを拒むような不思議な空間が広がっています。思わずドアを全て閉め、その場を去りたくなるような光景でした。

ハンマースホイの作品を見ていて終始、気になるのは、妻イーダとの関係です。その肖像、「イーダ・ハンマースホイ」の一点をとってみても、少なくとも一般的な夫の妻への愛情を汲むのは困難だと言わざるをえません。あたかも死体を描いたような緑色の肌の表現は、突き詰めてしまえばモデルへの冒涜でしょう。適切ではないかもしれませんが、この画家の作品には独特の性癖が存在しています。自宅を描き続けたのに同様、妻の後姿、とりわけうなじに固執したハンマースホイは、私にはメランコリックで病的な人物に思えてなりませんでした。もちろんその個性を認めるのは言うまでもありませんが、私が率直に惹かれるのは、明るい日差しの差し込む室内にて、血の通った女性を描いた同時代のホルスーウです。ハンマースホイの描く虚空の先に、様々な人の動きや音を想像し、また『詩情』を想うことは、どうしても出来ませんでした。

ハンマースホイのグレーに見る重苦しさが、どんよりとした曇り空の日に感じる暗鬱さと重なりました。展覧会自体は非常に良く出来ていましたが、作品が心に響いてくるまでにはまだしばらく時間がかかりそうです。

展示は本日で終了しています。

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ - 静かなる詩情 - 」

9/30-12/7(会期終了)

秋の上野を飾った大型展もまた一つ幕を閉じています。西洋美術館での「ヴィルヘルム・ハンマースホイ - 静かなる詩情 - 」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。作品を単に時系列ではなく、各テーマ毎に並べることで、画家の特異性を際立たせていました。

1、ある芸術家の誕生:ハンマースホイの初期作品。主要モチーフの萌芽。

2、建築と風景:当地コペンハーゲン、またはロンドン、ローマに取材した建築風景画。

3、肖像:妻イーダをはじめとする肖像画。その後姿など。

4、人のいる室内:自宅アパートの室内画と妻。

5、誰もいない室内:扉と窓、そして光。空っぽの自室。

6、同時代のデンマーク:ハンマースホイと同時代の画家たち。ホルスーウやイルステズなど。

ともかく見るべきは、ハンマースホイの殆ど全てのモチーフとも言える妻イーダの特に後姿と、彼女を登場させての自宅アパートの室内画、もしくはセクション5にあるような「誰もいない室内」でしょう。低体温のグレーのオブラートに包まれた一連の室内風景画は、どこか清潔感があり、またサブタイトルにもあるように極めて静謐です。ただし、指摘されるオランダ室内画とは構図上の類似点こそあれども、物語性の欠如の点においては全く別物でした。彼の絵にはたとえイーダが現れようとも、モデルによる『語り』がありません。常に生活感は著しく失われているわけです。

「室内 ストランゲーゼ30番地」では、イーダの後姿を望む窓から光が差し込み、それがテーブルや床面にまで反射して、まさに塵一つないかのような、透明感のある室内空間が描かれています。そしてここで注視すべきなのは、キャプションでも言われるように、壁際で消失したピアノの脚です。ハンマースホイは室内の光景を決して「写実的」(ちらしより引用)に描いたのではなく、あくまでも自らの創作上に望むべく構図を引き寄せているようにしか思えませんが、彼の絵がどこかシュールな趣を与えているのは、このような実景に奇妙な揺らぎを与える作為的な表現にあることは間違いありません。一見、ごく普通の室内を描いたように思える「白い扉、あるいは開いた扉」を眺めた時、薄気味悪い、言い換えればあたかもお化け屋敷の中を覗きこんでいるような気分になったのは私だけでしょうか。室内が解放され、扉が開いていながらも、先に立ち入ることを拒むような不思議な空間が広がっています。思わずドアを全て閉め、その場を去りたくなるような光景でした。

ハンマースホイの作品を見ていて終始、気になるのは、妻イーダとの関係です。その肖像、「イーダ・ハンマースホイ」の一点をとってみても、少なくとも一般的な夫の妻への愛情を汲むのは困難だと言わざるをえません。あたかも死体を描いたような緑色の肌の表現は、突き詰めてしまえばモデルへの冒涜でしょう。適切ではないかもしれませんが、この画家の作品には独特の性癖が存在しています。自宅を描き続けたのに同様、妻の後姿、とりわけうなじに固執したハンマースホイは、私にはメランコリックで病的な人物に思えてなりませんでした。もちろんその個性を認めるのは言うまでもありませんが、私が率直に惹かれるのは、明るい日差しの差し込む室内にて、血の通った女性を描いた同時代のホルスーウです。ハンマースホイの描く虚空の先に、様々な人の動きや音を想像し、また『詩情』を想うことは、どうしても出来ませんでした。

ハンマースホイのグレーに見る重苦しさが、どんよりとした曇り空の日に感じる暗鬱さと重なりました。展覧会自体は非常に良く出来ていましたが、作品が心に響いてくるまでにはまだしばらく時間がかかりそうです。

展示は本日で終了しています。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

「第4回 東山魁夷記念 日経日本画大賞展」 ニューオータニ美術館

ニューオータニ美術館(千代田区紀尾井町4-1)

「第3回 東山魁夷記念 日経日本画大賞展」

11/1-12/14

21世紀の美術界を担う気鋭の日本画家を表彰します。(ちらしより引用)ニューオータニ美術館で開催中の「第4回 日経日本画大賞展」へ行ってきました。

2年に一度の展覧会です。今回は以下の入選作家、計14名の作品が紹介されています。

岩田壮平「花泥棒」

岩永てるみ「La vue d’Orsay」

植田一穂「夏の花」

及川聡子「視」

岡村桂三郎「獅子08-1」*大賞

奥村美佳「いざない」

斉藤典彦「彼の丘」

園家誠二「うつろい-1」

瀧下和之「龍虎図屏風」

武田州左「光の采・672」

長沢明「イエローエッジ」

フジイフランソワ「鶏頭蟷螂図」

間島秀徳「Kinesis No.316 hydrometeor」

町田久美「来客」

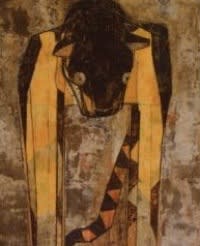

やはりまず圧巻なのは、つい先日の鎌倉の個展でも鮮烈だった岡村桂三郎の大作、「獅子08-01」ではないでしょうか。彼の濃密な木製パネル、屏風仕立ての奇獣画は、それぞれに異なった方向を指し示す他の作品の中においても、あたかも来場者を噛み砕いてしまうかのような空恐ろしいエネルギーに満ちあふれていました。左右に対称、天地のひっくり返った空間にて向き合う獅子たちは、パネルや爛れた絵具の質感も相まってか、静謐ながらも荒々しい闘争の情景を生み出しています。大賞の貫禄は十分でした。

岡村と比べるにはスケール感において分が悪いものの、作品自体の魅力は決して劣るものではない長沢明の「イエローエッジ」も是非挙げておきたい一枚です。彼の作品は2年前、ちょうどこの展示で初めて見知りましたが、肩を張り、牙の合間から唾液を垂らして立つ様子は、まさに獲物を見定めて今にも飛びかかろうとする猛獣のようでした。また茶褐色や黄色を生かした画肌の感触は、工芸的な様相も感じられます。近代日本画で失われていった事物の重みは、今こうした画家たちによって引き戻されているのかもしれません。

その他では、ポップな画題に伝統的な日本画の技法を織り交ぜる岩田壮平の「花泥棒」、または霞の中より川の流れや大地の広がりが浮かぶ園家誠二の「うつろい」、さらには屏風というよりもモザイク画のような瀧下和之の「龍虎図屏風」などが印象に残りました。率直なところ、各一点のみの展示では、作家の魅力に立ち入る前に終わってしまいますが、今後追い続ける良い機会にはなるのかもしれません。

今月14日まで開催されています。

「第3回 東山魁夷記念 日経日本画大賞展」

11/1-12/14

21世紀の美術界を担う気鋭の日本画家を表彰します。(ちらしより引用)ニューオータニ美術館で開催中の「第4回 日経日本画大賞展」へ行ってきました。

2年に一度の展覧会です。今回は以下の入選作家、計14名の作品が紹介されています。

岩田壮平「花泥棒」

岩永てるみ「La vue d’Orsay」

植田一穂「夏の花」

及川聡子「視」

岡村桂三郎「獅子08-1」*大賞

奥村美佳「いざない」

斉藤典彦「彼の丘」

園家誠二「うつろい-1」

瀧下和之「龍虎図屏風」

武田州左「光の采・672」

長沢明「イエローエッジ」

フジイフランソワ「鶏頭蟷螂図」

間島秀徳「Kinesis No.316 hydrometeor」

町田久美「来客」

やはりまず圧巻なのは、つい先日の鎌倉の個展でも鮮烈だった岡村桂三郎の大作、「獅子08-01」ではないでしょうか。彼の濃密な木製パネル、屏風仕立ての奇獣画は、それぞれに異なった方向を指し示す他の作品の中においても、あたかも来場者を噛み砕いてしまうかのような空恐ろしいエネルギーに満ちあふれていました。左右に対称、天地のひっくり返った空間にて向き合う獅子たちは、パネルや爛れた絵具の質感も相まってか、静謐ながらも荒々しい闘争の情景を生み出しています。大賞の貫禄は十分でした。

岡村と比べるにはスケール感において分が悪いものの、作品自体の魅力は決して劣るものではない長沢明の「イエローエッジ」も是非挙げておきたい一枚です。彼の作品は2年前、ちょうどこの展示で初めて見知りましたが、肩を張り、牙の合間から唾液を垂らして立つ様子は、まさに獲物を見定めて今にも飛びかかろうとする猛獣のようでした。また茶褐色や黄色を生かした画肌の感触は、工芸的な様相も感じられます。近代日本画で失われていった事物の重みは、今こうした画家たちによって引き戻されているのかもしれません。

その他では、ポップな画題に伝統的な日本画の技法を織り交ぜる岩田壮平の「花泥棒」、または霞の中より川の流れや大地の広がりが浮かぶ園家誠二の「うつろい」、さらには屏風というよりもモザイク画のような瀧下和之の「龍虎図屏風」などが印象に残りました。率直なところ、各一点のみの展示では、作家の魅力に立ち入る前に終わってしまいますが、今後追い続ける良い機会にはなるのかもしれません。

今月14日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「野又穫展 - SKYGLOW 遠景 - 」 高島屋東京店 美術画廊X

高島屋東京店6階 美術画廊X(中央区日本橋2-4-1)

「野又穫展 - SKYGLOW 遠景 - 」

11/19-12/9

『空想建築絵画』で名高い野又獲が未知のランドスケープを構築します。新宿高島屋より場所と内容を移しての新作展です。日本橋高島屋で開催中の「野又穫展 - SKYGLOW 遠景 - 」へ行ってきました。

新宿では「光景」と題し、闇の中で光とともに浮き上がる建築物を描いていた野又ですが、この日本橋でも目立つのは、そうした蛍光色に包まれた一種のモニュメントでした。赤や青などのライトに照らし出され、地平線の広がる大地に敢然とそびえ立つ塔は、まさにかつてのラスベカスや現在のドバイを連想させるような人間の欲望の象徴であるのかもしれません。その鮮烈な灯りはまさにギラギラと光っていました。

野又というと、細微を伺うようなデッサンによる建物を思い出しますが、今個展で提示しているのはもっとスケールの大きい、言わば大地全体そのものです。鳥瞰的な構図にて見下ろされた人工池が大きく広がり、その向こうには水墨山水画すら連想させるような山々が雄大に連なっています。「遠景」における広がりへの意識は、建築を通り越した壮大なランドアートのプランを見るかのようでした。かつて初台で見せた、エッシャーすら思わせる謎めいた建物の面影は殆どありません。

12月9日までの開催です。

「野又穫展 - SKYGLOW 遠景 - 」

11/19-12/9

『空想建築絵画』で名高い野又獲が未知のランドスケープを構築します。新宿高島屋より場所と内容を移しての新作展です。日本橋高島屋で開催中の「野又穫展 - SKYGLOW 遠景 - 」へ行ってきました。

新宿では「光景」と題し、闇の中で光とともに浮き上がる建築物を描いていた野又ですが、この日本橋でも目立つのは、そうした蛍光色に包まれた一種のモニュメントでした。赤や青などのライトに照らし出され、地平線の広がる大地に敢然とそびえ立つ塔は、まさにかつてのラスベカスや現在のドバイを連想させるような人間の欲望の象徴であるのかもしれません。その鮮烈な灯りはまさにギラギラと光っていました。

野又というと、細微を伺うようなデッサンによる建物を思い出しますが、今個展で提示しているのはもっとスケールの大きい、言わば大地全体そのものです。鳥瞰的な構図にて見下ろされた人工池が大きく広がり、その向こうには水墨山水画すら連想させるような山々が雄大に連なっています。「遠景」における広がりへの意識は、建築を通り越した壮大なランドアートのプランを見るかのようでした。かつて初台で見せた、エッシャーすら思わせる謎めいた建物の面影は殆どありません。

12月9日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |