都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

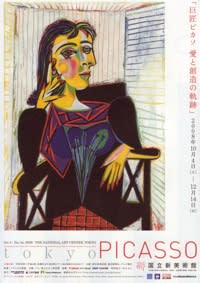

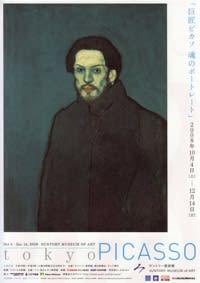

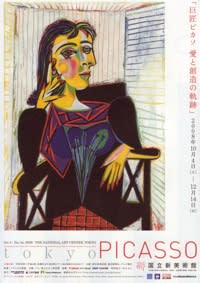

「巨匠ピカソ」 国立新美術館/サントリー美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)/サントリー美術館(港区赤坂9-7-4)

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

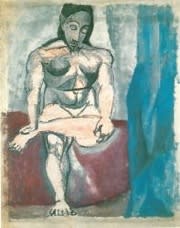

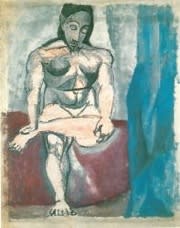

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

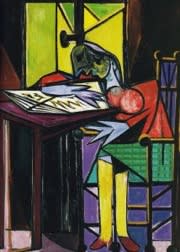

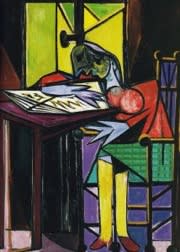

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

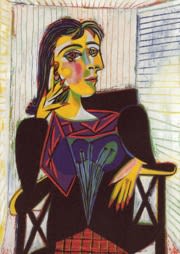

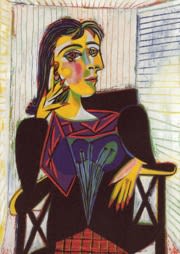

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

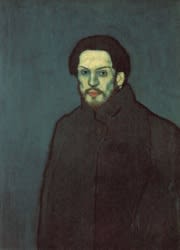

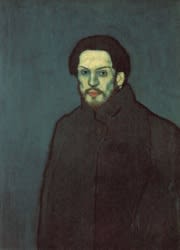

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

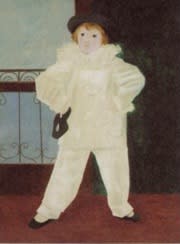

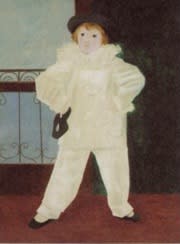

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

| « 「フェルメー... | 「恋する西洋... » |

なんでも荷物チェックが厳しく、荷物は

透明な袋にいれて持ち歩かなければならないと

聞きました、バカらしいし、図録は新国立で買えばすむしー。

ほんとに共催のメリットがわかりませんね。

割引といってもニ館の入館料がかかるわけですし、単独開催でよかったでしょうね。

意味はなかったと思います。

でも、今は、いい絵を見ることができたという思いが

ふつふつとこみ上げてきます。

何よりも、ピカソの絵の変遷が良く理解できました。

私は、両方行きましたが…新国は、入場の際に鞄の中身をCheckしていましたが…サントリーは、特に荷物Checkしていなかった様な…

私も何故、分けて展示したのかわからなかったのですが…両館とも、思いの外 作品に魅入ってしまいました。サントリーも、友人の死から自分をなぞりPicassoのその時代時代をたどってるのも興味深かったです。

新国では、母子の絵でフランソワーズと二人の子供が絵かなにかを描いていた様な絵が、とても気に入りました。静かで優しさと温かさを感じました

…ただ残念なのは、両館ともサルティンバンクの一家の絵(バラ色の時代ですかね?…あれは…)が観られなかったのが心残りです…

結局、ばたばたしてて行けたのはサントリーのみ。

新美も行きたかったです。

ピカソはやはり振り幅が広いのでふつうに見て楽しめますよね~。

二つに分ける理由はよくわからないままですし、どっちがどっちの展示だったかもわからなくなった(笑)ナサケナイわたしです。

ただ今回、いつも好ましく眺めていた古典風な表現が、どうもあまりピンと来ませんでした。

パウロは可愛くて仕方ないですけど♪

>ステンドグラスを見るかのような光

わたしもそう思います。

色の合わせ方もいいなと思いました。

最近はピカソの版画がとても好きです。

今期流行りの「名作ズラリ力押し」型展示の一つですね。しかも2館分離開催という極悪仕様。

とはいえ画に力があるので、結局二回見に行ってしまいました。しかも二回目は両館オーディオガイド鑑賞。

見応えは文句なし。構成としては。。。

こんばんは。早速のコメントをありがとうございます。

>荷物チェックが厳しく

私が行った時のチェックはむしろ新美の方だけでした。(サントリーはともかく入口から混雑していて殆どフリーでした。)

意外と適当なのかもしれませんね。

>割引といってもニ館の入館料

全く同感です。話題性はあったのかもしれませんが、新美の巨大な箱は何のためにあるのかということがさっぱり分かりませんでした。

@一村雨さん

こんばんは。

>いい絵を見ることができたという思いが

ふつふつとこみ上げてきます。

そうですね。ピカソ美術館所蔵ということだけあってか、図版でもお馴染みの作品ばかりで楽しめました。

またピカソは案外余韻が深く残りますよね。今になってその図像が頭から離れません。

@あっちゃんさん

こんばんは。

>新国は、入場の際に鞄の中身をCheckしていましたが…サントリーは、特に荷物Checkしていなかった様

私の時も同じです。荷物チェックは新美だけでした。

>思いの外 作品に魅入ってしまいました。

何故二館開催と思いつつも、やはり作品に見入ってしまうのがピカソの見事なところですよね。

さらっと見ることを許しません。

>両館ともサルティンバンクの一家の絵

パリの美術館にも多く展示されているのでしょうか。だとしたら私も見たかったです…。

@あおひーさん

こんばんは。

>ばたばたしてて行けたのはサントリーのみ

そうでしたか。

体感的には新美の方がやはり充実していたような気がします。

サントリーの方がやはり量が少ないですよね。(もちろんポートレートに絞られていたので、展示の深みはありましたが。)

後ほどTB先にお伺いさせていただきます!

@遊行さん

こんばんは。

>いつも好ましく眺めていた古典風な表現が、どうもあまりピンと来ません

そうでしたか。私はその古典風の表現が結構好きですが、ピカソの多様な画風は、見る側の一時の心証によってまた様々な形に変化するのかもしれませんね。

>色の合わせ方もいいなと思いました。

今回のピカソ展ではともかく色に目が奪われました。

鮮やかですが、組み合わせは意外と繊細です。

>版画

素描などもいくつかありましたね。私も好きです!

@mizdesignさん

こんばんは。

>極悪仕様。

厳しいお言葉を…、と言いたいところですが、私も全く同感です。

>とはいえ画に力がある

そうなのですよね。そこがまた恨めしいところです。

まあこれだけ充実したピカソを見る機会も滅多にありませんし、

とりあえず良しとするべきなのかもしれません。(力押しに負けました…。)

>ピカソの絵

難攻不落というのか、本当に見れば見るだけ奥が深いなと思います。

私もまだ序の口です。