都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

MOA美術館@熱海 2008/12

近場なので『旅』とまではいかないかもしれませんが、実のところ熱海へ行ったのは今回が初めてでした。もちろん目当ては、所蔵琳派展を開催中(24日まで)のMOA美術館です。

出るのが遅かったので着いたのはお昼を過ぎていました。はじめは18きっぷを使うつもりでいましたが、よく考えるとこの年末年始に5回分をとても消化出来そうもありません。よって、新宿から小田急線の急行に乗り、小田原を経由して東海道線で向かうことにしました。所要時間は東京駅から東海道線を使うのとほぼ同じです。急ぐわけでもないのでのんびりと進みます。

熱海駅前は足湯の他、ロータリーも整備されていて、何とか観光地の雰囲気を保っていました。いつもは通過するばかりの場所に降り立つのはやはり新鮮です。美術館へはバス便が意外と充実しています。(休日の昼間は10分に1本。)エンジンを唸らせながら、とても歩けないような超絶の坂を登ること約10分、あたかも熱海を支配するかのような山上の最高のロケーションに美術館は建っていました。これは想像以上の荘厳な門構えです。

入口で購入済のチケット(ぴあを通すと会期中も前売価格で購入可能です。コンビニ端末を操作すれば手数料もかかりません。)を提示し、中へ入るとすぐに見えてきました。MOA美術館でもとりわけ有名な七色に光るエスカレーターです。途中、ホールを一回経由し、計4基のそれを乗り継ぐこと数分、いつの間にか眺めも爽快な本館前にたどり着いていました。まさに絶景です。熱海より広がる相模灘が一望出来ました。

ともかく館内を歩いて感じたのは、黄金の茶室や能楽堂の他、計10にも及ぶ展示室の連なる建物の重厚感と、係の方の親切な対応です。気持ち良く作品を見られる環境としては、この手の施設でも群を抜いているのではないでしょうか。(ただし団体客が多いため静粛とはいきません。)もちろん所蔵品も充実しています。仁清、鍋島から隋や宋、明、それに高麗の中国、朝鮮の陶磁器、また海北友松の「四季山水図屏風」などの名品をじっくり楽しむことが出来ました。(出品リスト)

裏手に廻ると竹林の横に、「光琳屋敷」をはじめとする日本家屋が建ち並んでいます。これは光琳自らが書いたという図面を元に復元された、数寄屋造りの建物です。隣接する茶屋を合わせ、ちょっとしたテーマパーク気分を味わいました。

鑑賞を終えて駅へ戻った後、少し時間が空いたので、市内を散歩してみることにしました。商店街を抜け、昭和ムードにくたびれた市街地を降りると、こじんまりとした砂浜の海岸線が広がっています。駅からは結構距離がありました。

かねてより苦戦の伝えられる熱海ですが、確かにそぞろ歩きするのには街が猥雑な上、車の交通量も多く、温泉地特有ののんびりとした風情はまるでありません。結局、たどり着いたのは「お宮の松」でした。何故かここだけはカメラを片手にした方が多く集っています。

シャッターも目立つ古い町並みも、よく見るといくつか趣ある建物があることが分かります。結局、土産物屋などをひやかしながら、1~2時間近くはウロウロとしていました。

帰りは往路と同じく、小田原まではJRで戻りましたが、その先はもう一つの目当てでもあった、フェルメールブルーに輝く小田急線特急、その名も「青いロマンスカー」に乗りました。このブルーが果たしてフェルメールカラーなのかはともかく、シートからデッキ部分までに至る総木目調の内装、またLEDも用いた間接照明の美しい丸みを帯びた天井など、まさに伝統のロマンスカーの名に恥じない際立った上質感があります。小田原から終点の北千住まで約2時間弱、何かとスローな小田急と、追い越し設備のない千代田線を走るので速達効果はありませんが、都心を通過して千葉方面まで一本で行くのは大変に快適でした。その居住性を鑑みれば特急料金の1070円はかなりお得です。

琳派展の感想は次回に書きたいと思います。

*関連エントリ

「所蔵琳派展 - 装飾美の世界 - 」 MOA美術館

出るのが遅かったので着いたのはお昼を過ぎていました。はじめは18きっぷを使うつもりでいましたが、よく考えるとこの年末年始に5回分をとても消化出来そうもありません。よって、新宿から小田急線の急行に乗り、小田原を経由して東海道線で向かうことにしました。所要時間は東京駅から東海道線を使うのとほぼ同じです。急ぐわけでもないのでのんびりと進みます。

熱海駅前は足湯の他、ロータリーも整備されていて、何とか観光地の雰囲気を保っていました。いつもは通過するばかりの場所に降り立つのはやはり新鮮です。美術館へはバス便が意外と充実しています。(休日の昼間は10分に1本。)エンジンを唸らせながら、とても歩けないような超絶の坂を登ること約10分、あたかも熱海を支配するかのような山上の最高のロケーションに美術館は建っていました。これは想像以上の荘厳な門構えです。

入口で購入済のチケット(ぴあを通すと会期中も前売価格で購入可能です。コンビニ端末を操作すれば手数料もかかりません。)を提示し、中へ入るとすぐに見えてきました。MOA美術館でもとりわけ有名な七色に光るエスカレーターです。途中、ホールを一回経由し、計4基のそれを乗り継ぐこと数分、いつの間にか眺めも爽快な本館前にたどり着いていました。まさに絶景です。熱海より広がる相模灘が一望出来ました。

ともかく館内を歩いて感じたのは、黄金の茶室や能楽堂の他、計10にも及ぶ展示室の連なる建物の重厚感と、係の方の親切な対応です。気持ち良く作品を見られる環境としては、この手の施設でも群を抜いているのではないでしょうか。(ただし団体客が多いため静粛とはいきません。)もちろん所蔵品も充実しています。仁清、鍋島から隋や宋、明、それに高麗の中国、朝鮮の陶磁器、また海北友松の「四季山水図屏風」などの名品をじっくり楽しむことが出来ました。(出品リスト)

裏手に廻ると竹林の横に、「光琳屋敷」をはじめとする日本家屋が建ち並んでいます。これは光琳自らが書いたという図面を元に復元された、数寄屋造りの建物です。隣接する茶屋を合わせ、ちょっとしたテーマパーク気分を味わいました。

鑑賞を終えて駅へ戻った後、少し時間が空いたので、市内を散歩してみることにしました。商店街を抜け、昭和ムードにくたびれた市街地を降りると、こじんまりとした砂浜の海岸線が広がっています。駅からは結構距離がありました。

かねてより苦戦の伝えられる熱海ですが、確かにそぞろ歩きするのには街が猥雑な上、車の交通量も多く、温泉地特有ののんびりとした風情はまるでありません。結局、たどり着いたのは「お宮の松」でした。何故かここだけはカメラを片手にした方が多く集っています。

シャッターも目立つ古い町並みも、よく見るといくつか趣ある建物があることが分かります。結局、土産物屋などをひやかしながら、1~2時間近くはウロウロとしていました。

帰りは往路と同じく、小田原まではJRで戻りましたが、その先はもう一つの目当てでもあった、フェルメールブルーに輝く小田急線特急、その名も「青いロマンスカー」に乗りました。このブルーが果たしてフェルメールカラーなのかはともかく、シートからデッキ部分までに至る総木目調の内装、またLEDも用いた間接照明の美しい丸みを帯びた天井など、まさに伝統のロマンスカーの名に恥じない際立った上質感があります。小田原から終点の北千住まで約2時間弱、何かとスローな小田急と、追い越し設備のない千代田線を走るので速達効果はありませんが、都心を通過して千葉方面まで一本で行くのは大変に快適でした。その居住性を鑑みれば特急料金の1070円はかなりお得です。

琳派展の感想は次回に書きたいと思います。

*関連エントリ

「所蔵琳派展 - 装飾美の世界 - 」 MOA美術館

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

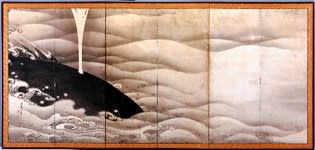

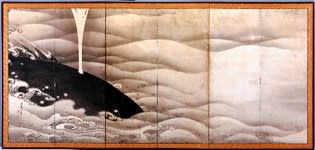

伊藤若冲の「象鯨図屏風」が発見される

若冲が晩年になって描いたとされる水墨の大作「象鯨図屏風」が、このほど北陸の旧家より発見されました。

「白い象と黒い鯨、大胆に描く 伊藤若冲、晩年の屏風」(朝日新聞)

*屏風の写真図版が拡大可能です。

「伊藤若冲の大作「象鯨図屏風」、北陸の旧家で見つかる」(読売新聞)

*河野元昭氏のコメントが付いています。

「若冲、最晩年の大作屏風 北陸の旧家で『象鯨図』発見」(東京新聞)

*辻惟雄氏による鑑定内容の概略が記載されています。

上の発見作を見て思い起こすのは、1928年、大阪美術倶楽部にて3100円という値を付けられて以来、長らく行方不明になっていたという同名の屏風(下図版)です。同作品については「異能の画家 伊藤若冲」(新潮社とんぼの本)の91頁、もしくは「週刊日本の美をめぐる - 脅威のまなざし 伊藤若冲」(小学館ウィークリーブック)の27頁などに記載がありましたが、Web上でもお馴染み、弐代目・青い日記帳の「ゾウとクジラが観たい」で丁寧に紹介されています。図像を見て、その奇抜な構図感に圧倒されたのは私だけではなかったのではないでしょうか。一目見たいと心から思うようなインパクトがありました。

しかしながら見比べると、行方不明作と発見作には細部においてかなりの相違点があります。例えば波(発見作の方が波頭が細かい。)、鯨(行方不明作の造形は抽象的。)、象(発見作には長い尾がついている。)、また丘の植物(行方不明作には植物がない。)などを挙げても、少なくとも同一作とするには無理があると言わざるを得ません。もちろんこの点については当然ながら発見に携わった研究者にも認識されており、上記引用の記事において辻氏は「前作(行方不明作)の評判が良かったのでもう一作描いた(発見作)のではないか。」と述べていました。とても鮮明とは言えない昔の図版と、今世に出て来た実物を比較するのは困難を極めそうですが、二者の関係云々についても今後さらなる研究が必要となりそうです。

(若冲の描いた象。左上から白象群獣図、白象図、下、樹花鳥獣図屏風の部分。)

ちなみに発見作は落款に「米斗翁八十二歳画」と記載されていることから、若冲の最晩年にあたる1795年前後に描かれたものであることが分かっています。その頃の若冲といえば、とうに「動植綵絵」を描き終え、また対決展にも出ていた「仙人掌群鶏図」の制作も完了し、京都深草の石峰寺に隠棲して、石造の「五百羅漢像」を手がけていた時期でした。晩年、近郊の山裾にて比較的侘しい生活を送っていたはずの若冲が、何故にこのような気宇壮大な大作屏風を手がけたのでしょうか。色々と謎めいた部分もまた多くあります。

「異能の画家 伊藤若冲/狩野博幸/新潮社」

「異能の画家 伊藤若冲/狩野博幸/新潮社」

公開は早くとも2009年秋以降になるそうです。まずは実際に見られる日を心待ちにしたいと思います。

「白い象と黒い鯨、大胆に描く 伊藤若冲、晩年の屏風」(朝日新聞)

*屏風の写真図版が拡大可能です。

「伊藤若冲の大作「象鯨図屏風」、北陸の旧家で見つかる」(読売新聞)

*河野元昭氏のコメントが付いています。

「若冲、最晩年の大作屏風 北陸の旧家で『象鯨図』発見」(東京新聞)

*辻惟雄氏による鑑定内容の概略が記載されています。

上の発見作を見て思い起こすのは、1928年、大阪美術倶楽部にて3100円という値を付けられて以来、長らく行方不明になっていたという同名の屏風(下図版)です。同作品については「異能の画家 伊藤若冲」(新潮社とんぼの本)の91頁、もしくは「週刊日本の美をめぐる - 脅威のまなざし 伊藤若冲」(小学館ウィークリーブック)の27頁などに記載がありましたが、Web上でもお馴染み、弐代目・青い日記帳の「ゾウとクジラが観たい」で丁寧に紹介されています。図像を見て、その奇抜な構図感に圧倒されたのは私だけではなかったのではないでしょうか。一目見たいと心から思うようなインパクトがありました。

しかしながら見比べると、行方不明作と発見作には細部においてかなりの相違点があります。例えば波(発見作の方が波頭が細かい。)、鯨(行方不明作の造形は抽象的。)、象(発見作には長い尾がついている。)、また丘の植物(行方不明作には植物がない。)などを挙げても、少なくとも同一作とするには無理があると言わざるを得ません。もちろんこの点については当然ながら発見に携わった研究者にも認識されており、上記引用の記事において辻氏は「前作(行方不明作)の評判が良かったのでもう一作描いた(発見作)のではないか。」と述べていました。とても鮮明とは言えない昔の図版と、今世に出て来た実物を比較するのは困難を極めそうですが、二者の関係云々についても今後さらなる研究が必要となりそうです。

(若冲の描いた象。左上から白象群獣図、白象図、下、樹花鳥獣図屏風の部分。)

ちなみに発見作は落款に「米斗翁八十二歳画」と記載されていることから、若冲の最晩年にあたる1795年前後に描かれたものであることが分かっています。その頃の若冲といえば、とうに「動植綵絵」を描き終え、また対決展にも出ていた「仙人掌群鶏図」の制作も完了し、京都深草の石峰寺に隠棲して、石造の「五百羅漢像」を手がけていた時期でした。晩年、近郊の山裾にて比較的侘しい生活を送っていたはずの若冲が、何故にこのような気宇壮大な大作屏風を手がけたのでしょうか。色々と謎めいた部分もまた多くあります。

「異能の画家 伊藤若冲/狩野博幸/新潮社」

「異能の画家 伊藤若冲/狩野博幸/新潮社」公開は早くとも2009年秋以降になるそうです。まずは実際に見られる日を心待ちにしたいと思います。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )