2022-03-11~13

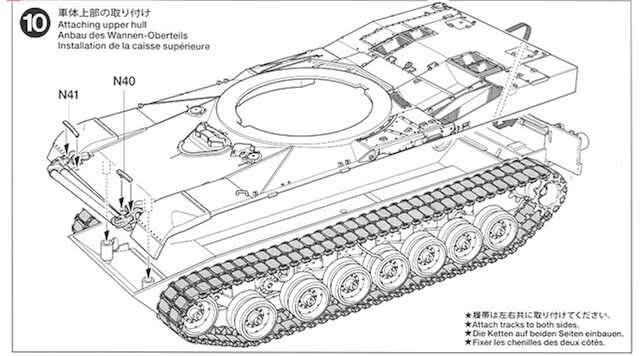

タミヤの1/35 M1A2 SEP エイブラムス TUSKⅡです。

因みにタミヤは1/48、1/35、1/16でM1A2をキット化しています。

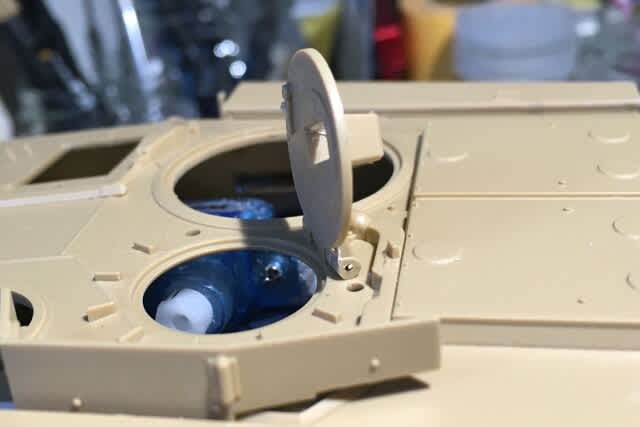

1/16ではディスプレイモデルとRCフルオペ仕様、1/35ではM1A2イラク戦仕様とM1A2 SEP TUSKⅡです。

TUSKは「Tank Urban Survival Kit」の略称で、市街戦など都市環境下での運用に適応させる強化キットが取付きます。

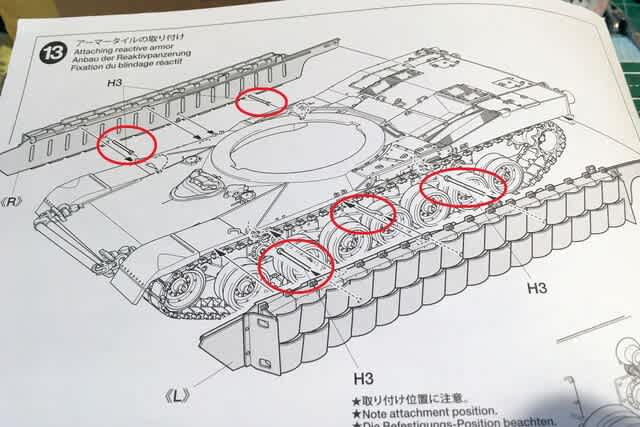

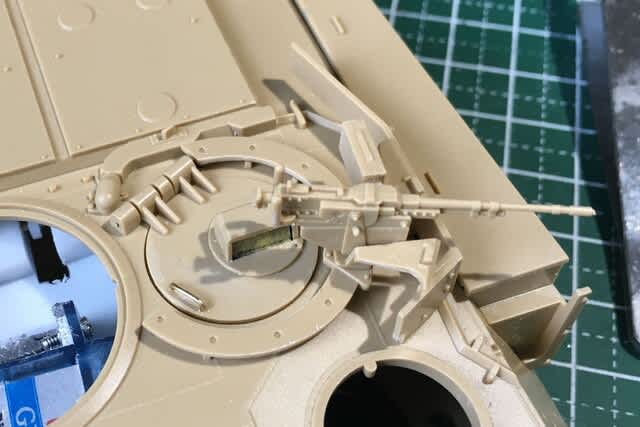

TUSK IIは瓦状の爆発反応装甲を車体側面と砲塔側面に追加装着し、コマンダー用防弾シールドなどが取付けられています。

キットにはボディアーマーを装着し、周囲を警戒するコマンダーとローダーのフィギュアが付いています。

作るのも見るのも楽しそうなキットですが、私にとって残念なのはサスアームがボデーと一体になっている事です。

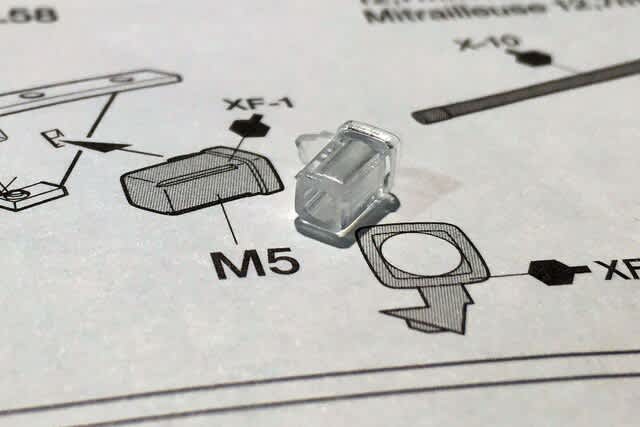

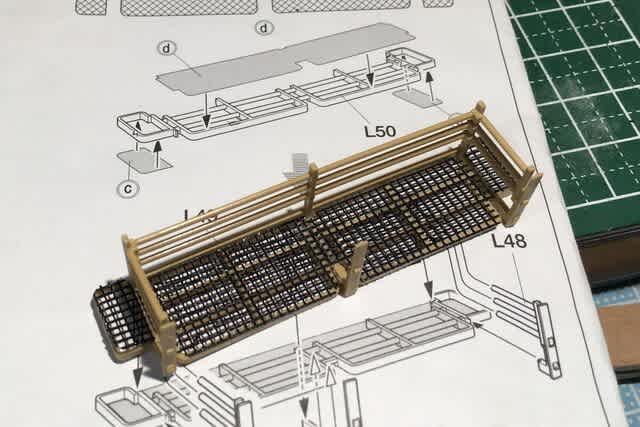

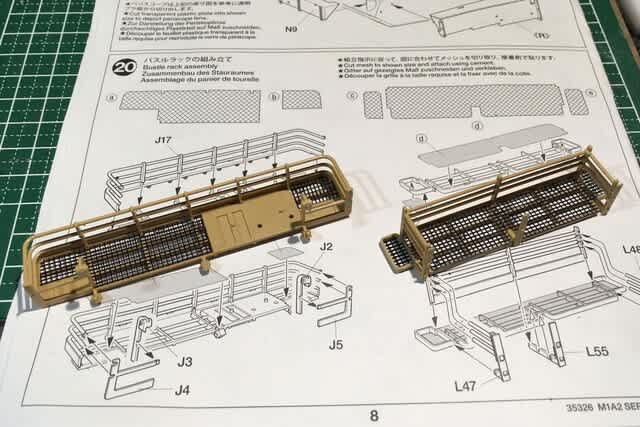

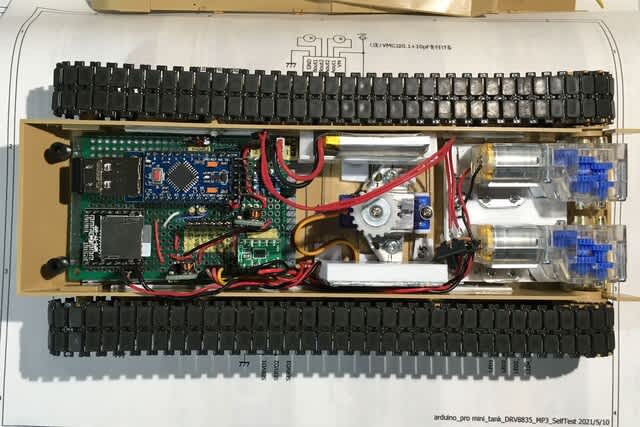

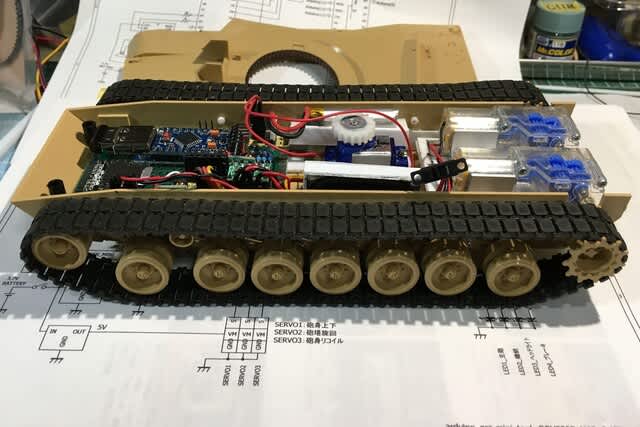

▼パーツの数はそれなりと言うところでしょうか。

▼車両の大きさに対して控えめなデカールです。

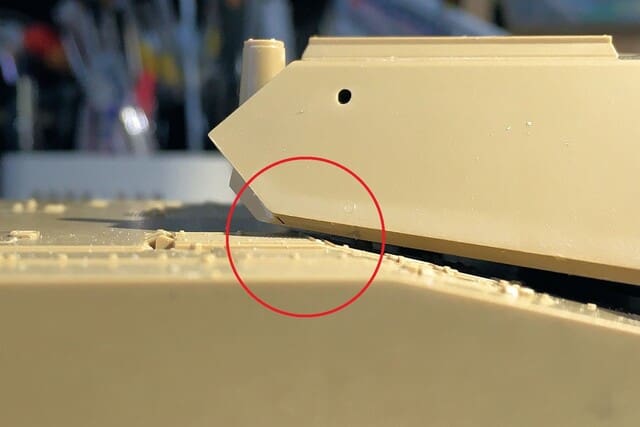

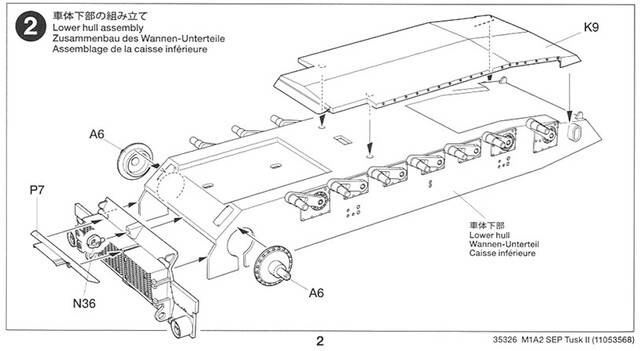

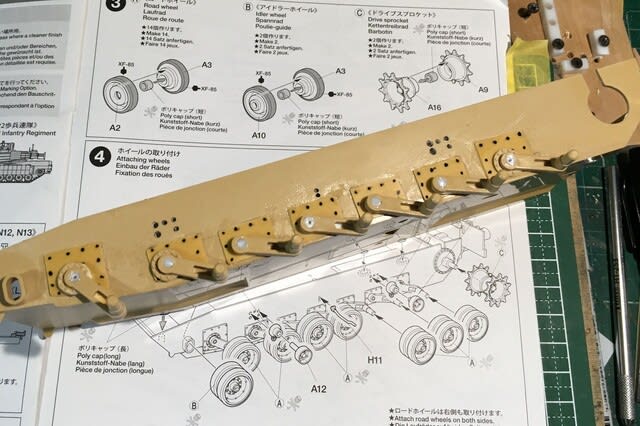

▼先にも記述しましたが、一体成形になったサスアームです。

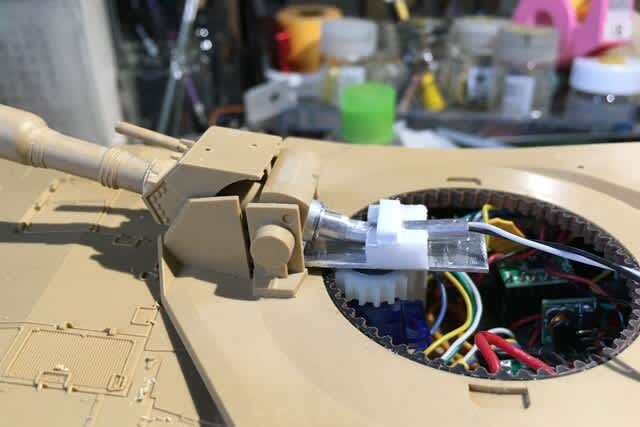

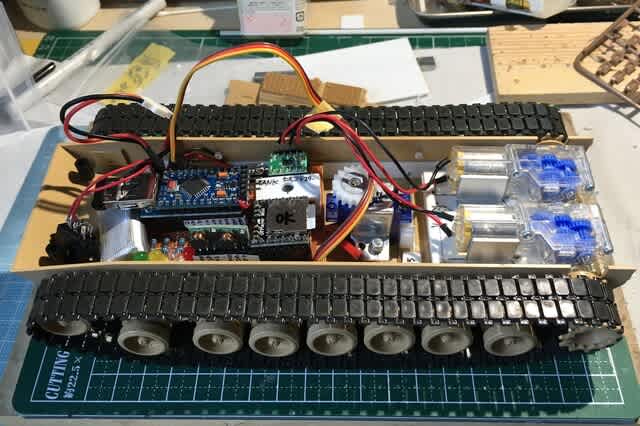

どうなるか行き当たりばったりですが、サスアームの可動化をします。

上手く本体から切り離して利用する事も考えましたが難しそうです。

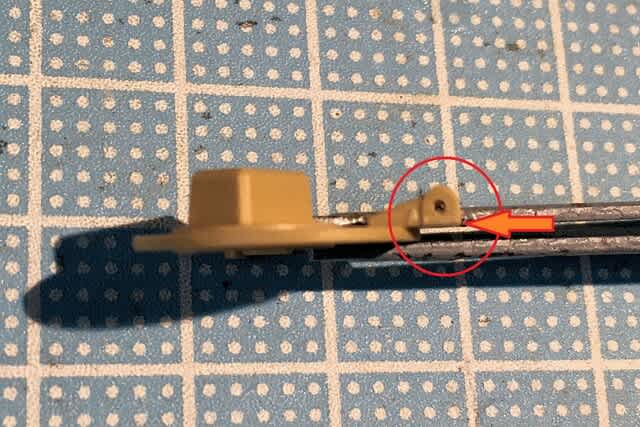

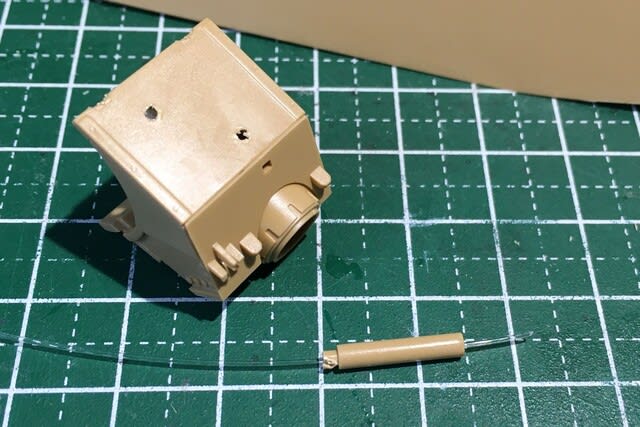

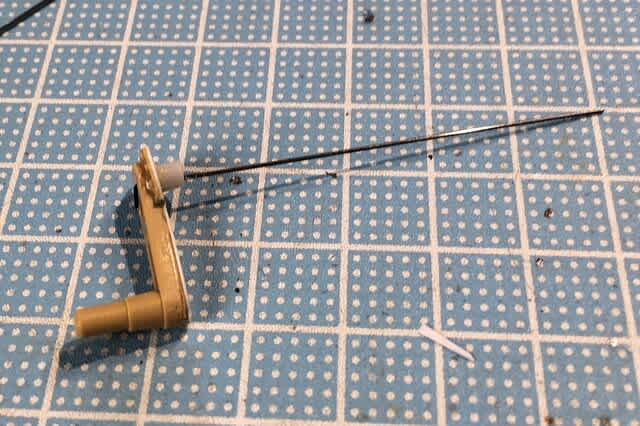

▼そこでプラ板とプラ棒で自前のサスアームを作ります。

先ず試作を一つ作ってみました。

何とか行けそうなので、量産化をします。

2Tプラ板を5mm幅で切り出し、更に20mmの長さで切断します。

予備も含めて16個用意します。

▼量産用簡易治具を作って作業します。

▼スペーサを挿入して、コーナーRを付けてほぼ完成。

▼代替パーツの用意が出来たので、気楽にサスアームを切り離しますが、

再利用する事も考慮して慎重に鋸を入れます。

切断部の修正は必要ですが、何とか切り離せました。

苦労して代替アームを作りましたが、これなら切り取ったアームが利用できそうです。

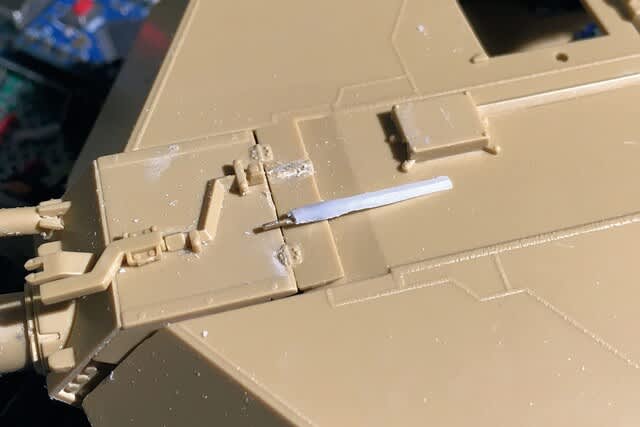

▼最初は慎重に薄刃のハセガワのモデリングソーで切断しましたが、

時間がかかりすぎるのでタミヤの薄刃クラフトのこを使います。

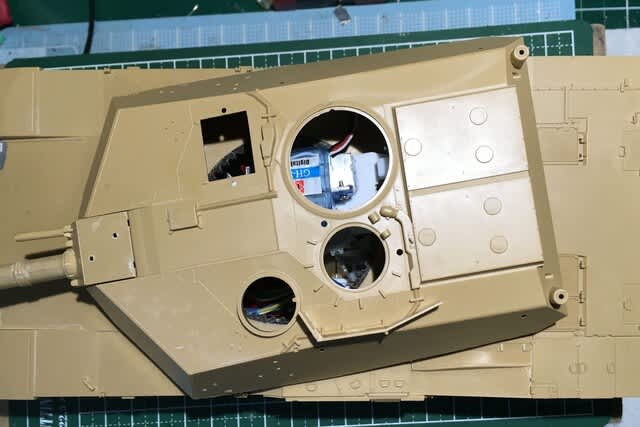

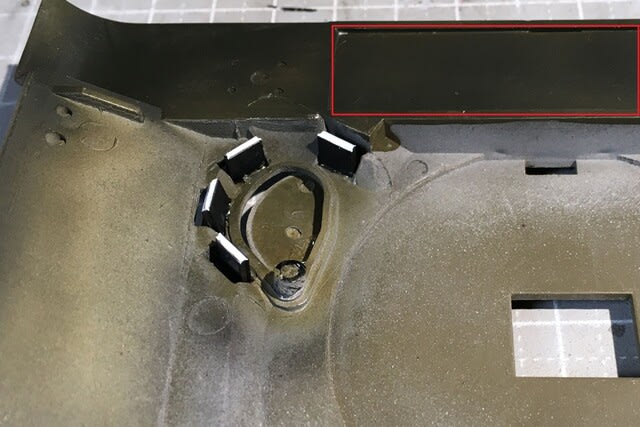

▼片側を7個を切り離しましたが、ボデー側をかなり傷つけてしまいました。

パテと補強板での改修工事が必要ですね。

▼反対側も切り取ります。

切断時に厚さが薄くなってしまったものは、プラシートを貼って修復しました。

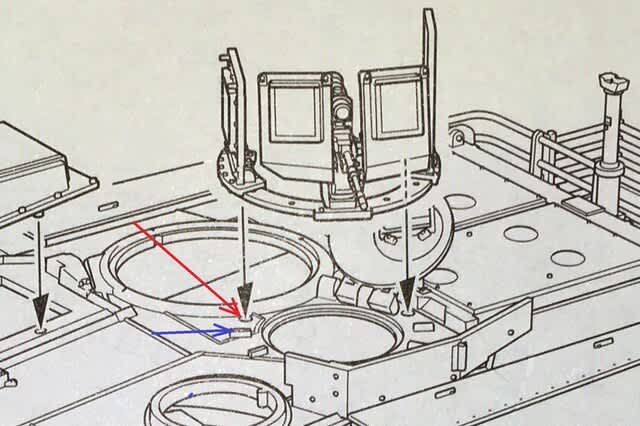

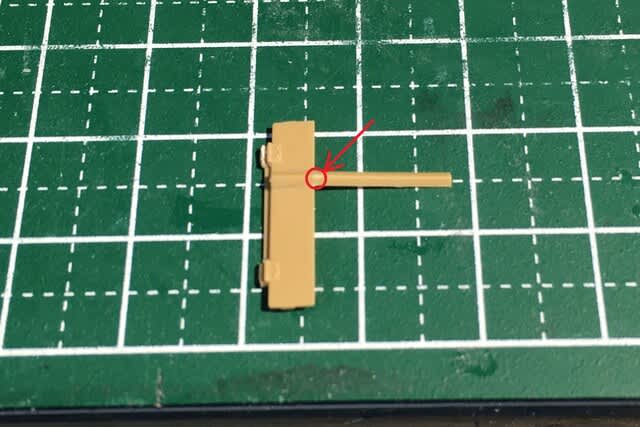

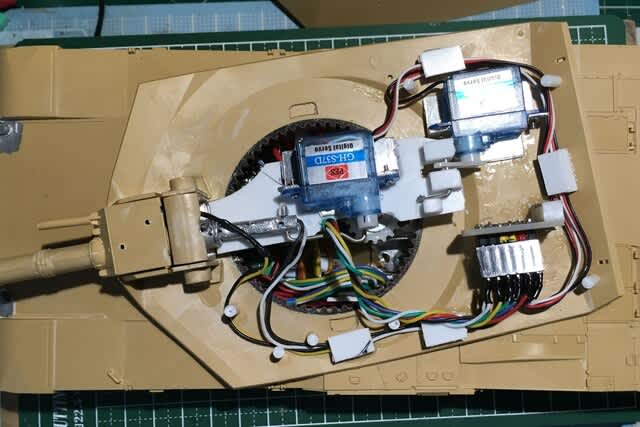

▼うっかりしてサスアームの回転軸を開けておく事を忘れるという大チョンボをしてしまいました。

切断したものをあてがってみたり、先に処理した反対側の穴位置を測定してみたりして穴位置を決めます。

▼アームの位置を確認した事もあり、サスアームの位置が左右で若干ズレている事に気が付きました。

どうもトーションバーの関係で左右オフセットしているようです。

そう言えば、タイガー戦車などは左右でアームの方向を逆にしています。

▼切断で無くしたアーム軸受け部のプレートの代わりに0.5tプラ板を貼ります。

ボルトの再現は大変なので止めておきます。

▼内側に補強のため1.2tプラ板を貼ります。

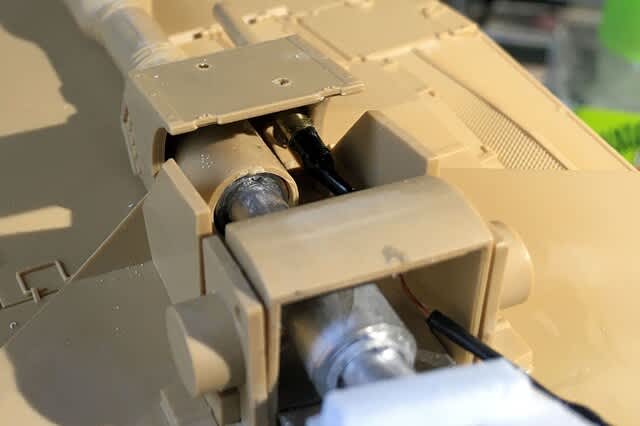

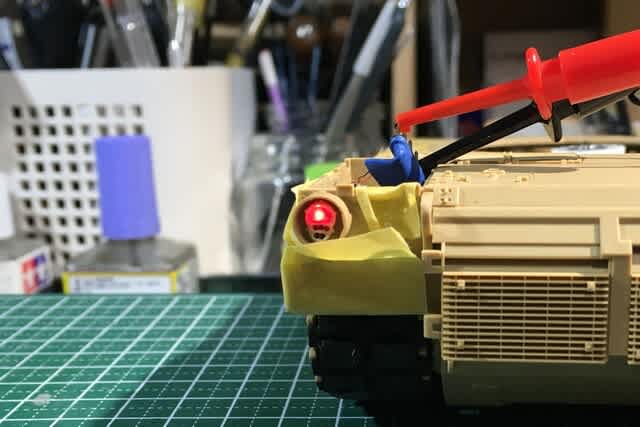

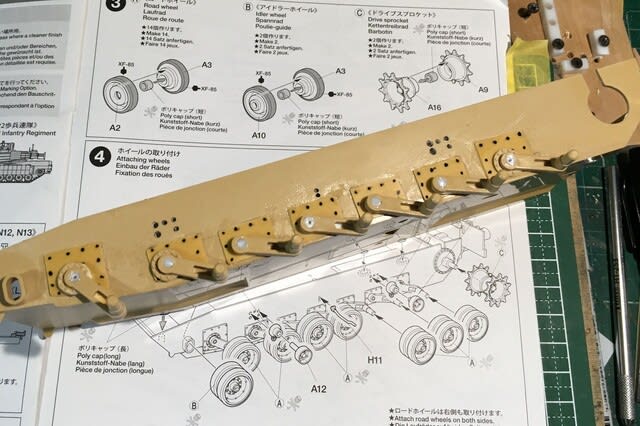

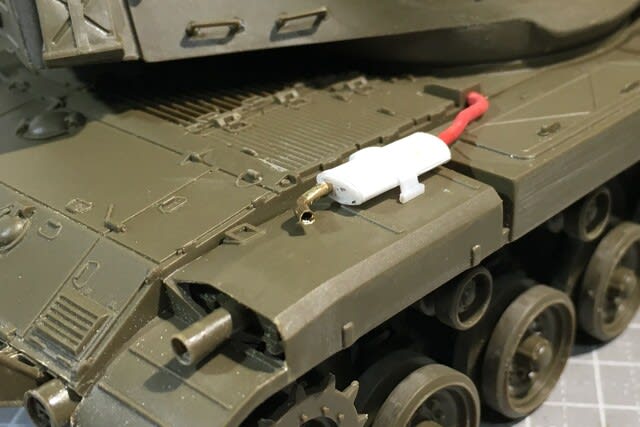

▼サスアームを仮取付けしました。

マジックで描き込んだ黒点は再現していないボルトの代わりです。

▼キングタイガーと並べてみました。

因みに実車サイズは、

車体長:M1A2=7.92m キングタイガー=7.38m

全幅: M1A2=3.66m キングタイガー=3.75m

全高: M1A2=2.37m キングタイガー=3.09m

懸架装置:双方ともトーションバー方式