2018-09-11~15

円形のマスキングを貼るときに、サークルカッターの針の穴をふさいでいなかったので、筆塗りで修正する必要があります。

修正後、OVMパーツの塗装をします。

ショベルなどの金属部はMC212アイアンを筆塗りして、乾いてから綿棒で擦って光沢を出させます。

木部はXF64レッドブラウンにXF57バフを混ぜて筆塗りします。

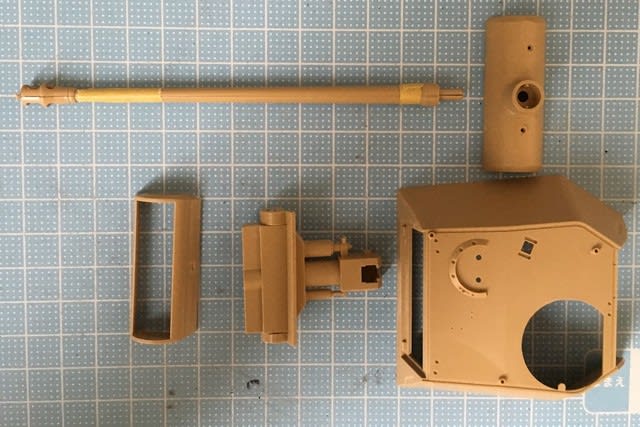

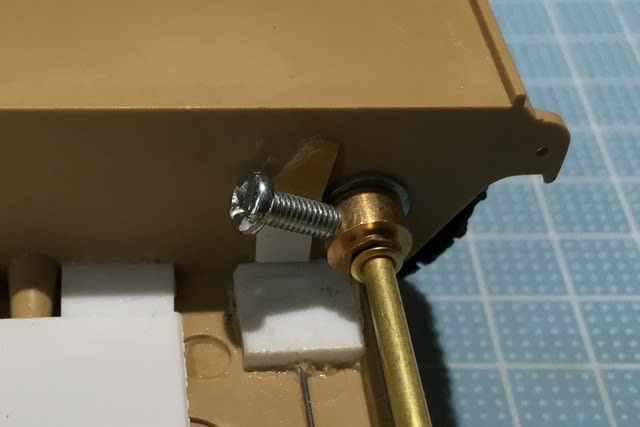

C字形クレビスの固定ピンを真鍮線で再現します。

エンジンルームのハッチの開閉可動改造です。

このハッチは少しでも開いていると砲塔旋回時に引っ掛かりますので、マグネットで固定するようにしました。

ついでにドライバー用ハッチ、無線手用ハッチの開閉可動改造の画像です。

砲塔後部のエスケープハッチはキットそのままで開閉可動します。

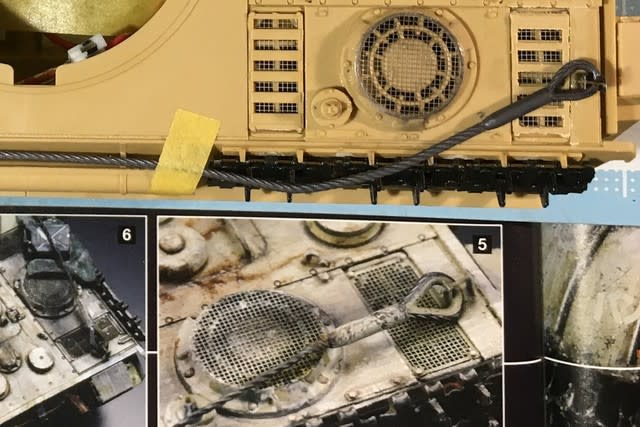

牽引ワイヤケーブルは水糸(太)に取り換えます。

長くして後部でクロスさせて固定させます。

ここで再び動作確認をします。

前進.....!?。

不具合発生です。発進時に片側が一瞬逆転します。

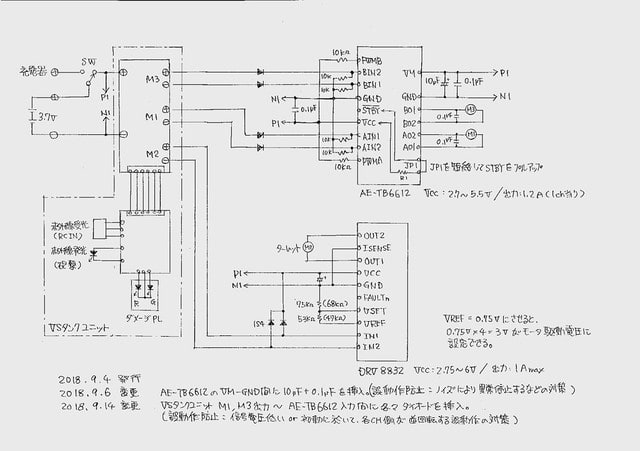

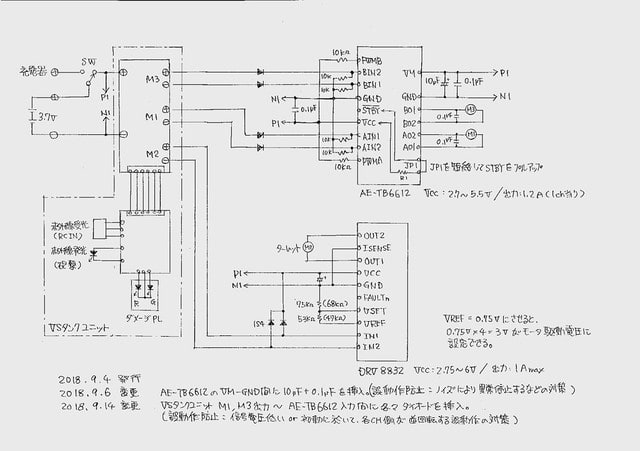

測定器はテスター1個だけなので、不具合の原因がどこにあるかは、原因を想定して確認していくという方法をとります。

部品の故障、回路の問題などいろいろ確認していきます。

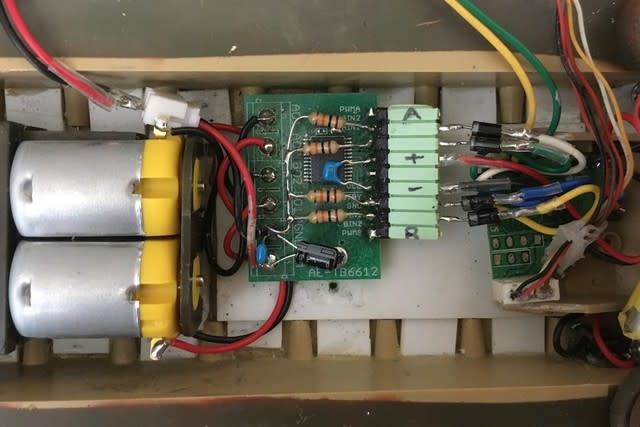

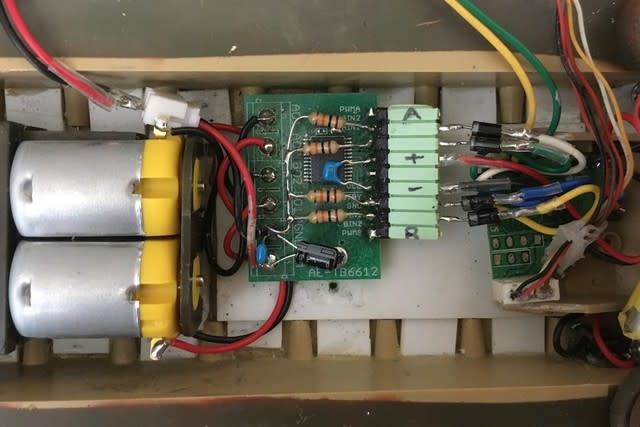

そして、VSタンクユニットのモータ出力をモータドライバに接続しているのをダイオードを介して接続し直します。

改善できました。(ホッ)

GNDに対して電位が振れることが原因とみられます。

モータは発売されたばっかりのタミヤの「低回転型 130モーター」に取り換えました。

スピードは遅くなりますが、消費電力を抑えるのが目的です。

次に、砲塔を回します。

スムーズに回っていません。

同じ箇所で引っ掛かります。

モータ側の回転中心と車体側のホールの中心が若干ズレているのが原因で、砲塔と車体の隙間がズレています。

取り付けを外して、再度中心を確認しながら組み直します。

スムーズに回転する様になりました。

砲塔への電線が引っ掛かり回転できないのは止むを得ません。

彼方此方触ったので、数点のOVMパーツが外れますが、何時もの事です。

アオシマのVSタンクは信地旋回、超信地旋回が出来るのですが、信地旋回はコントローラの操作が難しく上手くできません。

そこで、コントローラの一部を削り込み、容易に操作できるようにしました。

モータドライバの手持ちストックを今回の改良版に改修しました。