佐久間木材の通販サイトで、NCルーターの台板に使う材料を販売しています。

うちの材料が活躍しているシーンを見るのは何よりうれしいです。

特に意外な場所で使われていたり、レアな使い道だったりすると尚更うれしい…

日本全国、さらには世界で活躍して欲しいです!

倉庫内に秘密の部屋ができました。

去年の最終営業日ギリギリに壁ができあがり、あとはコツコツと中身を仕上げていきます。

壁の仕上げに使った素材は、エコモクや@合板で販売している「カラ松薄化粧合板(クリア)」にしました。

「カラ松合板」は国産(北海道産)のラーチ合板です。

ちなみにラーチはロシア産のカラ松です。

節が不規則にあり、その無骨なワイルドさが気に入っています。

通常のラーチ合板は厚9ミリ以上からですが、当店のは厚5.5ミリ。

希少です。

さらに、表面にトップコート紙を貼って仕上げています。

それにより節の見た目の強さが少し和らぎ、板による色味の差が少なくなり、マットな感じになります。

塗装の手間も省けましし、抗菌効果もあるのです。

ちなみに当店では「薄白」もご用意しています。

ドアの断面を隠すために使用される大手を使わず、壁とのつながりがある見た目を優先させました。

さらに、雨の跳ね返りで壁を取り換えなければならなくなる可能性もあるので、貼り返しやすいように下部だけビス止めしてあります。

さて次は内装です。

それほど手を入れるつもりはなく、コンクリートと木材の相性を第一にします。

どんな感じに仕上がるのか、乞うご期待です。

新しいことをやるのって、楽しいですね!

先日、会社で「推し活」の話題が出ました。

「推し活」とは、自分にとってイチオシの人やキャラクター(推し)を応援したり、愛情を注いだりする活動だそうです。

うちの会社は材木屋なので、社員一人一人、あなたの「推し木」は何ですか?という話題でした。

私の好きな木材はたくさんあるので、今回は「好きな立ち木」について考えてみました。

「タブノキ」という常緑の高木を挙げました。

漢字だと「椨の木」と書きます。

公園などでもよく見られ、材としては多岐に利用され、建築、家具、船などに使われる木です。

古くから樹霊信仰の対象とされ、日本各地に巨木が残っており、神社の「鎮守の森」によく大木として育っています。

あれ?そんなにメジャーな木なのに、あまり知られていませんよね。

実は私も、宮脇昭氏の本(「木を植えよ!」「鎮守の森」等)で知りました。

日本に自生する生命力のある逞しい木だそうです。

「タブノキ」という名称もお気に入りです。

日本書紀に登場するほど神事との関連が深く、「霊(たま)が宿る木」を意味する「タマノキ」からという説があります。

実は一年前、「タブノキ株式会社」という会社を設立しました。

逆から読むと「木の豚」になり、「豚と揶揄されるほど木が好きだ」…という趣旨で命名したのです。(意味不明ですね…)

「タブノキ」はご存じなくても、「クスノキ」はご存じのことと思います。

タブノキはクスノキ科で、「イヌグス」とも呼ばれています。

「イヌ」は蔑称で、「クスノキより木材質が劣る」という意味。

「イヌ侍」(=卑怯な武士)とか「イヌ死に」(=無駄な死)とか言いますよね。

そんな感じも私がこの木を好きな一因です。

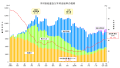

木材自給率が42%になりました。

私がこの業界に入った時が18%だったので、当時から比べると大分よくなりました。

うれしいです。

木材総需要量は8000万立方弱で、ここ10数年横ばい。

ただ、この中にはパルプ・チップ用材も含まれています。

建築用材だけの数字ではありません。

パルプ・チップ用材は2800万立方弱もあり、こちらは圧倒的に輸入量のほうが多く、自給率は17%。

そのため、全体としての42%は結構いい数字だと思います。

建築用材だけの自給率は55%もあるのです。

半分以上が国産材の時代が来ることを入社当時は夢見ていましたが、いつの間にか実現していました。

日々の生活は昨日と変わらないように感じて過ごしていますが、長い年月が経つと大きく変わっていることがあるということを実感した今日この頃です。

パリオリンピックが始まりました。

大会前は全く盛り上がりに欠けていたようですが、始まってみると面白いです。

やっぱりスポーツっていいですね。

さて、東京オリンピックのコンセプトは「コンパクト」だったような記憶がありますが、今回のパリオリンピックは「街全体での開催」がコンセプトなようです。

セーヌ川での開会式や、ヴェルサイユ宮殿での馬術、コンコルド広場でのスケートボードが象徴的です。

パリの街並みと言えば石造りの建物が思い描かれますが、オリンピックに合わせたパリの都市計画の中で、実は木が積極的に使われているそうです。

木はサスティナブルな素材です。

そしてヨーロッパは脱炭素社会を目指した先進国の集まりですね。

なんでも、「France Bois 2024」というプロジェクトがあり、これは「2024年オリンピックに向けてフランスの建築物の木造化を推進しよう」といったものだそうです。

木材業界と連携して包括的な政策として押し進めているようです。

ヨーロッパは石造りの文化だと言われていますが、実は昔は木造の文化がありました。

ところが放牧が盛んになり、木の芽を食べつくして山に木が生えなくなってしまったため、石造りで建築するようになったと言われています。

ヨーロッパの山々って、牧草地が多いですよね。

(ドイツや北欧ではちゃんとした森が残ってますが…。)

ヨーロッパの山に木が生え、街中にも木造の建築物や立ち木が増えていくといいですね。

東京も街中に立ち木が増えると、この暑さも少しは和らぎます。

空き家は解体して立ち木を植える政策を推し進めてほしいです。

うちのビルは15年後に建て替える計画です。

15年後なので随分先の話ですが…

できれば木造ビルにしたいです。

その頃には今よりも技術が進歩しているでしょうから、今考えるのは早すぎますね。

先日新宿を車で走っていたら、写真のビルを発見。

ビックリして車の中から写真を撮りました。

合板のような木の板が、壁にペタペタ貼られています。

個性的で目につきます。

どうしちゃったのっていうくらい、まるで後から思いついたように貼ったっぽい。

どうやって位置を決めたのでしょうか?

大小様々だし、縦目横目も変えてあるし…

今度、車じゃないときにじっくり見に行きたいです。

できればオーナーに話を聞きたい…

御幣って何でしょうか?

何て読むのでしょうか?

これ、「ごへい」とか「みてぐら」と読み、神祭用具の一つです。

鳥越神社では「おんべ」と呼ばれています。

「幣」は貴重品という意味だそうです。

写真のように先端に切れ込みが入っていて、そこに段々に切った白色の紙を挟みます。(昔は紙ではなく木綿だったそうです。)

神前に供えたり、お祓いをしたりするときに用います。

お祭りでは御幣を上下に振りながら歩き、御魂の入った神輿の道しるべに使います。

今年、町会用の御幣を大小一つずつ新調しました。(紙は毎年新調されます。)

大人神輿用と子供神輿用です。

桧の四方無節ですね。

桧なのであまり重たくはないのですが、鳥越神社の本社神輿用はサイズが大きいので、振るのが大変…。

今回はご近所の神具屋さんで購入しましたが、結構単純な作りなので自作できそう。

次回必要になったら自分で作ってみようと思います。

ちなみに、大阪に御幣島という地名があり、「みてじま」というそうです。

写真を見て何だか分かった方、神輿好きですね。

神輿は肩で担ぎます。

ただ、担ぐ人々の身長はいろいろ。

男の人も女の人も一緒に担ぎます。

180センチの人も160センチの人も居ます。

そんないろんな人が同時に担ぐとき、180センチの人が多数いると、160センチの人は担ぎ棒と自分の肩の間に隙間が空きます。

担いでいるというよりは、ぶら下がっている感じになります。

そんなときに役立つのがこの「肩当て木」です。

これを自分の肩の上に載せ、担ぎ棒とサンドイッチすると隙間が埋まるのです。

「枕(まくら)」とか「下駄(げた)」なんて呼称もあるようです。

数年前から売られるようになりましたが、これは当社オリジナル。

コルク製で、今のところうちでしか買えません。

コルクなので軽いのですが、いわゆる普通のコルクではありません。

圧縮しているのでちょっと硬め。

なのでポロポロ崩れる心配もありません。

さらに程よく滑りにくいので、担ぎやすいです。

お値段は税込み¥5,000。

当店でのみ販売しているのでこのお値段でご提供できます。

お問合せは左のブックマークにあるホームページからどうぞ。

ずっと行きたかった善光寺にやっと行けました。

素晴らしかったです。

山々に囲まれ、豊かな自然のエネルギーに満ています。

たくさんの参拝者がいましたが、大自然の中で空が広いせいか、騒々しさがありません。

なぜこんな場所に1400年も前に当時は恐らく日本最大の建造物が建ったのでしょうか?

不思議です。

しかも、13回も焼失していて、現在の建物は1700年の建立だそうです。

絶対秘仏で日本最古と言われる御仏を祀っています。

ん~、魅力的です。

行ってから知ったのですが、善光寺とは本田善光(よしみつ)が御仏を拾って祀ったのが始まりなので、善光寺という名がついているそうです。

本堂の真ん中に本田善光が祀られ、左側に御仏が祀っています。

特定の宗派に属さない無宗派の寺なのだそうです。

宿坊に泊まり、「お朝事(あさじ)」(早朝参拝)で清らかな気持ちになりました。

待ちに待ったパネルソーがようやく設置されました。

今まで、ずっと欲しかったのですが、東京の倉庫はスペースがあまり大きくないので、なかば諦めていました。

パネルソーって、高さはあるけど平面的にはそれほど場所を取られないように見えますが、意外とかさばるのです…。

東京23区内でパネルソーがある材木屋は数少ないと思います。

ここ数年、倉庫の在庫を見直し、空間を工夫して利用することで何とか場所を確保できました。

動力の電気を引き延ばす工事をし、天井照明の位置を移動し、準備完了。

これでスペースの問題は解決できました。

あと、いままでカットを依頼していた外注先にご理解いただいたのも大きい要因です。

仕事に対する責任感と真摯な対応、プロとしてのしっかりした技術のある尊敬する職人さんです。

数年先を考え、技術の伝承を快く承諾していただきました。

機種の選定や業者の紹介までしていただき、有難いことです。

4月3日、パネルソーを愛知県からご高齢の社長が自らトラックを運転して搬入していただきました。

倉庫は天井高があるのでユニック車を使って比較的楽に搬入できたのですが、「かねのて」を出すのに微調整を繰り返し、結局丸一日かかりました。

いろんな人に支えられて今の事業を続けられていることを実感した記念すべき一日でした。

さあ、これから技術を身につけて今までできなかったサービスで喜んでもらおうと思います。

楽しい仕事が増えそうです。