サディスト小池のリバウンドなんちゃらをぶっ飛ばせ!! ということで、今回は近場、埼玉県秩父市に行ってきました。

平日は、環八が混むので、ストレス軽減と時間節約を狙って、八王子ICから圏央道で向かいます。

青梅ICでおりて、西武池袋線・高麗川と並走する国道299号を使って、正丸峠を越えていきます。

もう目的地も近かったのですが、2時間近く走ってきたので、道の駅「果樹公園 あしがくぼ」で休憩します。

イチゴとか野菜とか、おいしそうだったのですが、保存がきかないので諦めました。

お決まりの可愛い燕の子を見ながら、目的地へ出発です。

今日の第一目的地「見晴らしの丘」に到着。隣接する芝桜で有名な羊山公園は前に来たことがあるのでスルーしました。でも、まさに今、芝桜の最盛期なのにお客さんがあんまりいなかった様子なのにはびっくりしました。誘導員さんが手持無沙汰そうでした。

埼玉県知事(全国で唯一ワクチン検査パッケージを実施している)もサイテーだからな。結局自分が損こいているんだから馬鹿ですね。

秩父のシンボル武甲山がすごく近くに見えます。

秩父盆地が一望できる名前の通り見晴らしのいい公園です。朝早く来れば雲海が見られるそうです。

上武鉄道会社(秩父鉄道)を設立した、初代社長の柿原萬蔵(かきはらまんぞう)の銅像が秩父市街を見つめています。

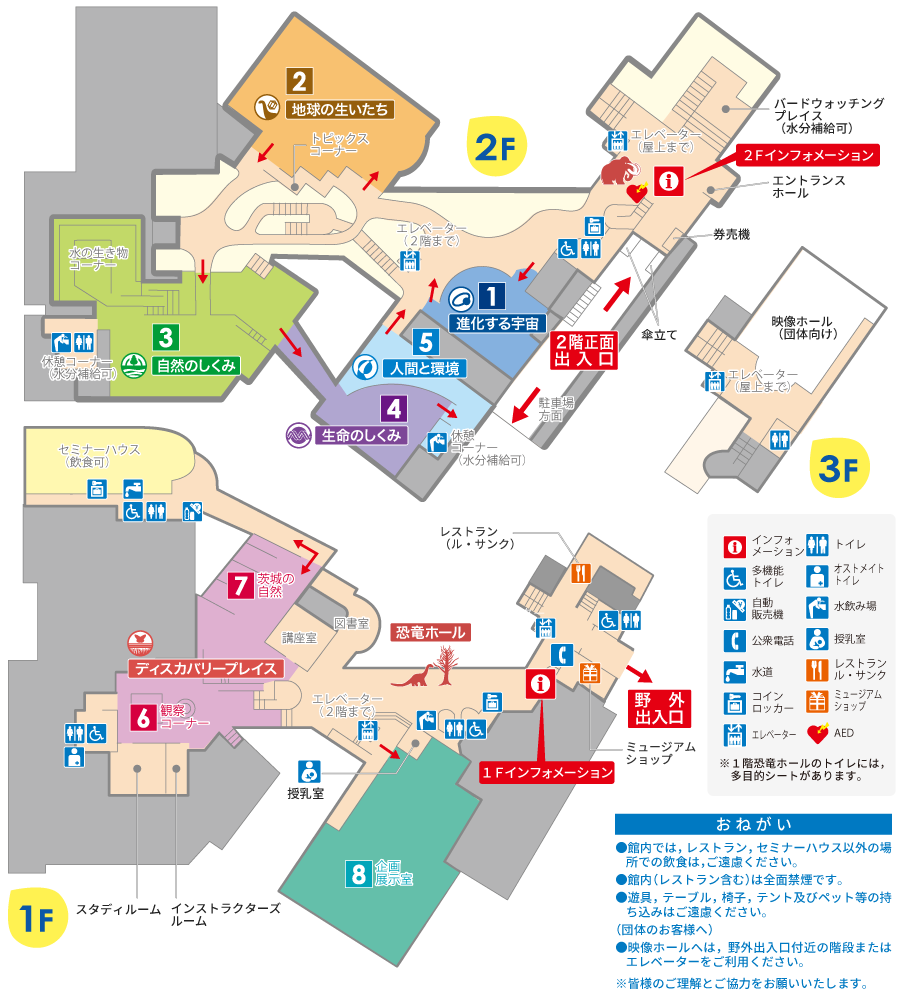

さて、次は、広大な敷地(375ha)の「秩父ミューズパーク」へ向かいます。公園の名称は、ギリシャ神話の人間の知的活動(学問と芸術)を司る9人の女神の総称『ミューズ(Muse)』にあやかり名付けたものだそうです。

残念ながら、桜には遅く、躑躅には早い?のか、あまり見るものがありませんでした。売りだと思っていたチューリップの花壇がしょぼかった。

持参したお弁当を食べます。今回はおにぎりではなく、手間をかけた太巻きとお稲荷さんです。

とにかく敷地が広大なので、どこに見るものがあるのか探すのも一苦労。案内板が少なくて不親切な施設です。

盛りを過ぎた水仙広場を見て、早々に次の目的地に移動します。

金運アップのパワースポットと言われている「聖神社」へ。

「お金に不自由しない」と伝えられる銭神様が祀られているそうで、「和同開珎」関連のお守りが数種類、無人スタンドになっています。さすが、ここでお金を納めず拝借したら、一生貧乏で暮らしそうですからね。

岸田アホ首相のグレートリセットや世界大恐慌が来そうですから、その中にあっても安泰にくらせるよう、念入りにお祈りしました。

ここから、徒歩で「和銅採掘露天掘跡」へ向かいます。

すごい急坂を上ります。

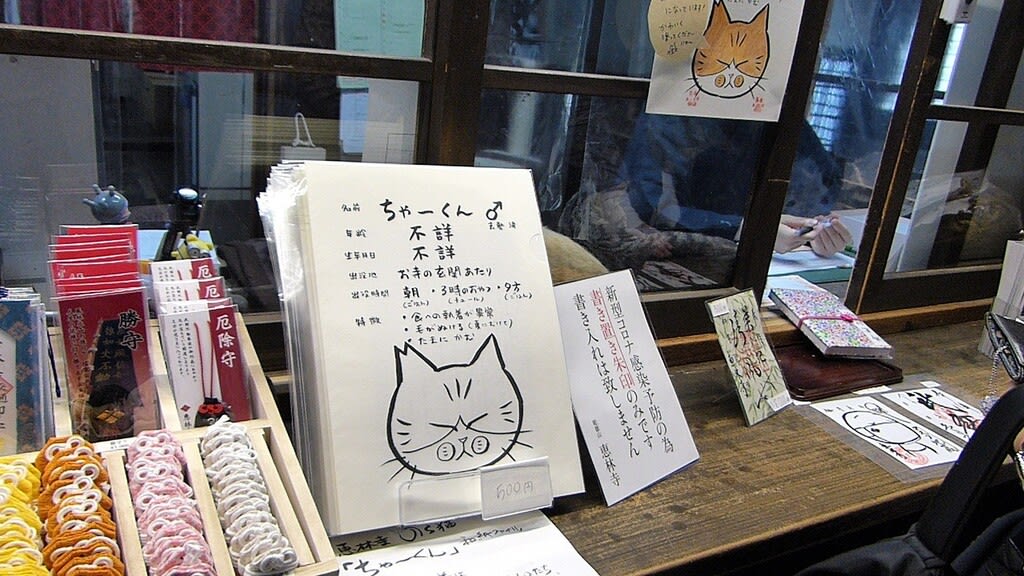

第一野良猫発見。

むっちゃ人懐こく迎えてくれました。

この子は、ひっくり返るたびに「あ~ぁ」って言う、面白い猫でした。

ここからさらに山道を分け入ると、露天掘跡につきます。

和銅採掘露天掘跡は、地殻変動によって露出した自然銅が発見され採集されたところだそうです。西暦708年、武蔵国秩父郡から銅が献上され、これを喜んだ朝廷は年号を「和銅」と改元し、日本最初の貨幣「和同開珎」を発行したとのこと。

和同開珎(わどうかいほう、わどうかいちん)は、同じ字だというのを初めて知りました。「珎」は「寳」の異体字説と「珎」は「珍」の異体字説とが対立しているそうで、現在は「わどうかいちん」が有力とか。

さらに、すごい急な道を山の中腹まで登ると、断層面をえぐる和銅の採掘溝を覗くことができます。

ということで、本日の日程は終了し、宿に向かいます。

「ホテル 美やま」。昔ながらのホテルですが、中は立派できれいでした。

結構早めにつきました。近場はやっぱり楽ですね。アロマオイルの癒し効果で迎えてくれました。

部屋の下を横瀬川(荒川水系の河川)が流れていて景色もいいです。

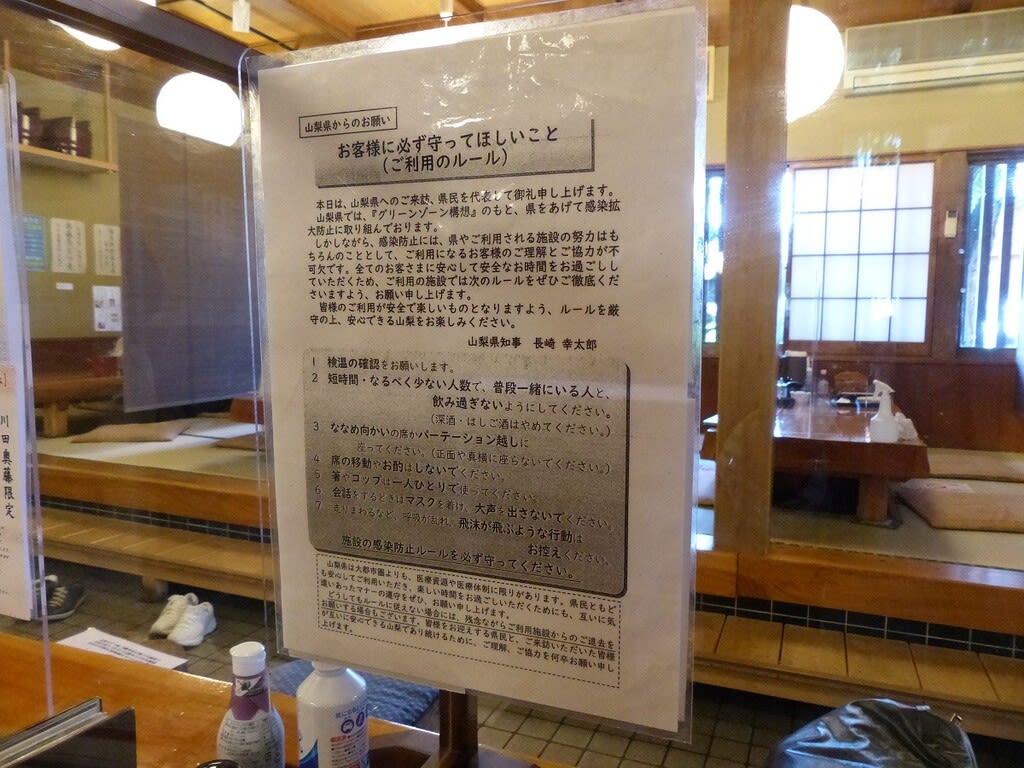

夕食は食堂で。子供連れが一組もいなくて落ち着けました。平日なのに満室の人気宿です。

食事は昔ながらの旅館のメニュー。これが胃にもたれなくていいんです。

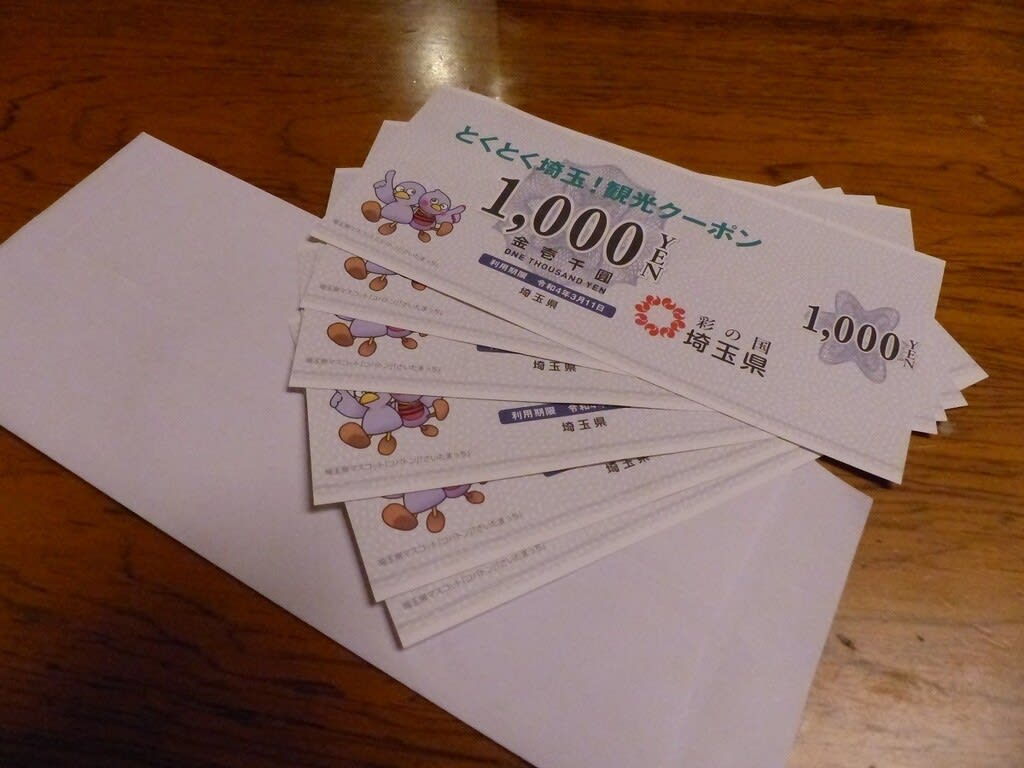

食事後に、「とくとく埼玉 - 観光応援キャンペーン」のクーポンを2人で6,000円分もらいました。みやげやホテルの飲み物に使えます。すごく得した気分でしたが、ほかの泊り客に聞いたら、県民割を利用して1人5,000円も補助がでているんですよね。小池の野郎、こんなとこまで都民をいじめやがって、地獄に落ちろ!!

湾岸幕張PA

湾岸幕張PA

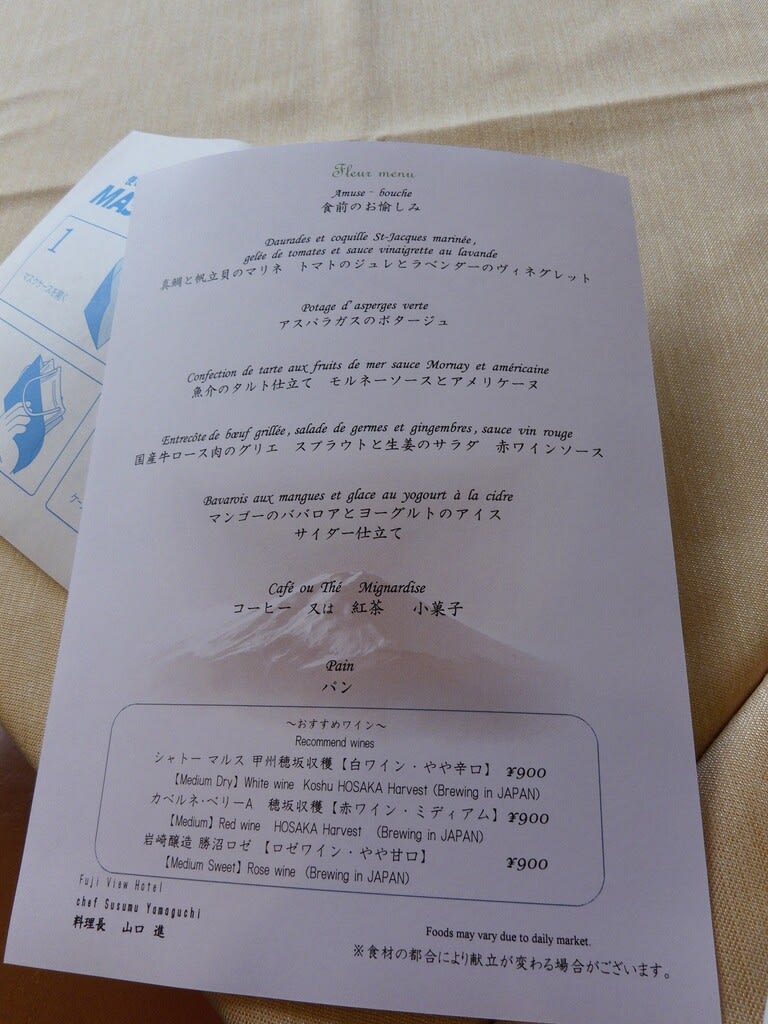

開業当時の富士ビューホテル

開業当時の富士ビューホテル

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0e561d2e.5a3037cf.0e561d2f.a7c612a5/?me_id=1213310&item_id=20307754&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0647%2F9784888500647.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)