『日々是好日? 骨董品をめぐって今日も事件が…。

いつも開店休業状態の下北沢の骨董屋・雅蘭堂。でも人々の思いのこもった「モノ」をめぐって事件が起きれば、雅蘭堂主人は名探偵となって謎を解決! 傑作ミステリ連作短編集。』

こんどは「

狐闇」などにも出てくる雅蘭堂の店主・越名集治を主人公にした連作である。ほのぼの暖かく楽しんだ。

陶子がちらっと出てくるかと思ったけど、出てこなかった。なんか肩すかしのような気がしてしまって、次作を期待してしまうのは北森の術にはまったかな。

北森鴻は女性の主人公はエキセントリックなキャラが立った人間を描くのに、男性の主人公はほのぼの暖かい人になるのが面白い。

巻末解説の木田元氏(哲学者らしい)の言。そのまま引用させていただくと

「相性というものは、確かにある。恋人どうしでも夫婦でも同性の友人間でも、相性のよしあしはある。どこがどうだからとうまく説明はできないが、なんとなく相性がいいということはあるものだ。

ミステリ作家と読者のあいだにも、明らかに相性のよしあしがある。七十年近くミステリを読んできての実感である。相性がわるいと、どれほど評判の名作でもうまくとっつけない。とっつけたとしても途中で放り出してしまう。読めばそれぞれ面白いと思うが、ほかの作品まで探し出してきて読もうという気にならないというのは、少し相性のいい作家。本当に相性がいいと、一つ読んだが最後、どうしてもほかの作品が読みたくなり、探しまわって、結局全部読みつくしてしまう。新作が出れば、飛びつくようにして読む。さすがにそんな作家はめったにいない。(後略)」

もちろん、その後に相性のいい作家として北森鴻の名前が続くのであるが、これは至言だと思う。人間に対しても、本に対しても・・・。

わが家では私に続いて長男がはまってしまった。めったにフィクションは読まないのに、である。未読の方はお試しあれ。

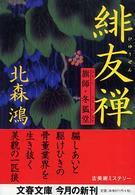

↓は単行本の装丁。同じ本とは思えないね~(笑)ここまで変えるのもめずらしいかも。