今回はハンググライダーが旋回中に速度を落としていくと、バンクが深くなっていくという摩訶不思議な現象のお話…。

これ、意外に気がついてない方が多いんじゃないでしょうか?

これは是非試しにやってみてください。

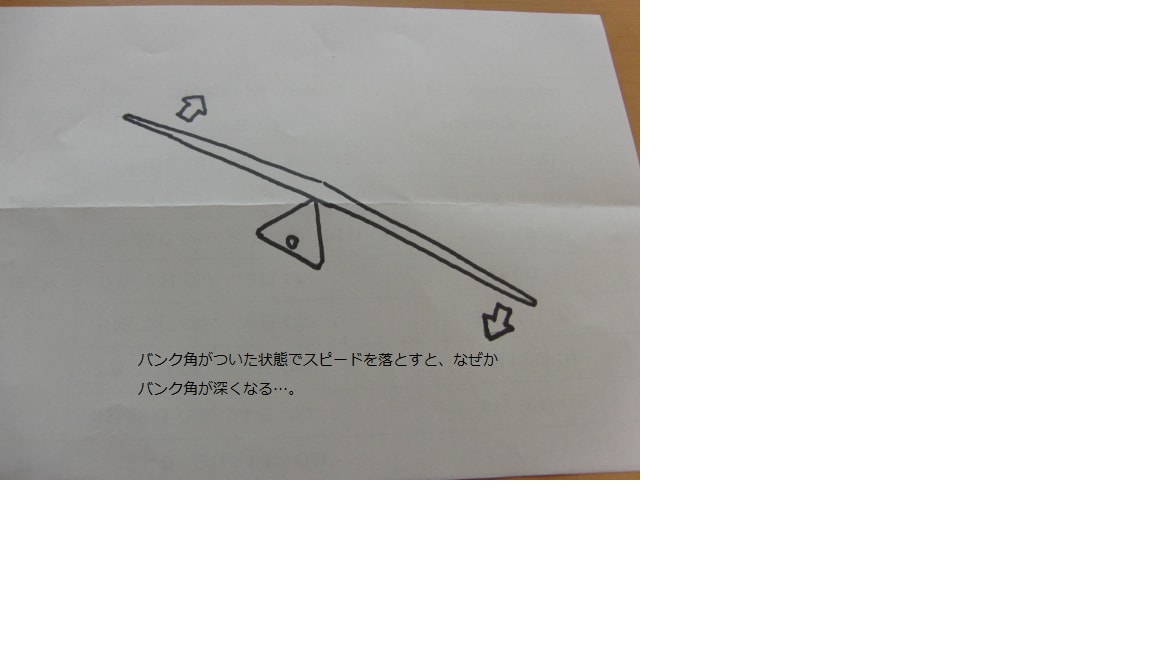

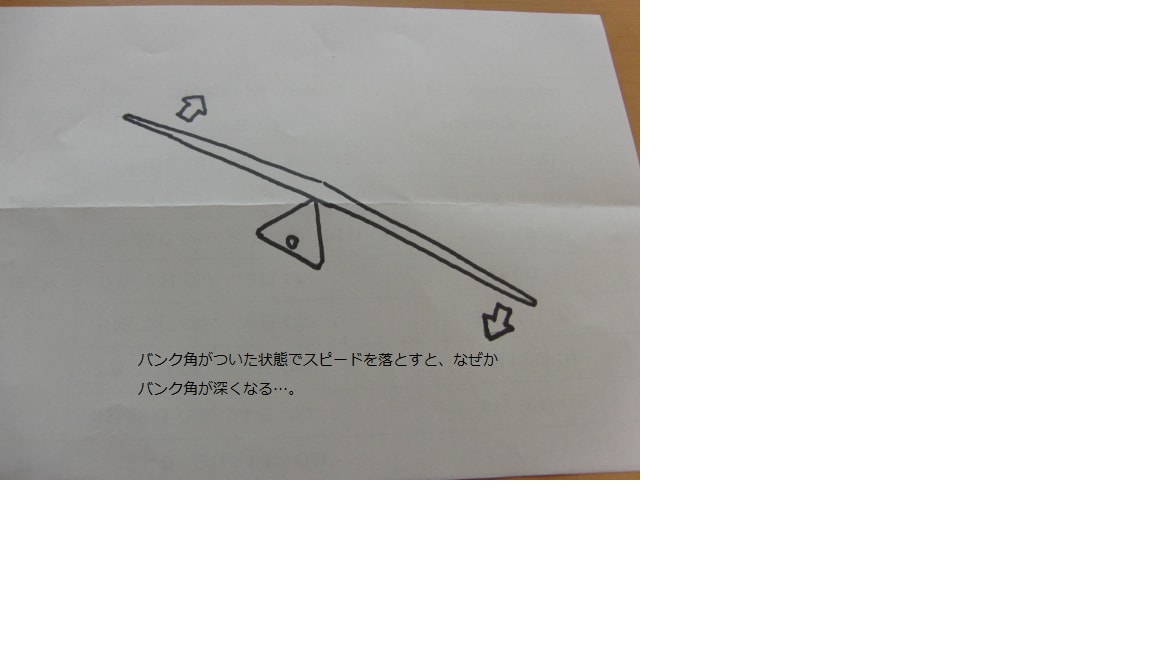

先ずハンググライダーを旋回にいれます。

そして、片手だけベースバーの中心に手を添えてゆっくりと押し出してみて下さい。

ハンググライダーはどんどんバンクを深めながらスパイラル降下に入っていく筈です。

この動き…。

今までの理論だとどうしても説明できなかったのですが…。

例によって、この不思議なハンググライダーの動きも新説「ビロー失速説」で、やはり説明することが出来るんです!

(余談ですが、この特性を利用するとハンググライダーの低速のとられ{VGオフ時に限る}を正確に判断することができます。バンクが深くなっていくのはベースバーを引いて速度を増せば止まります。この特性を活用し、左右で同じバンク角にて何キロのスピードでバンク角が深くなるのが止まり安定して旋回するかを比較するのです。とられる方のスピードが必ず速くなります。)

この操作について、一般の飛行機で同じことをやったらどうなるかについて説明します。

まず飛行機にバンク角を与えます。

そして、エレベーターを引き速度を落とします。

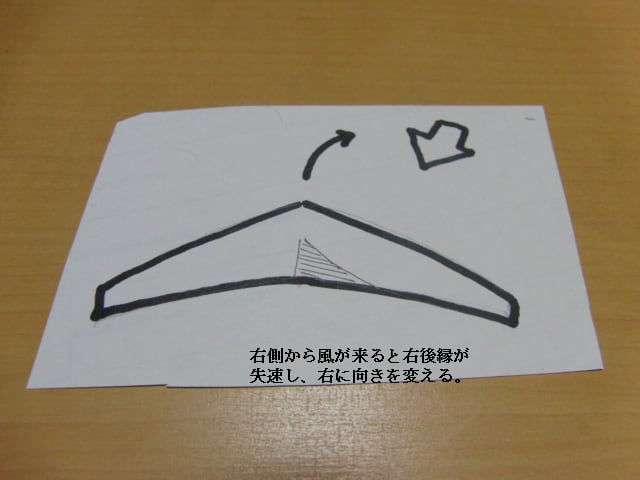

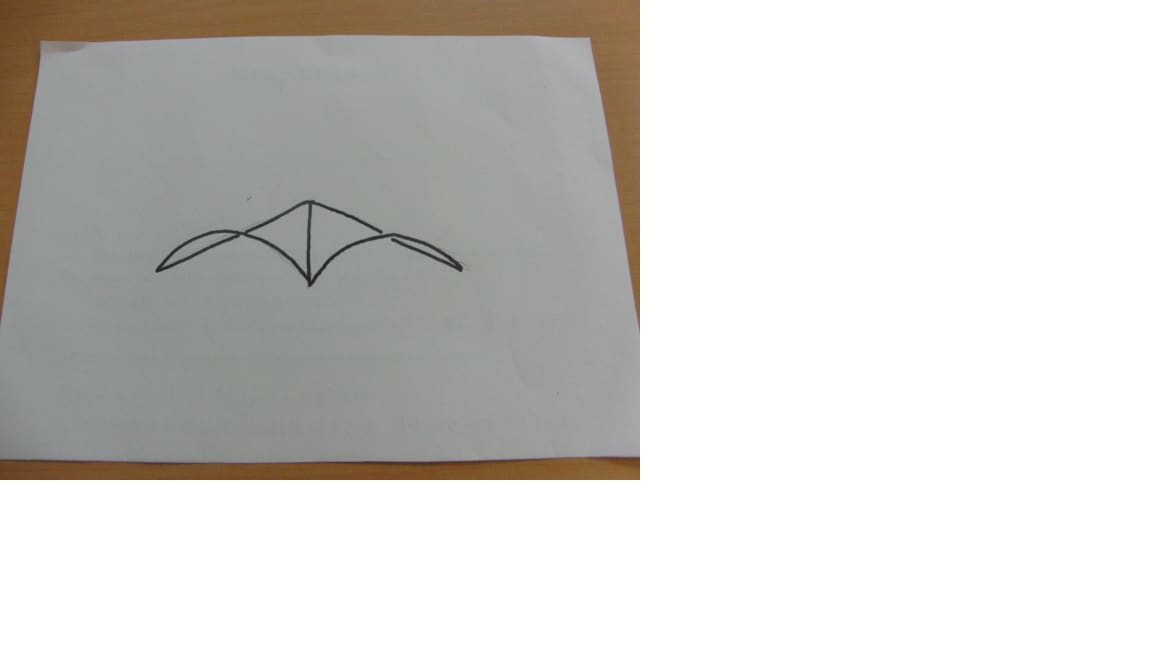

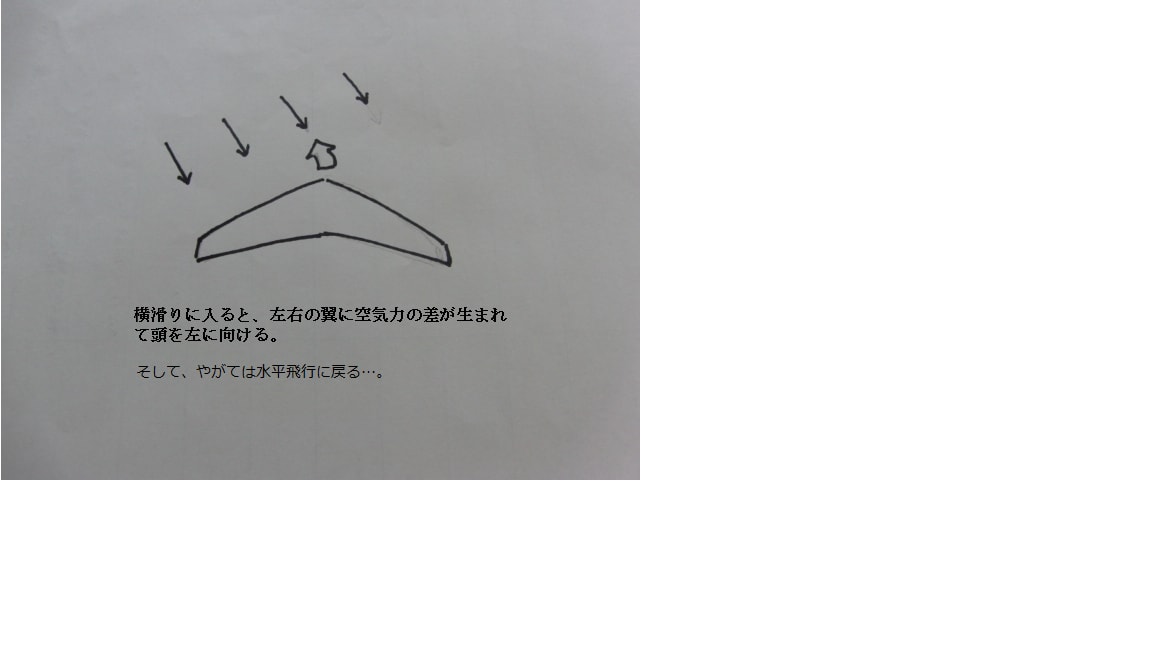

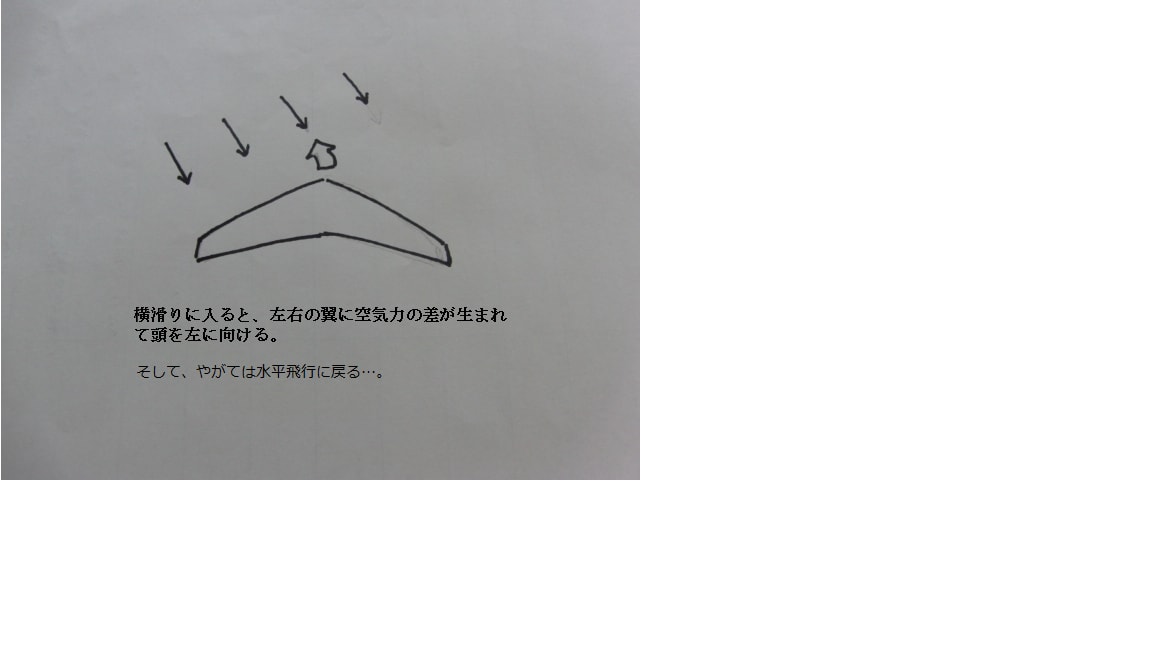

すると、飛行機は速度不足により前を向いたまま横滑りに入ります。そして、横滑りにより偏向した風が垂直尾翼と上反角のついた翼にあたり、ゆっくりと機首を横滑りした方に向けながらやがて水平飛行に戻ります。

これはハンググライダーに似た形の無尾翼機でもまったく同じ動きになり、横滑りが起こった時点で後退角のある翼に左右不均等に風が当たることにより機首の向きを変え、やがては水平飛行に戻ってしまいます。

いわゆる「風見鶏効果」ですね!(苦しまぎれの旋回理論 その2を参照ください。)

ではなぜハンググライダーはそのような動きを取らずにバンク角がどんどん深くなってしまうのでしょうか?

一般の飛行機やハンググライダーに形が似た無尾翼機ですらこのような動きがみられないのです…。

この摩訶不思議なハンググライダーの特性について…。

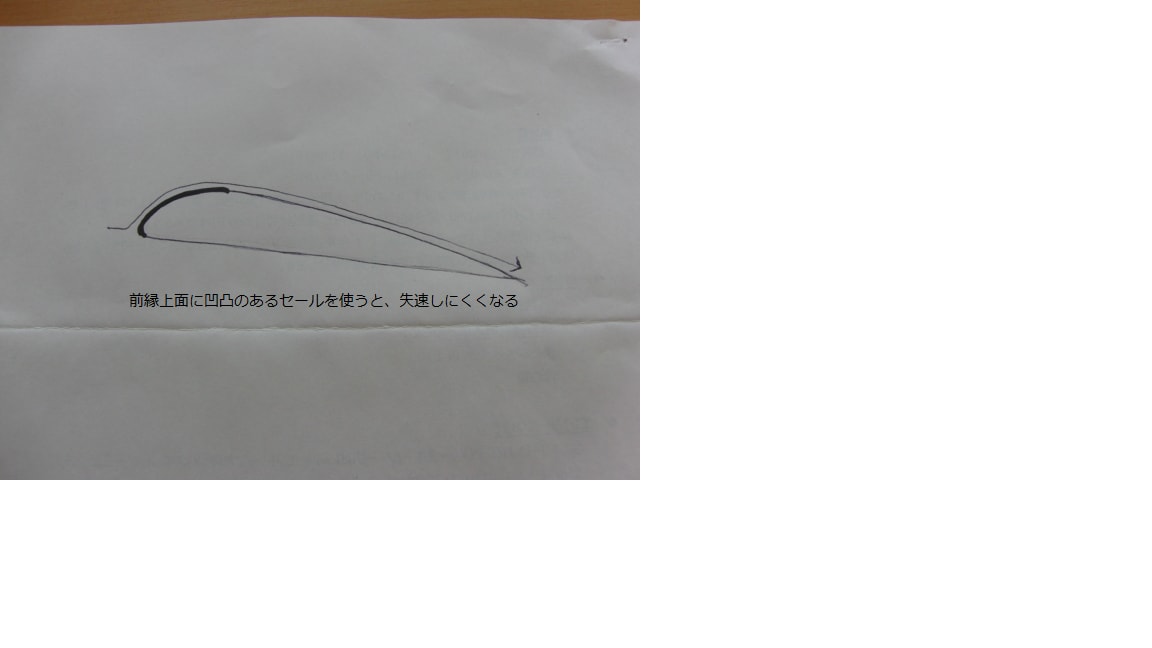

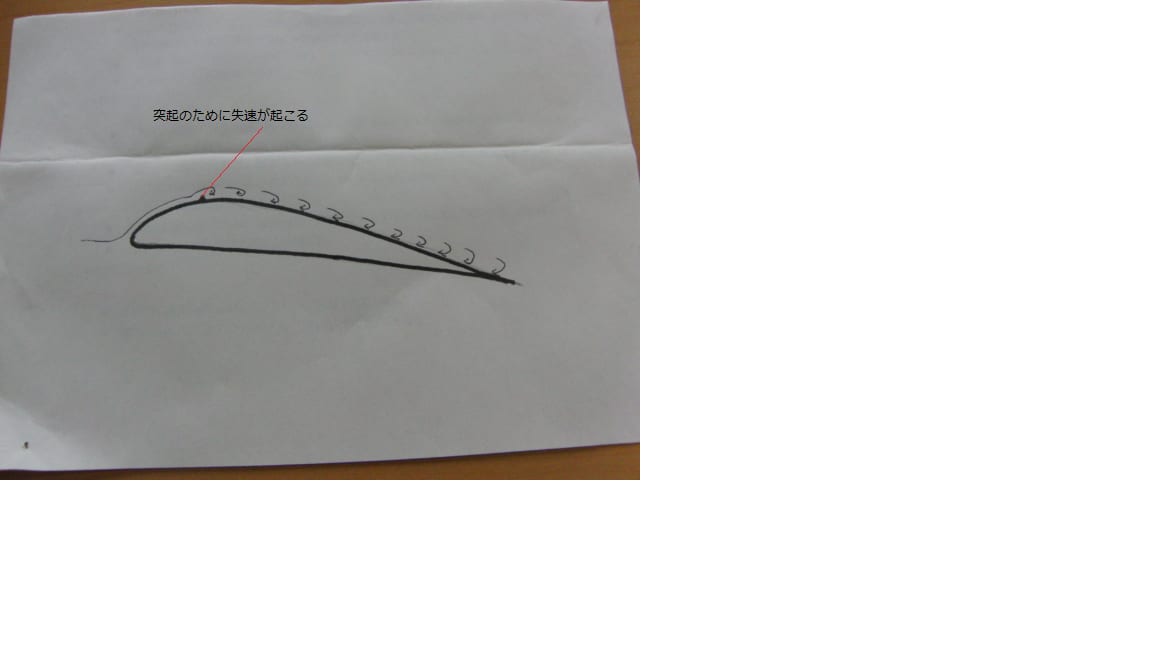

まず「ビロー失速説」で、旋回したい方の翼の一部が「失速する」ことに注目してください。

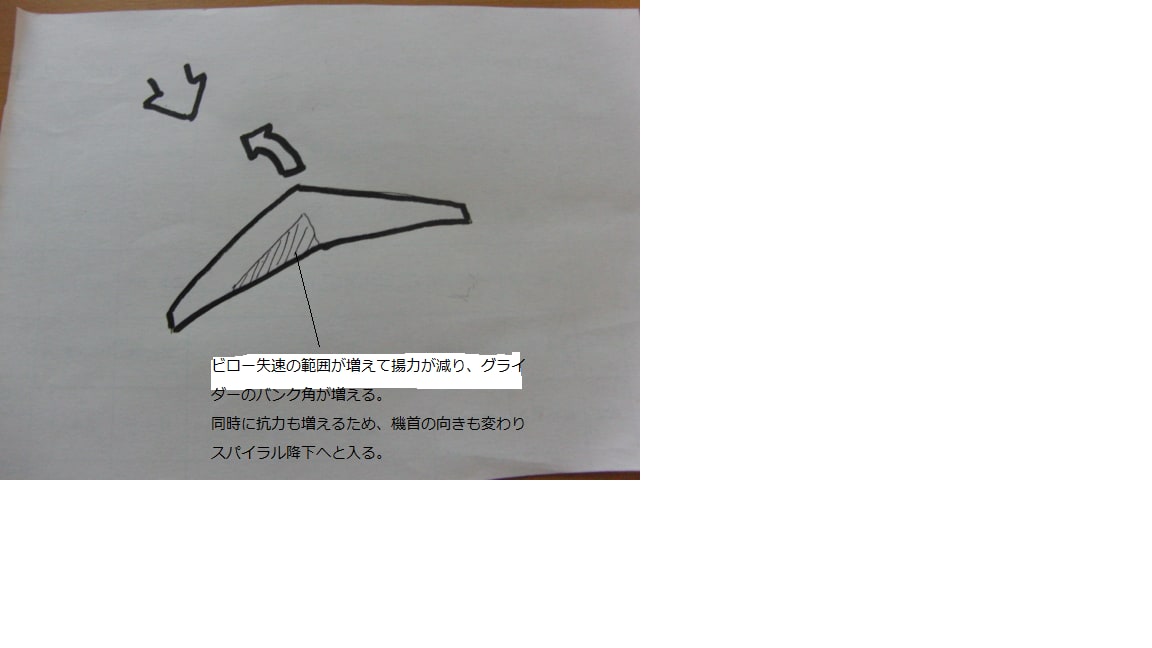

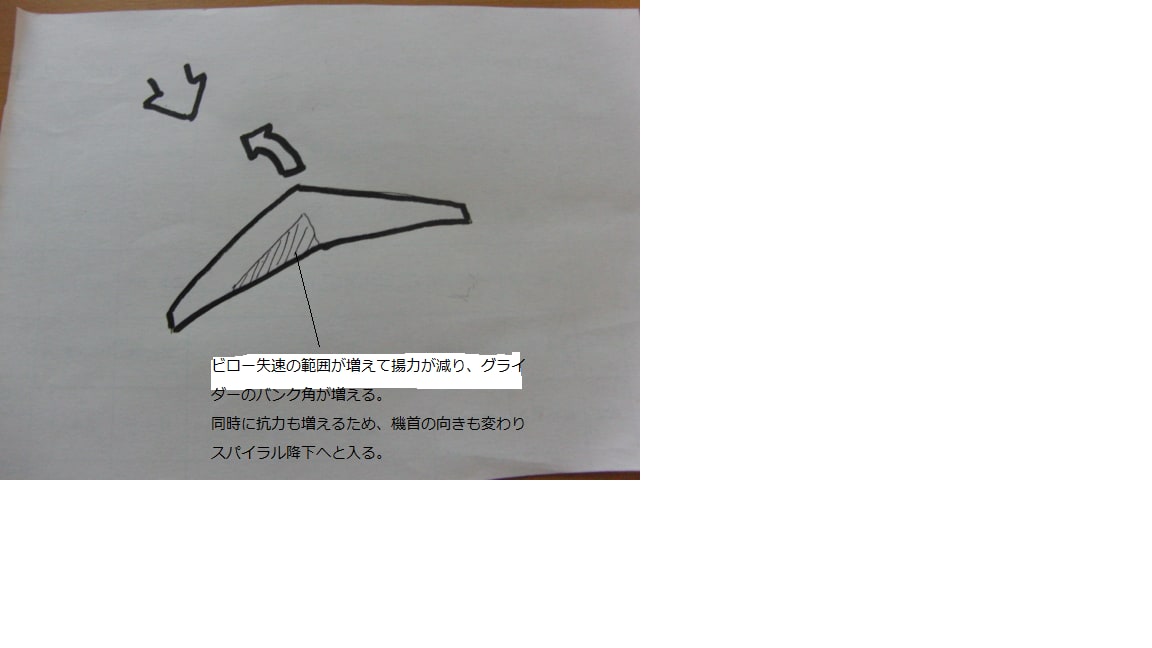

もしビロー失速説が正しければ、バンク角をつけたハンググライダーの速度を落としていった場合、旋回時に生じる部分的な「失速」の範囲は、横滑りと速度の低下の両方の影響を受けて広がるはずです。

失速が起こる範囲が広がれば、そちらの揚力が減るのではないでしょうか?

その結果、バンク角はさらに深くなるのではないでしょうか?

このように簡単に説明出来てしまうんです…。

このハンググライダーのバンク角が深くなる現象。

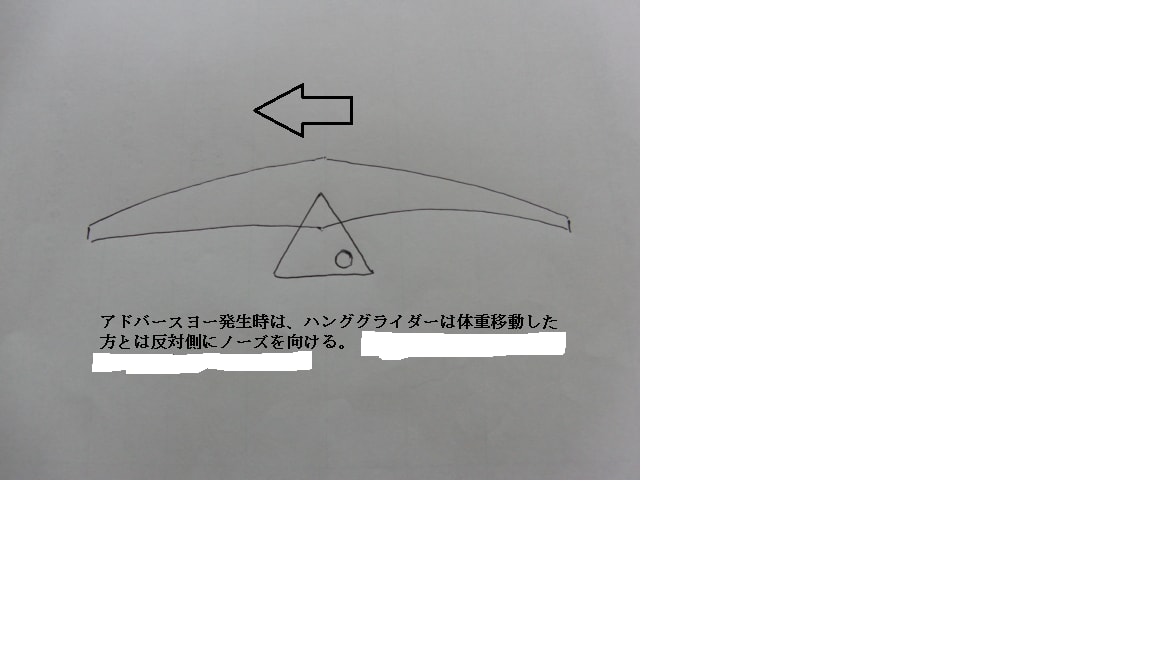

よく観察するとバンク角が深くなるのと同時に、その方向への「ヨー」つまり機首を向ける力も同時に大きくなりスパイラル降下へと入っていきます。

これも翼の部分失速の範囲が広がっているのであれば、当然抗力も増えますからヨーの動きも大きくなることは当然であり、すべて理にかなっていることになりきれいに説明出来てしまうんです…。

つまり、「ビロー失速説」を使うと、このような今まで謎だったハンググライダーの動きが理解できるようになってしまうんです…。

さて、次回はなぜハンググライダーによってサーマル内での「浮き」の性能に違いが出るのか?ということについて触れてみたいと思います。

これ、意外に気がついてない方が多いんじゃないでしょうか?

これは是非試しにやってみてください。

先ずハンググライダーを旋回にいれます。

そして、片手だけベースバーの中心に手を添えてゆっくりと押し出してみて下さい。

ハンググライダーはどんどんバンクを深めながらスパイラル降下に入っていく筈です。

この動き…。

今までの理論だとどうしても説明できなかったのですが…。

例によって、この不思議なハンググライダーの動きも新説「ビロー失速説」で、やはり説明することが出来るんです!

(余談ですが、この特性を利用するとハンググライダーの低速のとられ{VGオフ時に限る}を正確に判断することができます。バンクが深くなっていくのはベースバーを引いて速度を増せば止まります。この特性を活用し、左右で同じバンク角にて何キロのスピードでバンク角が深くなるのが止まり安定して旋回するかを比較するのです。とられる方のスピードが必ず速くなります。)

この操作について、一般の飛行機で同じことをやったらどうなるかについて説明します。

まず飛行機にバンク角を与えます。

そして、エレベーターを引き速度を落とします。

すると、飛行機は速度不足により前を向いたまま横滑りに入ります。そして、横滑りにより偏向した風が垂直尾翼と上反角のついた翼にあたり、ゆっくりと機首を横滑りした方に向けながらやがて水平飛行に戻ります。

これはハンググライダーに似た形の無尾翼機でもまったく同じ動きになり、横滑りが起こった時点で後退角のある翼に左右不均等に風が当たることにより機首の向きを変え、やがては水平飛行に戻ってしまいます。

いわゆる「風見鶏効果」ですね!(苦しまぎれの旋回理論 その2を参照ください。)

ではなぜハンググライダーはそのような動きを取らずにバンク角がどんどん深くなってしまうのでしょうか?

一般の飛行機やハンググライダーに形が似た無尾翼機ですらこのような動きがみられないのです…。

この摩訶不思議なハンググライダーの特性について…。

まず「ビロー失速説」で、旋回したい方の翼の一部が「失速する」ことに注目してください。

もしビロー失速説が正しければ、バンク角をつけたハンググライダーの速度を落としていった場合、旋回時に生じる部分的な「失速」の範囲は、横滑りと速度の低下の両方の影響を受けて広がるはずです。

失速が起こる範囲が広がれば、そちらの揚力が減るのではないでしょうか?

その結果、バンク角はさらに深くなるのではないでしょうか?

このように簡単に説明出来てしまうんです…。

このハンググライダーのバンク角が深くなる現象。

よく観察するとバンク角が深くなるのと同時に、その方向への「ヨー」つまり機首を向ける力も同時に大きくなりスパイラル降下へと入っていきます。

これも翼の部分失速の範囲が広がっているのであれば、当然抗力も増えますからヨーの動きも大きくなることは当然であり、すべて理にかなっていることになりきれいに説明出来てしまうんです…。

つまり、「ビロー失速説」を使うと、このような今まで謎だったハンググライダーの動きが理解できるようになってしまうんです…。

さて、次回はなぜハンググライダーによってサーマル内での「浮き」の性能に違いが出るのか?ということについて触れてみたいと思います。