今回からはいよいよ私のやりたい放題?ではありませんが、今まであったビローシフト説、後退角説に変わって新しく出てきた「ビロー失速

説」を使って、今までの説では説明できなかったハンググライダーの数々の不思議な飛行特性の説明に入っていきたいと思います。

正直、私自身もこの新しい「ビロー失速説」を本当に公表してよいものかどうか悩み、結局10年ほど考えてみました。

しかし、ビローシフト説、後退角説で説明出来なかったハンググライダーの飛行特性が、新説ビロー失速説を使うと全て説明するこ

とが出来てしまったのです!

それらが説明出来てなお、私は更にこの新説の公表に迷いました。

「いまさらハンググライダーの旋回理論を解き明かすことに意味があるのか?」

「現状の性能のままのハンググライダーで皆が楽しく飛んでいるのであれば、それで良いのではないか?」

と、公表することの意味について考えました。

でも、揚力が発生する理論が100年も間違って信じられていたことについても、ちゃんと最近訂正されましたから、いつまでも間違ったままの

理論を押し通すこともあまりよいことだとは思えません…。

本当のことを言えば、どなたか先に公表してほしかったのですが…。

こういうことって、最初に公表するとだいたいろくでもないとこになるんですよね!(苦笑)

前置きが長くなりましたが最初にも申し上げたように、今まで説明出来なかったハンググライダーの飛行特性の不可解だったところを、新説

「ビロー失速説」での説明を今回から数回に分けて進めていきます。

先ずは摩訶不思議だったビローの適正量…。ビローは多いほどコントロールが軽くなる…なんて思われている方も多いと思いますが、

多すぎるビローは逆にコントロールが重くなります。

つまり、ビロー量には適正値があって、通常講習機などは一番コントロールが軽くなりところでビロー量を止めますし、コンペ機も現在はVGを

オフにするとやはり同じように一番コントロールが軽くなるところになるよう設定されています。

ならば何故ビローが出すぎるとコントロールが重くなるのか…。

これがいままでの説では説明が出来なかったんです…。

しかし…

しかし、新説「ビロー失速説」ならば簡単に説明できます。

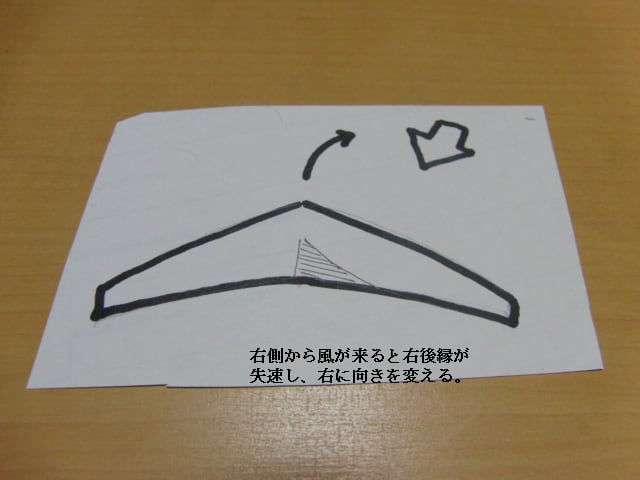

ビロー失速説によると、旋回したい方の翼の根元の後縁部分だけが局所的に失速してくれるのが一番コントロールが軽くなるはずです。

で、その状態を作りだすには、まさに微妙なビローの量が要求されるのです。

セールが緩みすぎてビローが大きすぎると、ノーズが上がってしまうためつばさの根元すべてが失速に入ってしまいます。

ビロー失速説は旋回したい方のみ失速に入ってこそ旋回出来るという説…。

両翼とも失速に入ってしまえば旋回出来ないと言えます。

また、反対にビローの量が少なすぎても迎角が少なくなるため、当然旋回に必要なビロー失速が得られず旋回に入れません。

ただし、ビローが少なくてもパイロットが体重移動を保ったままベースバーを押し出し速度を落としていけば、あるところで都合よく

旋回したい方の翼が先に失速に入り旋回出来るはずです。実はこのコントロール方法が、30年ほど昔のただセールを張りまくるだけの作りをし

ていたコンペ機のコントロールの仕方と見事に合致しているのです。

説」を使って、今までの説では説明できなかったハンググライダーの数々の不思議な飛行特性の説明に入っていきたいと思います。

正直、私自身もこの新しい「ビロー失速説」を本当に公表してよいものかどうか悩み、結局10年ほど考えてみました。

しかし、ビローシフト説、後退角説で説明出来なかったハンググライダーの飛行特性が、新説ビロー失速説を使うと全て説明するこ

とが出来てしまったのです!

それらが説明出来てなお、私は更にこの新説の公表に迷いました。

「いまさらハンググライダーの旋回理論を解き明かすことに意味があるのか?」

「現状の性能のままのハンググライダーで皆が楽しく飛んでいるのであれば、それで良いのではないか?」

と、公表することの意味について考えました。

でも、揚力が発生する理論が100年も間違って信じられていたことについても、ちゃんと最近訂正されましたから、いつまでも間違ったままの

理論を押し通すこともあまりよいことだとは思えません…。

本当のことを言えば、どなたか先に公表してほしかったのですが…。

こういうことって、最初に公表するとだいたいろくでもないとこになるんですよね!(苦笑)

前置きが長くなりましたが最初にも申し上げたように、今まで説明出来なかったハンググライダーの飛行特性の不可解だったところを、新説

「ビロー失速説」での説明を今回から数回に分けて進めていきます。

先ずは摩訶不思議だったビローの適正量…。ビローは多いほどコントロールが軽くなる…なんて思われている方も多いと思いますが、

多すぎるビローは逆にコントロールが重くなります。

つまり、ビロー量には適正値があって、通常講習機などは一番コントロールが軽くなりところでビロー量を止めますし、コンペ機も現在はVGを

オフにするとやはり同じように一番コントロールが軽くなるところになるよう設定されています。

ならば何故ビローが出すぎるとコントロールが重くなるのか…。

これがいままでの説では説明が出来なかったんです…。

しかし…

しかし、新説「ビロー失速説」ならば簡単に説明できます。

ビロー失速説によると、旋回したい方の翼の根元の後縁部分だけが局所的に失速してくれるのが一番コントロールが軽くなるはずです。

で、その状態を作りだすには、まさに微妙なビローの量が要求されるのです。

セールが緩みすぎてビローが大きすぎると、ノーズが上がってしまうためつばさの根元すべてが失速に入ってしまいます。

ビロー失速説は旋回したい方のみ失速に入ってこそ旋回出来るという説…。

両翼とも失速に入ってしまえば旋回出来ないと言えます。

また、反対にビローの量が少なすぎても迎角が少なくなるため、当然旋回に必要なビロー失速が得られず旋回に入れません。

ただし、ビローが少なくてもパイロットが体重移動を保ったままベースバーを押し出し速度を落としていけば、あるところで都合よく

旋回したい方の翼が先に失速に入り旋回出来るはずです。実はこのコントロール方法が、30年ほど昔のただセールを張りまくるだけの作りをし

ていたコンペ機のコントロールの仕方と見事に合致しているのです。