訪問日 令和5年10月19日

太平山三吉神社(たいへいざんみよしじんじゃ)

天武天皇の白鳳2年(673年)5月、役の行者小角の創建と伝えられている

桓武天皇の延暦20年(801年)征夷大将軍坂上田村麻呂東夷征討の際、戦勝を祈願して堂宇を建立したと伝えられている

社号標

狛犬1

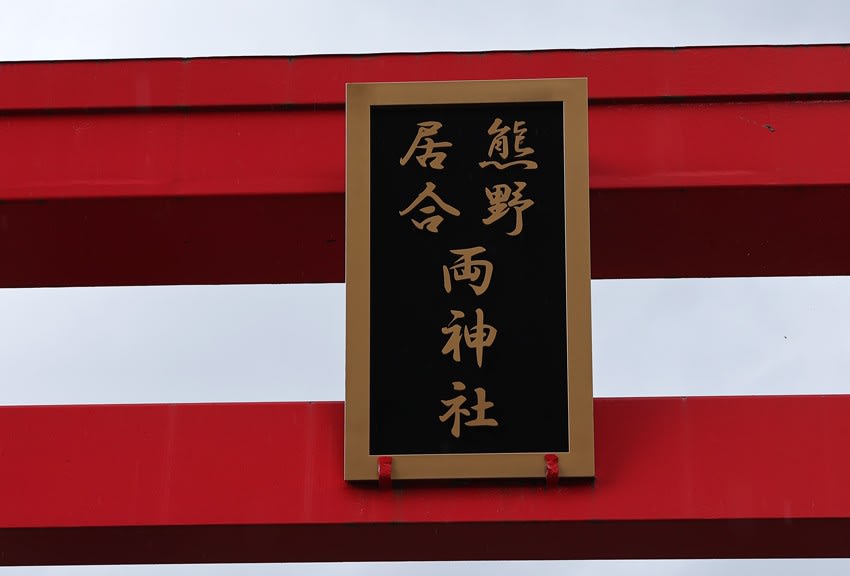

鳥居

古くからある神社正参道

額には社号の「太平山三吉神社」

拡大してみると「元帥伯爵東郷平八郎謹書」

「天気晴朗なれども波高し」当時無敵のバルチック艦隊に連合艦隊司令長官 東郷平八郎が勝利

東郷の名を見ると、高校時代日本史の授業で熱く語ってくれた元特攻隊員だった恩師のことを思い出す

狛犬2

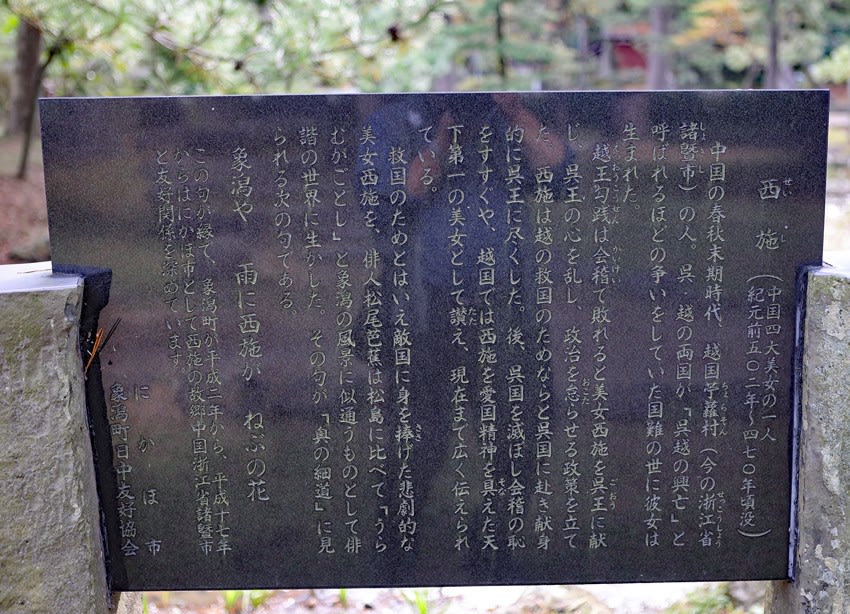

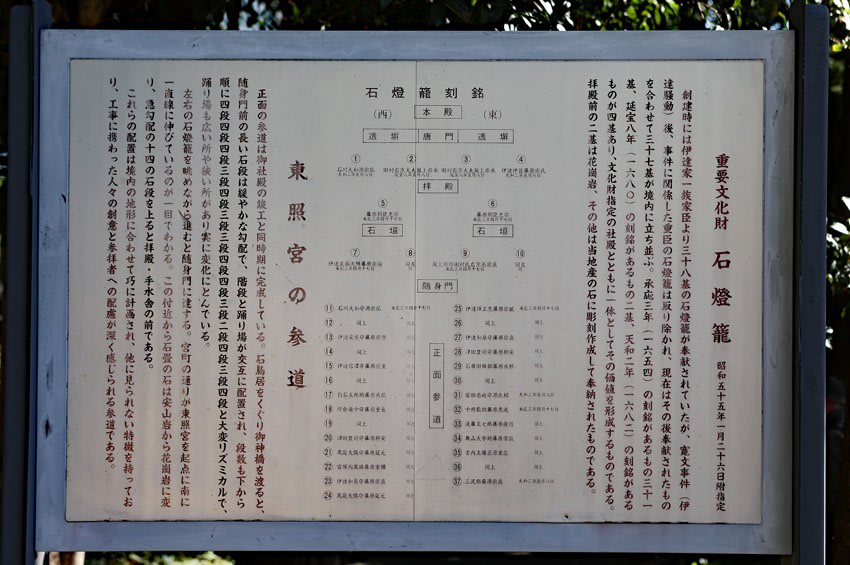

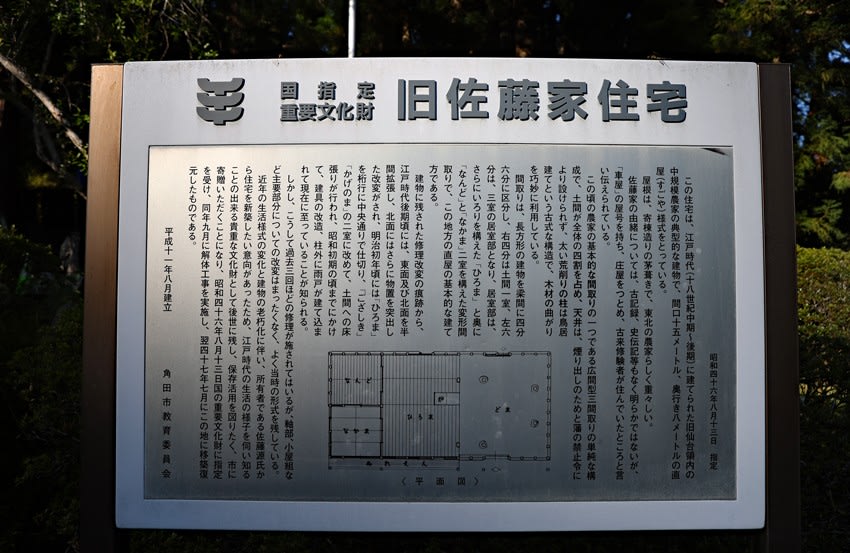

案内板

説明文を読むと「奥宮」と「里宮」がある

かつて女人禁制だった太平山は、非常に険しい山であり、また11月から5月にかけては雪に覆われ登拝が出来なかった

そこで年間を通して老若男女が参拝できる里宮が建立された

「新年献酒」の樽をみても秋田が酒所ということが分かる

現在、日本で一番の人気で入手困難な日本酒「新政」もある

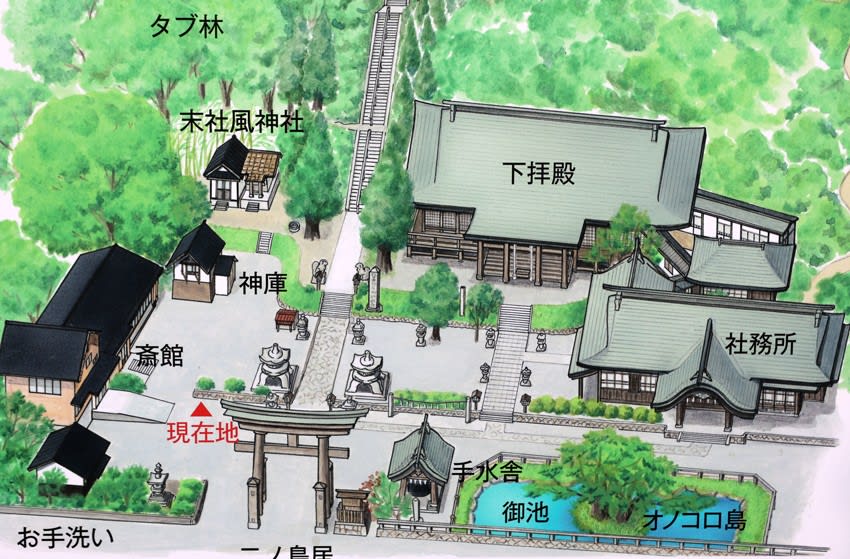

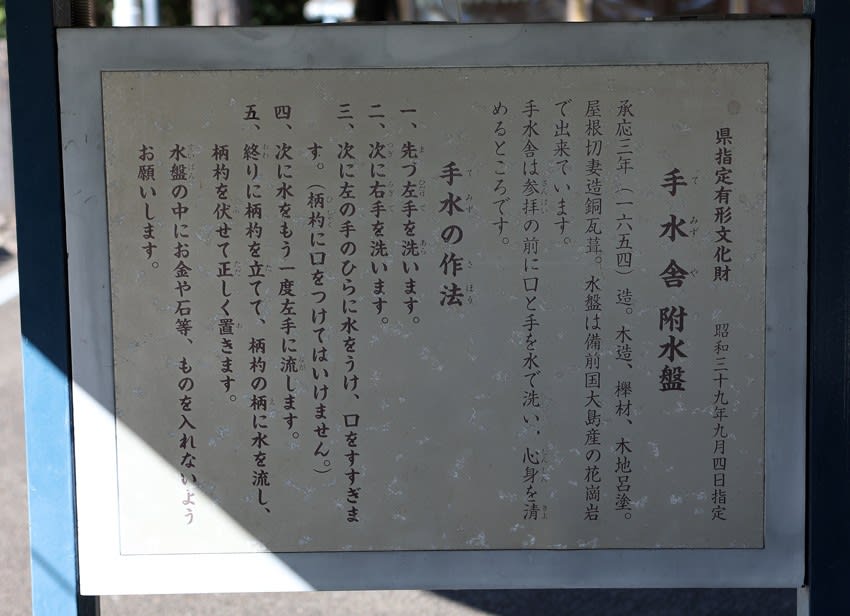

手水舎

拝殿

昭和52年(1977年)竣功

祈祷拝殿、授与所、社務所等が併設されている

屋根は太平山の姿を模した変形の流造り

拝殿の彫刻

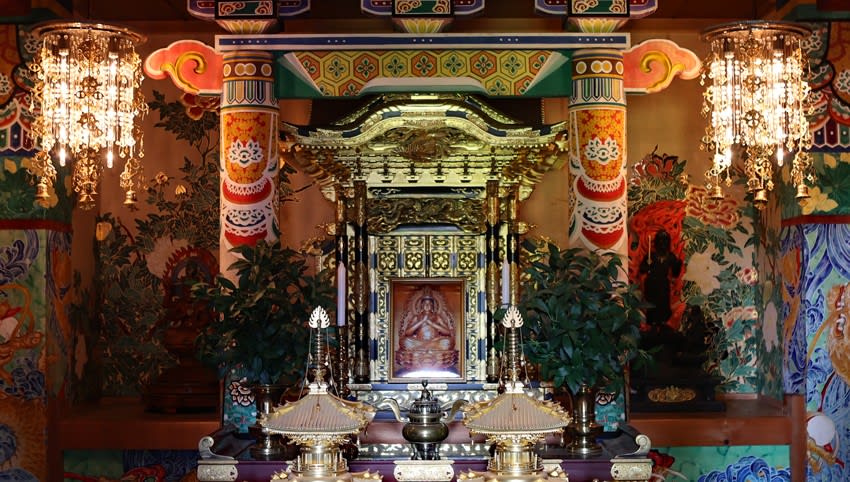

拝殿内部

祭神:大己貴大神、少彦名大神、三吉霊神の三柱

*三吉霊神は、秋田で生まれた守護神

奉納額

こちらは明治時代の奉納額

太平山奥宮

太平山(標高1,170m)

古くより薬師の峰・修験の山として信仰を集める

「太平山遥拝所」

山頂には奥宮御社殿と参籠所(山小屋)がある

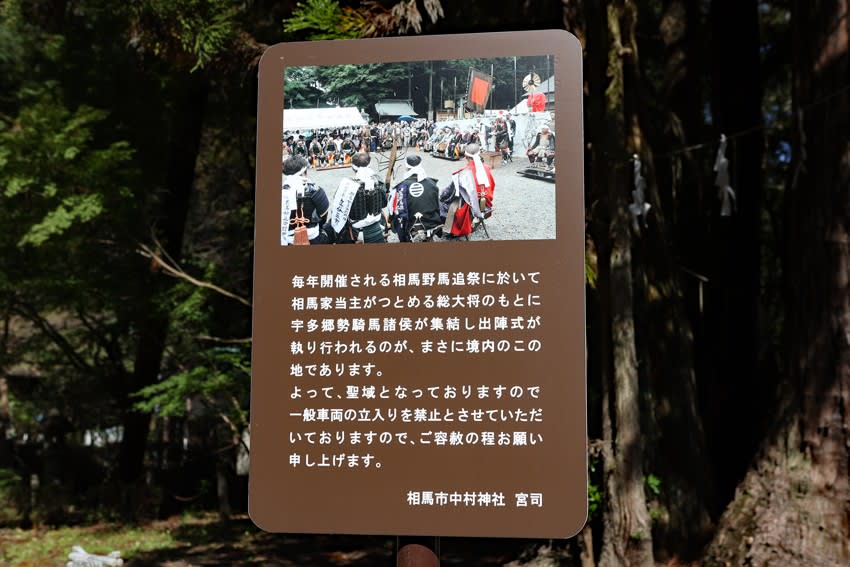

宮比(みやび)神社

御祭神:宮比大神、坂上田村麻呂大宿禰

奉納剣

東参道と鳥居

撮影 令和5年10月19日

太平山三吉神社(たいへいざんみよしじんじゃ)

天武天皇の白鳳2年(673年)5月、役の行者小角の創建と伝えられている

桓武天皇の延暦20年(801年)征夷大将軍坂上田村麻呂東夷征討の際、戦勝を祈願して堂宇を建立したと伝えられている

社号標

狛犬1

鳥居

古くからある神社正参道

額には社号の「太平山三吉神社」

拡大してみると「元帥伯爵東郷平八郎謹書」

「天気晴朗なれども波高し」当時無敵のバルチック艦隊に連合艦隊司令長官 東郷平八郎が勝利

東郷の名を見ると、高校時代日本史の授業で熱く語ってくれた元特攻隊員だった恩師のことを思い出す

狛犬2

案内板

説明文を読むと「奥宮」と「里宮」がある

かつて女人禁制だった太平山は、非常に険しい山であり、また11月から5月にかけては雪に覆われ登拝が出来なかった

そこで年間を通して老若男女が参拝できる里宮が建立された

「新年献酒」の樽をみても秋田が酒所ということが分かる

現在、日本で一番の人気で入手困難な日本酒「新政」もある

手水舎

拝殿

昭和52年(1977年)竣功

祈祷拝殿、授与所、社務所等が併設されている

屋根は太平山の姿を模した変形の流造り

拝殿の彫刻

拝殿内部

祭神:大己貴大神、少彦名大神、三吉霊神の三柱

*三吉霊神は、秋田で生まれた守護神

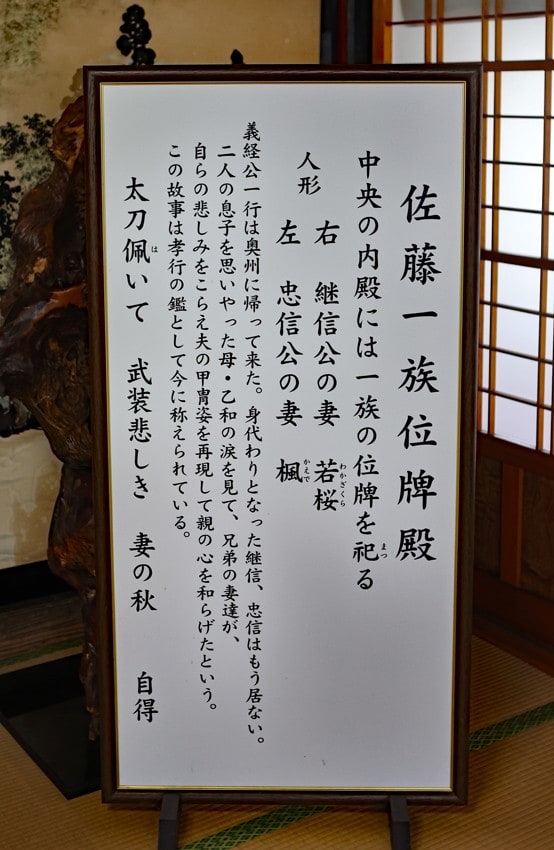

奉納額

こちらは明治時代の奉納額

太平山奥宮

太平山(標高1,170m)

古くより薬師の峰・修験の山として信仰を集める

「太平山遥拝所」

山頂には奥宮御社殿と参籠所(山小屋)がある

宮比(みやび)神社

御祭神:宮比大神、坂上田村麻呂大宿禰

奉納剣

東参道と鳥居

撮影 令和5年10月19日