訪問日 令和6年5月19日

宝珠山 如意寺

高野山真言宗の寺院

関西花の寺二十五カ所の一つ

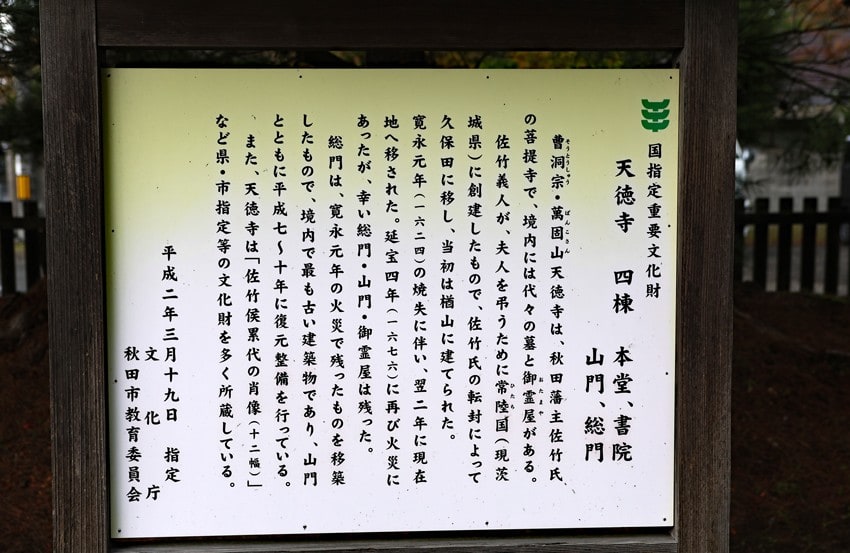

仁王門(山門)

団体の参拝者がバスに戻る時間帯でしばらく待つことに

古い様式をとどめたまま、昭和28年と51年に二度の大修理が行われている

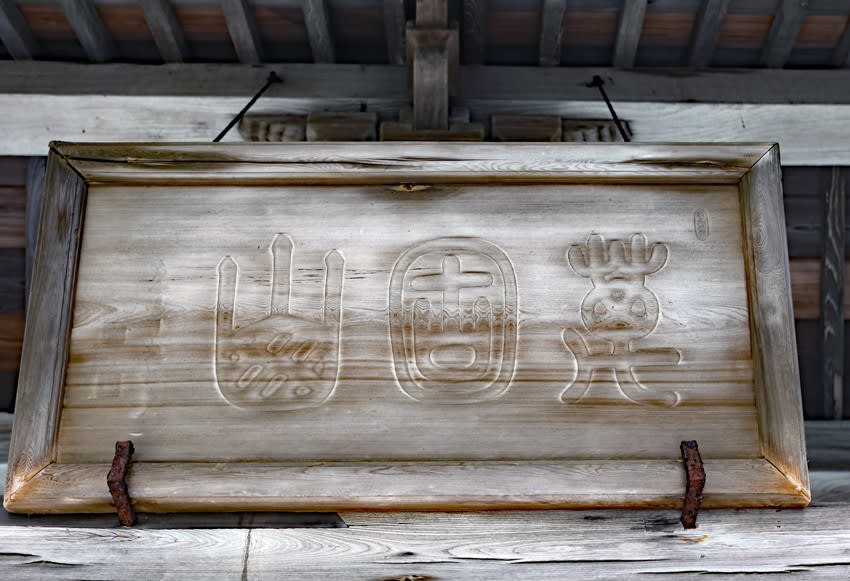

扁額には山号の「宝珠山」

木造金剛力士像(京丹後市指定文化財)

鎌倉時代初期の木造金剛力士像

写真では分からないが金網が障害となりなかなかうまく撮ることができず……

苦肉の策だが望遠で撮ることによって金網の存在をぼんやり消すことができた

曼荼羅寶壺

壺の投入口からお金を入れると、水琴窟のような優雅な音を楽しめる

手水舎

鐘楼

左側に見える海は久美浜湾

鐘は自由に撞くことができる

この花の寺は二度目になるが、いつも残念な時期に訪れているようだ

<img style="color:yellow;">六角堂</span>

日切不動尊絵馬、縁結び絵馬、千羽鶴の奉納所

<img style="color:yellow;">狛犬</span>

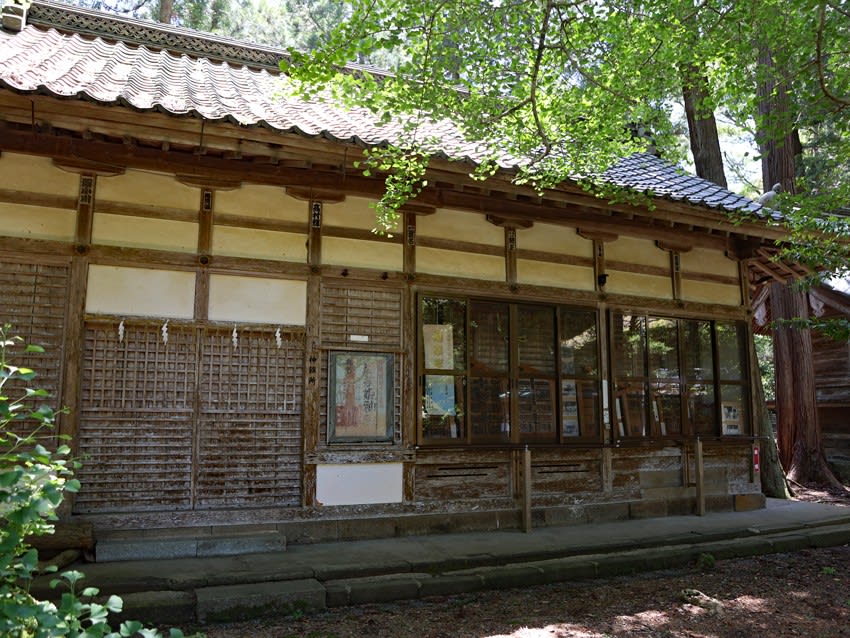

<img style="color:yellow;">本堂</span>

天平年間(奈良時代)、行基菩薩が当地に滞在していたとき、「山上より火出て海に入り、また海より火出て山に昇る」奇瑞を見て海士に綱を引かせたところ、過去七仏の如意宝珠の舎利塔を得た

菩薩は伽藍を建立しこれを納め、宝珠山如意寺と号された

院家十二坊の伽藍を有し栄えたが、応永年間(室町中期)の兵火でその多くが消失した

大正7年(1918年)、大雨で倒壊。現存の堂は昭和2年(1927年)、当時の様式そのままに再建されたもの

<img style="color:yellow;">閼伽井の水</span>

眼にご利益があると伝わる名水

<img style="color:yellow;">珠山千年石の庭</span>

<img style="color:yellow;">白山権現</span>

<img style="color:yellow;">小安地蔵堂</span>

<img style="color:yellow;">持仏堂本尊>

撮影 令和6年5月19日

宝珠山 如意寺

高野山真言宗の寺院

関西花の寺二十五カ所の一つ

仁王門(山門)

団体の参拝者がバスに戻る時間帯でしばらく待つことに

古い様式をとどめたまま、昭和28年と51年に二度の大修理が行われている

扁額には山号の「宝珠山」

木造金剛力士像(京丹後市指定文化財)

鎌倉時代初期の木造金剛力士像

写真では分からないが金網が障害となりなかなかうまく撮ることができず……

苦肉の策だが望遠で撮ることによって金網の存在をぼんやり消すことができた

曼荼羅寶壺

壺の投入口からお金を入れると、水琴窟のような優雅な音を楽しめる

手水舎

鐘楼

左側に見える海は久美浜湾

鐘は自由に撞くことができる

この花の寺は二度目になるが、いつも残念な時期に訪れているようだ

<img style="color:yellow;">六角堂</span>

日切不動尊絵馬、縁結び絵馬、千羽鶴の奉納所

<img style="color:yellow;">狛犬</span>

<img style="color:yellow;">本堂</span>

天平年間(奈良時代)、行基菩薩が当地に滞在していたとき、「山上より火出て海に入り、また海より火出て山に昇る」奇瑞を見て海士に綱を引かせたところ、過去七仏の如意宝珠の舎利塔を得た

菩薩は伽藍を建立しこれを納め、宝珠山如意寺と号された

院家十二坊の伽藍を有し栄えたが、応永年間(室町中期)の兵火でその多くが消失した

大正7年(1918年)、大雨で倒壊。現存の堂は昭和2年(1927年)、当時の様式そのままに再建されたもの

<img style="color:yellow;">閼伽井の水</span>

眼にご利益があると伝わる名水

<img style="color:yellow;">珠山千年石の庭</span>

<img style="color:yellow;">白山権現</span>

<img style="color:yellow;">小安地蔵堂</span>

<img style="color:yellow;">持仏堂本尊>

撮影 令和6年5月19日