訪問日 令和6年10月6日

会津飯盛山白虎隊士墳墓域(国の登録記念物)

会津若松市には何度か訪れたことはあるが、有名なこの場所には何故か足が向かなかった

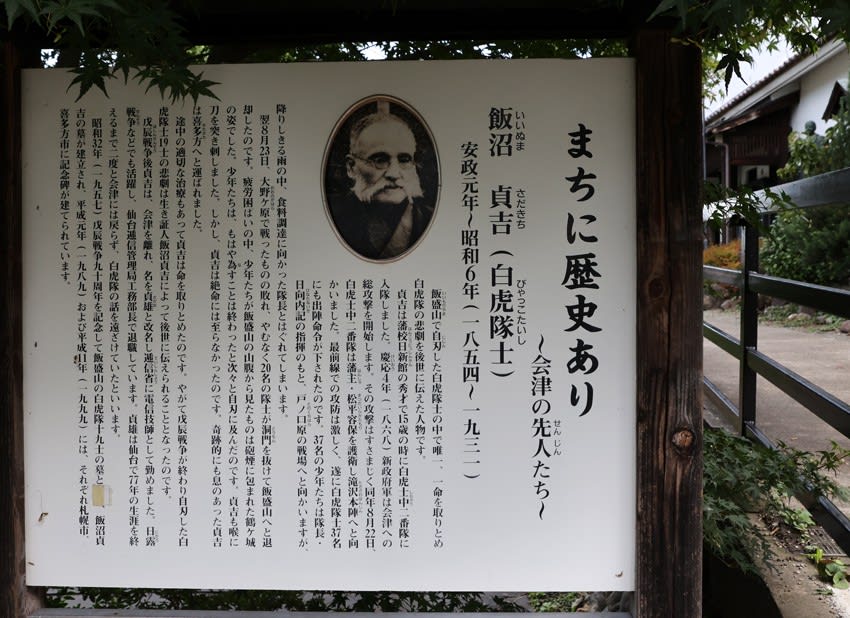

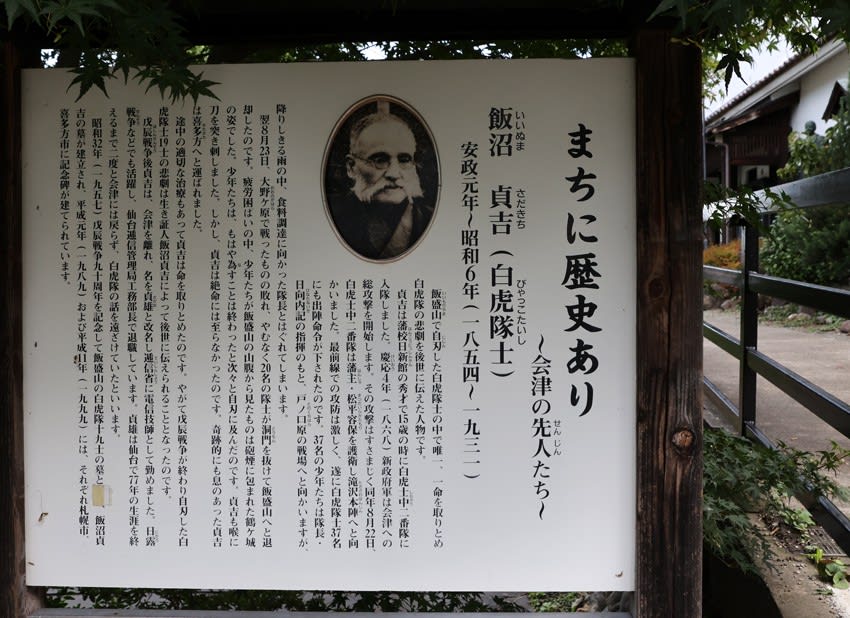

白虎隊士 飯沼貞吉

この地で自刃を選んだ白虎隊17名の内、1名は一命を取り留めた

名を飯沼貞吉という。彼は死ぬ事ができなかった悔恨の念から二度と会津の地を踏む事はなかった

しかし、飯沼貞吉の語りによって、白虎隊の悲劇は後世に伝えられることとなった

「会津さざえ堂(重要文化財)」横の階段を上がった所に白虎隊の墓がある

白虎隊が敗戦し、鶴ヶ城へ急ぎ向かう道として通ったのが「戸ノ口堰洞穴」

会津藩殉難烈婦の碑

戊辰戦争(1868年)で自刃または戦死した婦女子230余名の霊を弔うために

元白虎隊士で東京帝国大学総長などを務めた山川健次郎らの篤志家によって建てられた

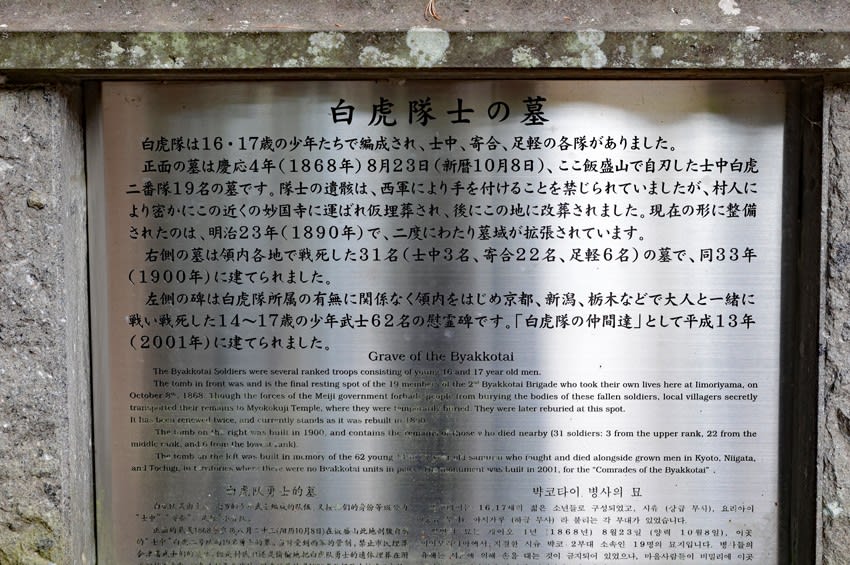

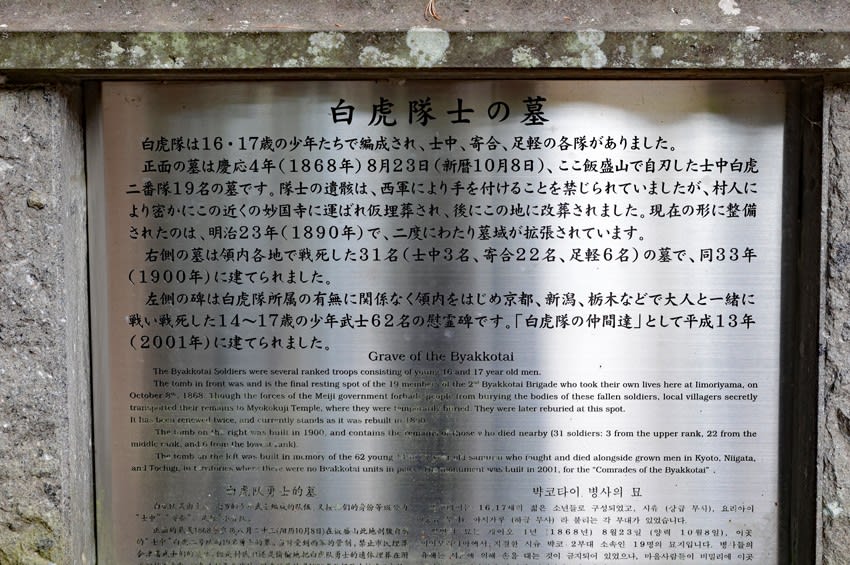

白虎隊の墓

戊辰戦争(会津戦争)において会津藩は年齢別に部隊を再編し、16歳から17歳の者で白虎隊を編成した

白虎隊士中二番隊は慶応4年(1868年)8月23日早朝から戸ノ口原の戦いに臨んだが、死傷者が多く出たため退却し、戸ノ口堰洞門を経て飯盛山にたどり着いた

しかし、鶴ヶ城天守を覆うほどの黒煙を目にし、捕まり生き恥を晒すよりはと自刃した

「白虎隊十九士の墓」には、年間200万人の観光客が訪れるという

狛犬

周辺を散策しながら、誰もいなくなるまで待った

白虎隊士の遺体に触れることは許されず、約3ヶ月後に飯盛山ふもとの宝光山妙國寺に密かに仮埋葬

明治2年(1872年)に改葬が許された

少年武士慰霊碑

石碑には「白虎隊外戦死者 14歳から17歳」と刻まれている

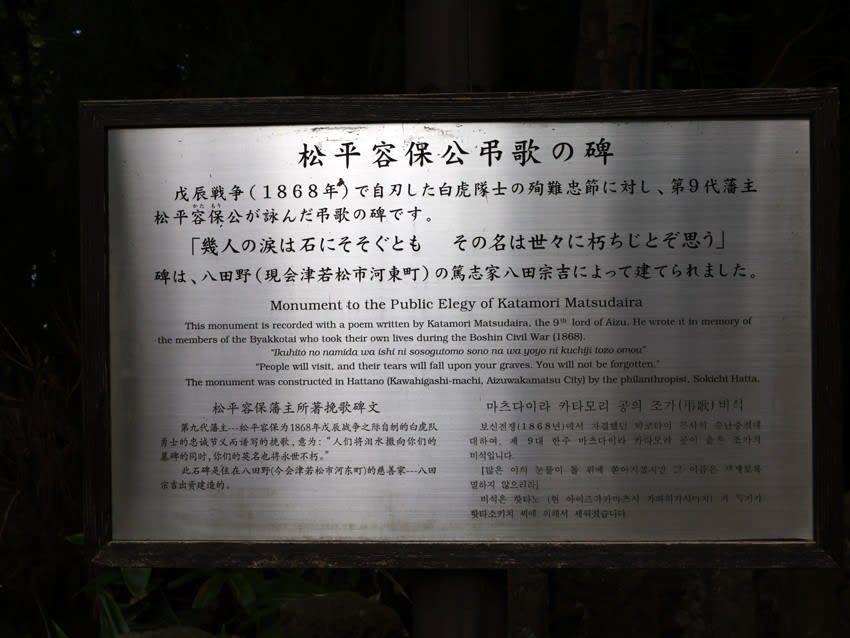

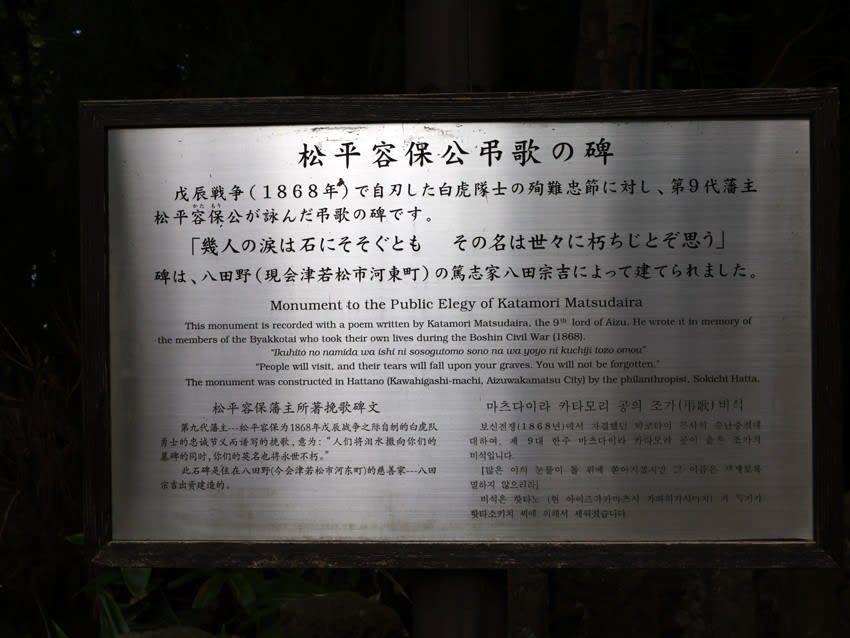

松平容保公弔歌の碑

「幾人の涙は石にそそぐとも その名は世々朽ちじとぞ思う」

白虎観音

ローマ市寄贈の碑

白虎隊精神に感銘を受けたローマ市より贈られた祈念碑

「武士道の精華に捧ぐ ローマ市元老院及び市民より」と刻まれている

フォン・エッツドルフ氏寄贈の碑

ドイツ大使館書記官で「若き少年武士へ 一ドイツ人」と刻まれている

飯盛山宇賀神堂

「会津さざえ堂」に隣接した堂宇に飯盛山で自刃した白虎隊士19人の霊像を安置している

寛文年間(1661-1672年)会津松平家第3代 松平正容が厳島神社の傍社として建設した

国史跡 旧滝沢本陣

参勤交代や領内巡視の際の殿様の休息所

戊辰戦争では藩主松平容保が指揮をとり、白虎隊も出陣した

弾や刀傷の跡が今も残っている

主屋および座敷は、旧滝沢本陣横山家住宅(主屋・座敷)として国の重要文化財に指定

敷地と建物は国の史跡に指定されている

撮影 令和6年10月6日

会津飯盛山白虎隊士墳墓域(国の登録記念物)

会津若松市には何度か訪れたことはあるが、有名なこの場所には何故か足が向かなかった

白虎隊士 飯沼貞吉

この地で自刃を選んだ白虎隊17名の内、1名は一命を取り留めた

名を飯沼貞吉という。彼は死ぬ事ができなかった悔恨の念から二度と会津の地を踏む事はなかった

しかし、飯沼貞吉の語りによって、白虎隊の悲劇は後世に伝えられることとなった

「会津さざえ堂(重要文化財)」横の階段を上がった所に白虎隊の墓がある

白虎隊が敗戦し、鶴ヶ城へ急ぎ向かう道として通ったのが「戸ノ口堰洞穴」

会津藩殉難烈婦の碑

戊辰戦争(1868年)で自刃または戦死した婦女子230余名の霊を弔うために

元白虎隊士で東京帝国大学総長などを務めた山川健次郎らの篤志家によって建てられた

白虎隊の墓

戊辰戦争(会津戦争)において会津藩は年齢別に部隊を再編し、16歳から17歳の者で白虎隊を編成した

白虎隊士中二番隊は慶応4年(1868年)8月23日早朝から戸ノ口原の戦いに臨んだが、死傷者が多く出たため退却し、戸ノ口堰洞門を経て飯盛山にたどり着いた

しかし、鶴ヶ城天守を覆うほどの黒煙を目にし、捕まり生き恥を晒すよりはと自刃した

「白虎隊十九士の墓」には、年間200万人の観光客が訪れるという

狛犬

周辺を散策しながら、誰もいなくなるまで待った

白虎隊士の遺体に触れることは許されず、約3ヶ月後に飯盛山ふもとの宝光山妙國寺に密かに仮埋葬

明治2年(1872年)に改葬が許された

少年武士慰霊碑

石碑には「白虎隊外戦死者 14歳から17歳」と刻まれている

松平容保公弔歌の碑

「幾人の涙は石にそそぐとも その名は世々朽ちじとぞ思う」

白虎観音

ローマ市寄贈の碑

白虎隊精神に感銘を受けたローマ市より贈られた祈念碑

「武士道の精華に捧ぐ ローマ市元老院及び市民より」と刻まれている

フォン・エッツドルフ氏寄贈の碑

ドイツ大使館書記官で「若き少年武士へ 一ドイツ人」と刻まれている

飯盛山宇賀神堂

「会津さざえ堂」に隣接した堂宇に飯盛山で自刃した白虎隊士19人の霊像を安置している

寛文年間(1661-1672年)会津松平家第3代 松平正容が厳島神社の傍社として建設した

国史跡 旧滝沢本陣

参勤交代や領内巡視の際の殿様の休息所

戊辰戦争では藩主松平容保が指揮をとり、白虎隊も出陣した

弾や刀傷の跡が今も残っている

主屋および座敷は、旧滝沢本陣横山家住宅(主屋・座敷)として国の重要文化財に指定

敷地と建物は国の史跡に指定されている

撮影 令和6年10月6日