2023年放浪の旅 思い出の情景 その12

56 守國山 吉祥院(山形県山形市大字千手堂509)訪問日 令和5年10月11日

重要文化財の「木造千手観世音菩薩立像」を拝観したいと思い訪れた

石柱には「國寶 千手観世音菩薩」とある

カメラを縦にして少し離れてやっと高い木が画角に収まった

観音堂(山形市指定文化財)

奈良時代の天平9年(737年)出羽国にひどい悪病が流行蔓延し万民塗炭の苦しみに喘いでいた

聖武天皇は「行基」を遣わしてその悪役の消除と庶民の救済にあたらせた折、開山したと伝えられている

堂内に入ると外観の様子とは一変する

このような額は初めて観た(拡大)

明治時代で宮川鐵太郎の銘がある

これまで、たくさんの奉納額を観てきたが、感性も理解力も乏しい私にも、この絵は理解できる(ような気がする)

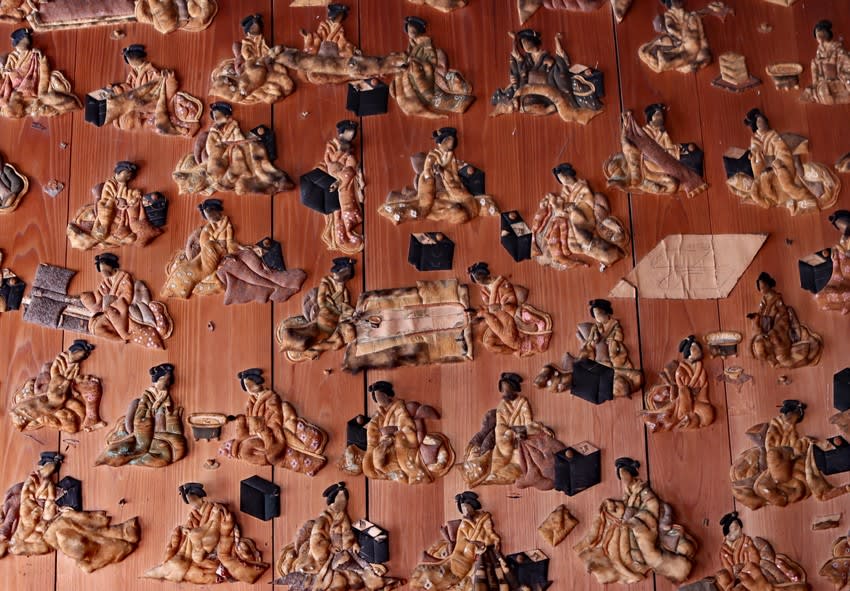

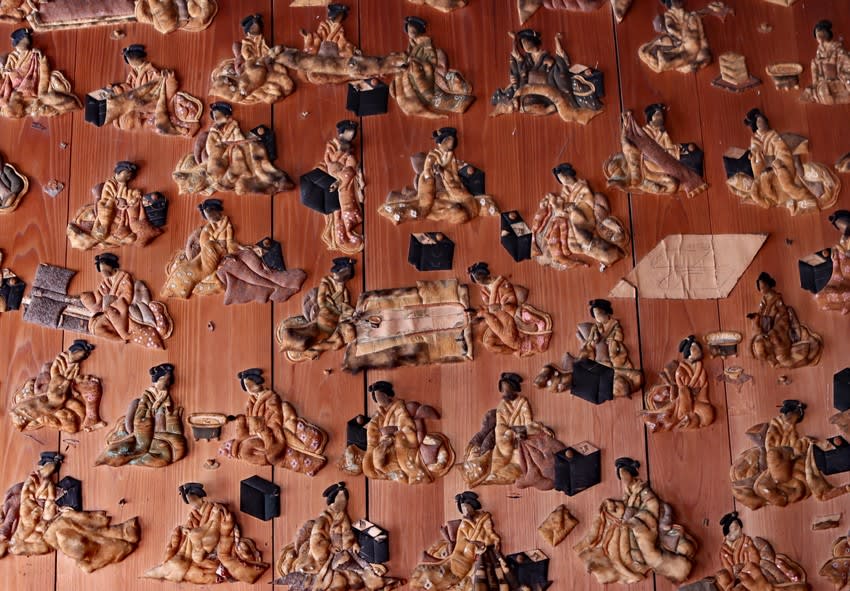

本堂の天井を飾る巨大な画

若い頃は何も感じなかったと思われるこのような画も、年齢を増すと真剣に観てしまう

現世でも十分満足しているが、来世もこうだと楽しいだろうなと思う

この後、奥の院宮殿にて秘仏の木造観世音菩薩立像を拝観(有料)する

寺巡りをしても住職とお話しする機会などほとんどなく、貴重な時間を過ごすことができた

57 熊野大社(山形県南陽市宮内3476-1)訪問日 令和5年10月11日

手水舎

熊野大社境内とその周辺で「南陽菊まつり」が開催されていたため、手水舎周辺は作品で飾られていた

手水鉢にも菊が浮かんでいて美しい

階段を上がると黄金色に輝いた拝殿が視界に入ってくる

参拝者の多くはこの場所で写真を撮っていた

拝殿(山形県指定文化財)

拝殿は山形県内最古の茅葺屋根建築

唐破風(からはふ)、千鳥破風(ちどりはふ)を萱でふくのは山形県独自の建築様式

第111回 南陽菊まつり

熊野大社境内とその周辺で「南陽菊まつり」が開催されていた

南陽の菊づくりの歴史は上杉藩時代から始まった

菊人形を飾る「菊まつり」としては全国一の歴史を誇る

58 長命山 幸徳院 笹野寺<笹野観音堂>(山形県米沢市笹野本町5686-5)訪問日 令和5年10月12日

観音堂(米沢市指定文化財)

征夷大将軍の坂上田村磨呂が千手千眼観世音菩薩を安置

旅の僧が羽黒大権現を祀って、笹野山の山上に大悲閣と羽黒堂があったと伝えられている

歴代住職の第一世に会津の高僧「徳一(とくいつ)上人」の名がある

法相宗の僧で、最澄との間で交わされた「三一権実諍論」や、空海に対して密教についての疑義を提示したことなどでも知られている

竜や鳳凰の彫物は、庄内地方の彫物師後藤藤吉・政吉の作

みちびき観音

延命地蔵菩薩

天保3年(1832年)の建立

基礎及び台座は米沢の赤崩石、身体は上山の川流石で造られ、総高さ約5mの県南一の石像

59 叶山 三宝院 願成寺(福島県喜多方市上三宮町上三宮字籬山833)訪問日 令和5年10月12日

山門(福島県指定文化財)

元禄11年(1698年)に竣工した楼門造りで、禅宗様と和様を混ぜた建築

本堂(福島県指定文化財)

本尊:阿弥陀如来像

旧阿弥陀堂<千佛堂>(福島県指定文化財)

木造阿弥陀如来及び両脇侍坐像(重要文化財)

通称:会津大仏

左脇侍(向かって右)は観音菩薩、右脇侍は勢至菩薩

両脇侍は大和座りで、この形式は、京都三千院の阿弥陀三尊像と同じであり、東北地方では珍しい

60 新宮熊野神社(福島県喜多方市慶徳町新宮字熊野2258)訪問日 令和5年10月12日

熊野神社長床(重要文化財)

「大イチョウ」と巨大な長床

寄棟造、茅葺、正面9間、側面4間、建立年代は不明

形式・技法から平安時代末期から鎌倉時代初期には「拝殿」として建立されたと思われる

大きすぎて画角に収まらず、横に移動した

熊野神社本殿(福島県指定文化財)

出羽国で発生した後三年合戦の際、応徳2年(1085年)に源義家が再び会津まで進軍

熊野本宮社を耶麻郡慶徳村岩沢、那智熊野社を耶麻郡熱塩加納村宇津野)、新宮熊野社を耶麻郡慶徳村新宮にそれぞれ祀るように命じた

本社新宮証誠殿

木造如意輪観音坐像(喜多方市指定文化財)

木造虚空蔵菩薩坐像(喜多方市指定文化財)

木造薬師如来坐像(喜多方市指定文化財)

銅造阿弥陀如来立像(喜多方市指定文化財)

56 守國山 吉祥院(山形県山形市大字千手堂509)訪問日 令和5年10月11日

重要文化財の「木造千手観世音菩薩立像」を拝観したいと思い訪れた

石柱には「國寶 千手観世音菩薩」とある

カメラを縦にして少し離れてやっと高い木が画角に収まった

観音堂(山形市指定文化財)

奈良時代の天平9年(737年)出羽国にひどい悪病が流行蔓延し万民塗炭の苦しみに喘いでいた

聖武天皇は「行基」を遣わしてその悪役の消除と庶民の救済にあたらせた折、開山したと伝えられている

堂内に入ると外観の様子とは一変する

このような額は初めて観た(拡大)

明治時代で宮川鐵太郎の銘がある

これまで、たくさんの奉納額を観てきたが、感性も理解力も乏しい私にも、この絵は理解できる(ような気がする)

本堂の天井を飾る巨大な画

若い頃は何も感じなかったと思われるこのような画も、年齢を増すと真剣に観てしまう

現世でも十分満足しているが、来世もこうだと楽しいだろうなと思う

この後、奥の院宮殿にて秘仏の木造観世音菩薩立像を拝観(有料)する

寺巡りをしても住職とお話しする機会などほとんどなく、貴重な時間を過ごすことができた

57 熊野大社(山形県南陽市宮内3476-1)訪問日 令和5年10月11日

手水舎

熊野大社境内とその周辺で「南陽菊まつり」が開催されていたため、手水舎周辺は作品で飾られていた

手水鉢にも菊が浮かんでいて美しい

階段を上がると黄金色に輝いた拝殿が視界に入ってくる

参拝者の多くはこの場所で写真を撮っていた

拝殿(山形県指定文化財)

拝殿は山形県内最古の茅葺屋根建築

唐破風(からはふ)、千鳥破風(ちどりはふ)を萱でふくのは山形県独自の建築様式

第111回 南陽菊まつり

熊野大社境内とその周辺で「南陽菊まつり」が開催されていた

南陽の菊づくりの歴史は上杉藩時代から始まった

菊人形を飾る「菊まつり」としては全国一の歴史を誇る

58 長命山 幸徳院 笹野寺<笹野観音堂>(山形県米沢市笹野本町5686-5)訪問日 令和5年10月12日

観音堂(米沢市指定文化財)

征夷大将軍の坂上田村磨呂が千手千眼観世音菩薩を安置

旅の僧が羽黒大権現を祀って、笹野山の山上に大悲閣と羽黒堂があったと伝えられている

歴代住職の第一世に会津の高僧「徳一(とくいつ)上人」の名がある

法相宗の僧で、最澄との間で交わされた「三一権実諍論」や、空海に対して密教についての疑義を提示したことなどでも知られている

竜や鳳凰の彫物は、庄内地方の彫物師後藤藤吉・政吉の作

みちびき観音

延命地蔵菩薩

天保3年(1832年)の建立

基礎及び台座は米沢の赤崩石、身体は上山の川流石で造られ、総高さ約5mの県南一の石像

59 叶山 三宝院 願成寺(福島県喜多方市上三宮町上三宮字籬山833)訪問日 令和5年10月12日

山門(福島県指定文化財)

元禄11年(1698年)に竣工した楼門造りで、禅宗様と和様を混ぜた建築

本堂(福島県指定文化財)

本尊:阿弥陀如来像

旧阿弥陀堂<千佛堂>(福島県指定文化財)

木造阿弥陀如来及び両脇侍坐像(重要文化財)

通称:会津大仏

左脇侍(向かって右)は観音菩薩、右脇侍は勢至菩薩

両脇侍は大和座りで、この形式は、京都三千院の阿弥陀三尊像と同じであり、東北地方では珍しい

60 新宮熊野神社(福島県喜多方市慶徳町新宮字熊野2258)訪問日 令和5年10月12日

熊野神社長床(重要文化財)

「大イチョウ」と巨大な長床

寄棟造、茅葺、正面9間、側面4間、建立年代は不明

形式・技法から平安時代末期から鎌倉時代初期には「拝殿」として建立されたと思われる

大きすぎて画角に収まらず、横に移動した

熊野神社本殿(福島県指定文化財)

出羽国で発生した後三年合戦の際、応徳2年(1085年)に源義家が再び会津まで進軍

熊野本宮社を耶麻郡慶徳村岩沢、那智熊野社を耶麻郡熱塩加納村宇津野)、新宮熊野社を耶麻郡慶徳村新宮にそれぞれ祀るように命じた

本社新宮証誠殿

木造如意輪観音坐像(喜多方市指定文化財)

木造虚空蔵菩薩坐像(喜多方市指定文化財)

木造薬師如来坐像(喜多方市指定文化財)

銅造阿弥陀如来立像(喜多方市指定文化財)