訪問日 令和5年10月13日

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)

陸奥国一宮ということで訪れた

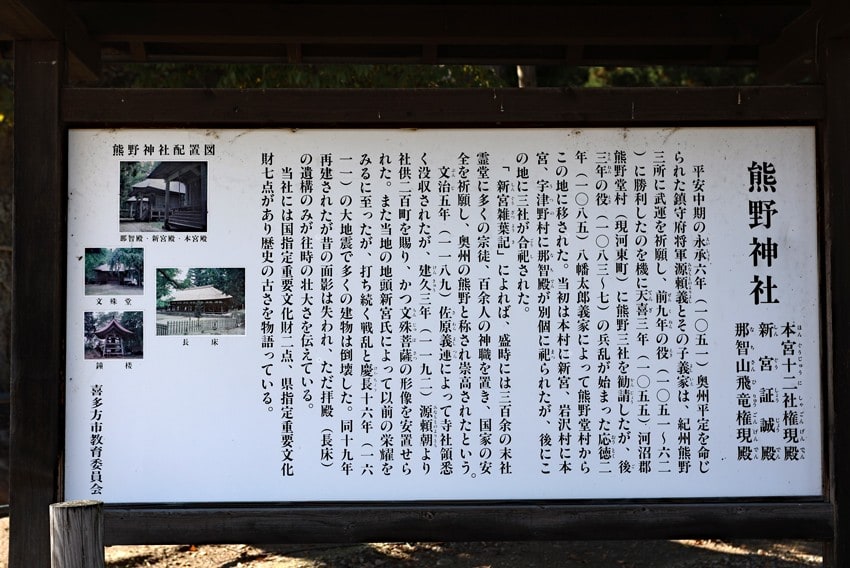

江戸時代から、久慈川沿いに並んで鎮座する「八槻都々古別神社・近津神社(茨城県久慈郡大子町」と合わせて「近津三社」と呼ばれている

この馬場都々古別神社は、そのうちの上之宮にあたる

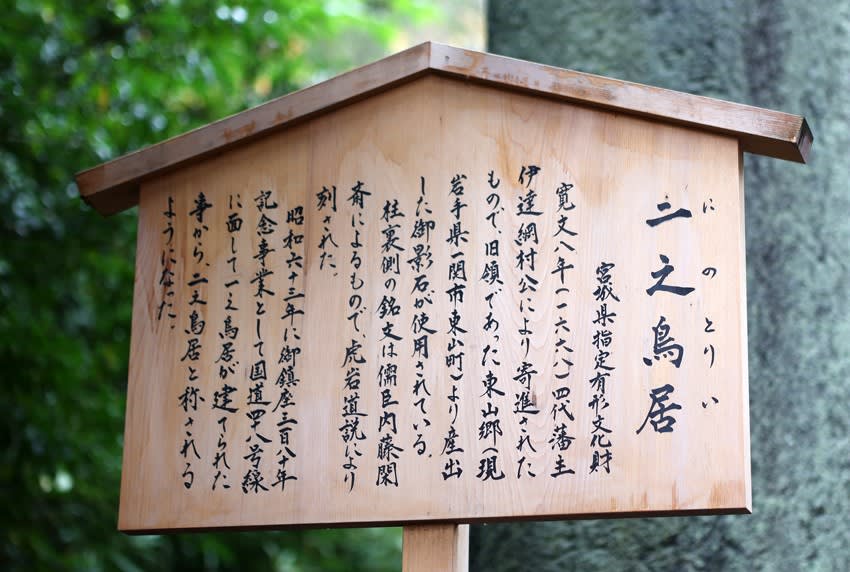

二の鳥居

先に訪れた「石都々古和気神社」、現在訪れている「馬場都々古別神社」、次に訪れる「八槻都々古別神社」

いずれも陸奥国一宮であり、社号も似ている

参道の正面に随神門らしき建物が見えてくる

手水舎

社務所

随神門

額には「陸奥國一宮」

随神像

更に先に進むと社殿が見えてくる

参道や社殿は高い木に囲まれている

始めて訪れる神社なので周辺の社などを確認しながら参道を進む

寅卯神社

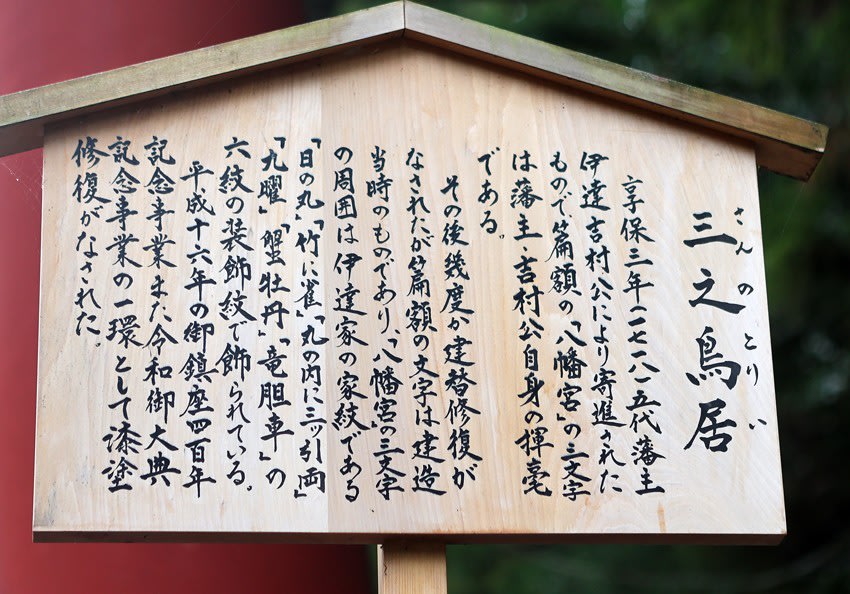

三の鳥居

社殿前の鳥居

周辺は塀によって囲まれている

甲山天満宮

神明社

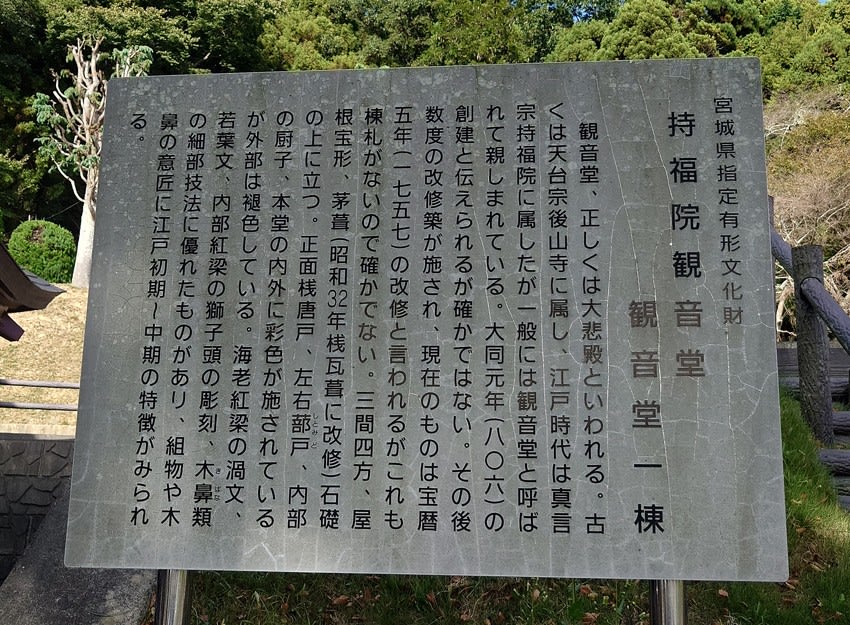

拝殿

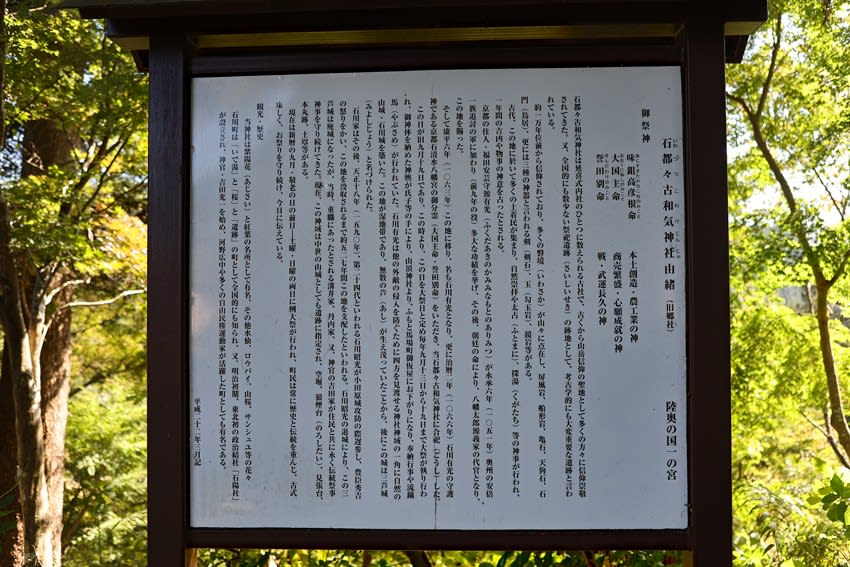

その昔、日本武尊が蝦夷征伐に赴く際、現在の表郷・建鉾山に自らの鉾を祀ったことが始まり

大同2年(807年・平安時代) 坂上田村麻呂によって棚倉に移された

寛永元年(1624年・江戸時代)棚倉城築城に際し、白河藩主・丹羽長重によって御神体は現在の地に遷宮された

白河初代藩主の丹羽長重を始め、足利義満や豊臣秀吉、徳川水戸家など多くの武将が参拝に訪れ、武具や刀剣なども奉納された

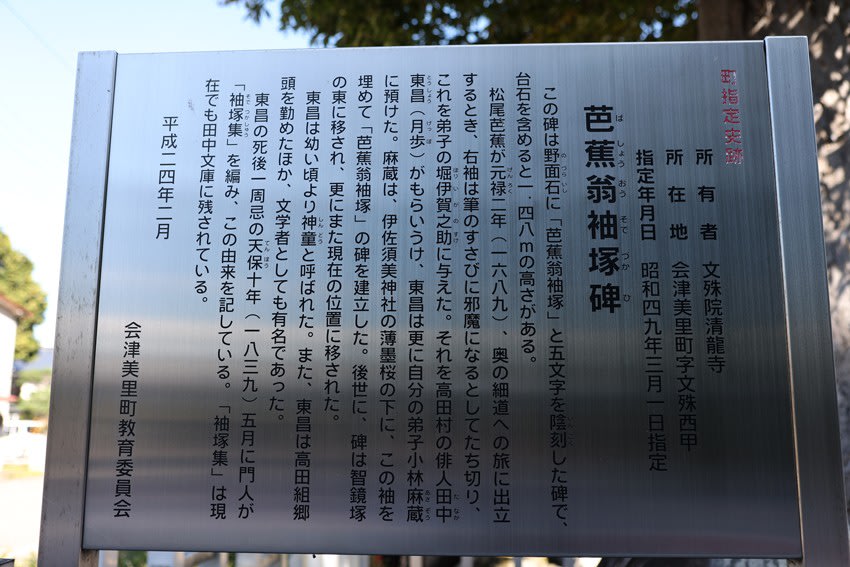

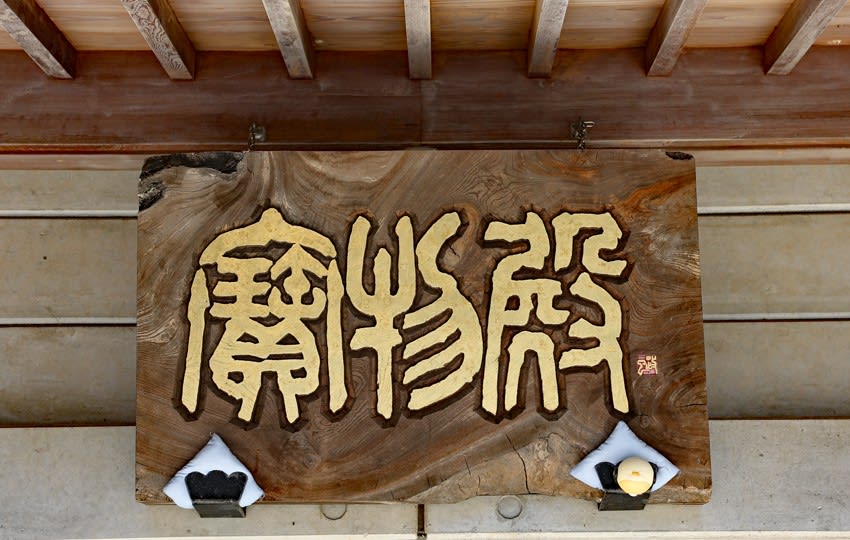

扁額には社号の「都々古和氣神社」と書いてあると思うのだが……

これが現実なのか(賽銭箱のメモ)

<一部抜粋>全体に過疎化・高齢化・少子化・人員不足・人口減・若手不足・猛暑・酷暑・異常気象・経済異変・収入不安

「手入れ不調、ご理解のほど お許しを」と結んでいる

この神社は国の重要文化財を有し、陸奥国一宮である

歴史的背景はすばらしいが、経済的には厳しい現実があるということをメモから知らされた

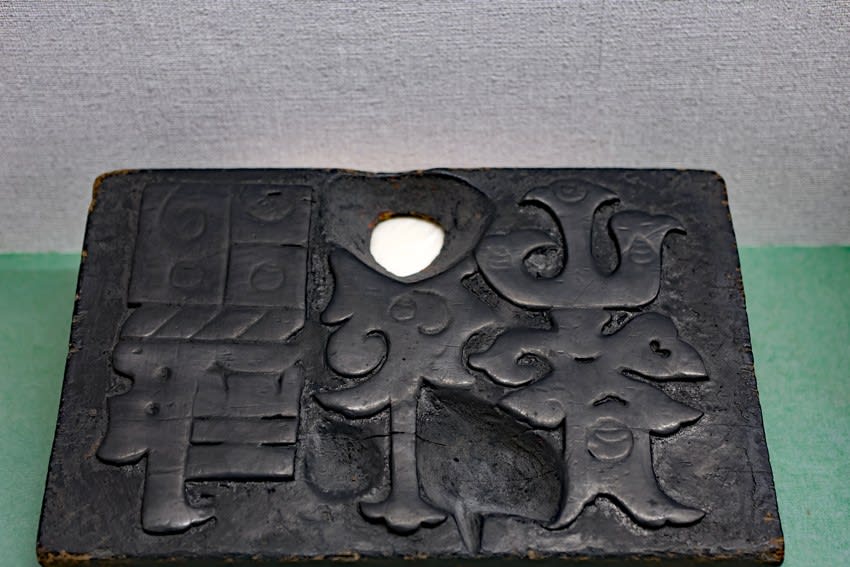

本殿(重要文化財)

本殿は、文禄3年(1594年)の佐竹義宣による再建

もとは棚倉城の地にあったが,寛永2年(1625年)に現在地へ移された

祭神:味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

本殿付近にはロープが張られ「まむし注意」と書かれていたため先に進むことができなかった

撮影 令和5年10月13日

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)

陸奥国一宮ということで訪れた

江戸時代から、久慈川沿いに並んで鎮座する「八槻都々古別神社・近津神社(茨城県久慈郡大子町」と合わせて「近津三社」と呼ばれている

この馬場都々古別神社は、そのうちの上之宮にあたる

二の鳥居

先に訪れた「石都々古和気神社」、現在訪れている「馬場都々古別神社」、次に訪れる「八槻都々古別神社」

いずれも陸奥国一宮であり、社号も似ている

参道の正面に随神門らしき建物が見えてくる

手水舎

社務所

随神門

額には「陸奥國一宮」

随神像

更に先に進むと社殿が見えてくる

参道や社殿は高い木に囲まれている

始めて訪れる神社なので周辺の社などを確認しながら参道を進む

寅卯神社

三の鳥居

社殿前の鳥居

周辺は塀によって囲まれている

甲山天満宮

神明社

拝殿

その昔、日本武尊が蝦夷征伐に赴く際、現在の表郷・建鉾山に自らの鉾を祀ったことが始まり

大同2年(807年・平安時代) 坂上田村麻呂によって棚倉に移された

寛永元年(1624年・江戸時代)棚倉城築城に際し、白河藩主・丹羽長重によって御神体は現在の地に遷宮された

白河初代藩主の丹羽長重を始め、足利義満や豊臣秀吉、徳川水戸家など多くの武将が参拝に訪れ、武具や刀剣なども奉納された

扁額には社号の「都々古和氣神社」と書いてあると思うのだが……

これが現実なのか(賽銭箱のメモ)

<一部抜粋>全体に過疎化・高齢化・少子化・人員不足・人口減・若手不足・猛暑・酷暑・異常気象・経済異変・収入不安

「手入れ不調、ご理解のほど お許しを」と結んでいる

この神社は国の重要文化財を有し、陸奥国一宮である

歴史的背景はすばらしいが、経済的には厳しい現実があるということをメモから知らされた

本殿(重要文化財)

本殿は、文禄3年(1594年)の佐竹義宣による再建

もとは棚倉城の地にあったが,寛永2年(1625年)に現在地へ移された

祭神:味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

本殿付近にはロープが張られ「まむし注意」と書かれていたため先に進むことができなかった

撮影 令和5年10月13日