訪問日 令和7年5月31日(土)

道の駅「かわうその里すさき」(高知県須崎市下分甲263-3)

昨夕はスーパーの駐車場で地元の男性に声を掛けられた

2年前に北海道旅行をして札幌ナンバーの車を見て懐かしかったとのこと

この日の朝は隣で車中泊していた82歳という高齢の男性に声を掛けられた

同じ北海道からの旅行者でこれから沖縄に向かうとのこと

両膝は人工関節、骨肉腫で肋骨が欠損しているところに合成樹脂をあてているとのこと

話を聞いていて元気をもらうことができた

41 清滝寺(高知県土佐市高岡町丁568-1)

四国八十八箇所第三十五番札所

これまでの寺社巡りで一番狭い道とカーブの連続で酷い目にあった

6m弱の長い車体とワイドボディ、ハイルーフの車には無理があった

しかも、今日は土曜日で途中、数台の車に出会いお手上げ状態になった

何とか乗り切り寺に着いたが、帰りの事ばかり頭にあった

信仰心も無く、歴史ある建物の写真を撮るために苦労している私に、この像は励ましてもくれない

往復の運転の不安がなければ、ここは、とてもいいお寺だ

楼門天井画(土佐市指定文化財)

意を決して山を下りようとしたときに、仁王門が見えた

不気味な仁王像

途中、3台の対向車にあったが、抜群のテクニックで危機を回避

無事山を下りることができた

嫌な汗を流すため近くの入浴施設に向かう

42 雪蹊寺(高知県高知市長浜857-3)

四国八十八箇所第三十三番札所

この僧侶、第二次世界大戦中に時の総理から意見を問われ、無条件降伏を進言したとのこと(詳細は後日)

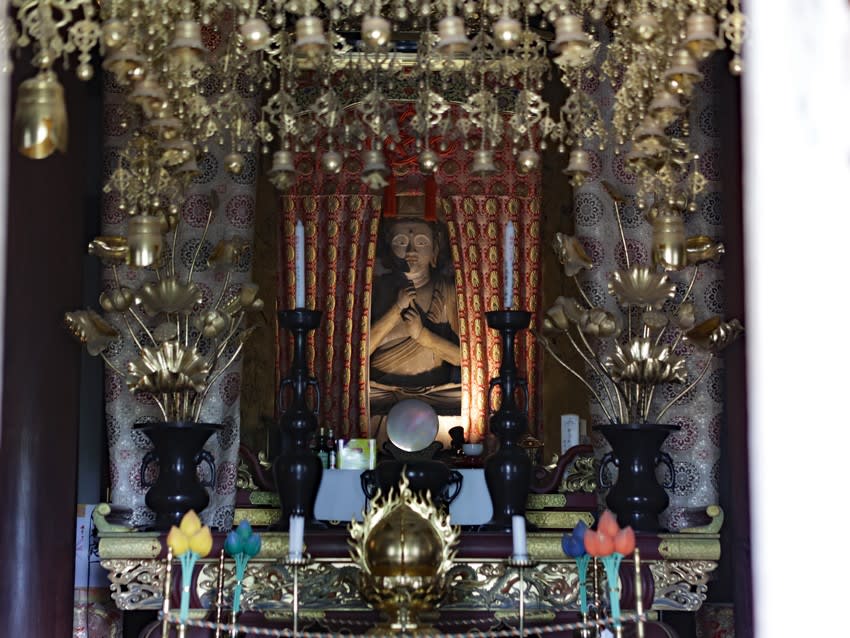

本堂

長宗我部家の菩提寺

元親の法名「雪蹊恕三大禅定門」から「雪蹊寺」と称した

大師堂

山の中の寺と街中の寺とでは雰囲気が違う

43 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000)

地方競馬場巡りも旅の目的の一つ

開催日に合わせこの2~3日旅の調整をしてきた

「夜さ恋(よさこい)」のネーミングも高知県らしくていい

最近では子供向け遊具も充実している

船橋競馬場に遠征中の調教で亡くなったとのことで献花台が設けられていた

鼻息荒く競馬場に乗り込んできたものの、発走まで2時間も時間があった

途中、昔の友人からの電話もあり、勝てそうな気がしてきた

パドックで選んだ馬は2番3番5番7番で2番から買うことにした

新聞もオッズも見ることなく、自分の目を信じて購入した

今年、40周年を迎えたこのゴール板を突き抜けたのは

7番3番の順で2番は5着だった

四国にあるたった一つの高知競馬場、場内は清潔で素晴らしい環境であった

高知の最終レースは勝ったことのない馬だけが走るという名物レース

道の駅「かわうその里すさき」(高知県須崎市下分甲263-3)

昨夕はスーパーの駐車場で地元の男性に声を掛けられた

2年前に北海道旅行をして札幌ナンバーの車を見て懐かしかったとのこと

この日の朝は隣で車中泊していた82歳という高齢の男性に声を掛けられた

同じ北海道からの旅行者でこれから沖縄に向かうとのこと

両膝は人工関節、骨肉腫で肋骨が欠損しているところに合成樹脂をあてているとのこと

話を聞いていて元気をもらうことができた

41 清滝寺(高知県土佐市高岡町丁568-1)

四国八十八箇所第三十五番札所

これまでの寺社巡りで一番狭い道とカーブの連続で酷い目にあった

6m弱の長い車体とワイドボディ、ハイルーフの車には無理があった

しかも、今日は土曜日で途中、数台の車に出会いお手上げ状態になった

何とか乗り切り寺に着いたが、帰りの事ばかり頭にあった

信仰心も無く、歴史ある建物の写真を撮るために苦労している私に、この像は励ましてもくれない

往復の運転の不安がなければ、ここは、とてもいいお寺だ

楼門天井画(土佐市指定文化財)

意を決して山を下りようとしたときに、仁王門が見えた

不気味な仁王像

途中、3台の対向車にあったが、抜群のテクニックで危機を回避

無事山を下りることができた

嫌な汗を流すため近くの入浴施設に向かう

42 雪蹊寺(高知県高知市長浜857-3)

四国八十八箇所第三十三番札所

この僧侶、第二次世界大戦中に時の総理から意見を問われ、無条件降伏を進言したとのこと(詳細は後日)

本堂

長宗我部家の菩提寺

元親の法名「雪蹊恕三大禅定門」から「雪蹊寺」と称した

大師堂

山の中の寺と街中の寺とでは雰囲気が違う

43 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000)

地方競馬場巡りも旅の目的の一つ

開催日に合わせこの2~3日旅の調整をしてきた

「夜さ恋(よさこい)」のネーミングも高知県らしくていい

最近では子供向け遊具も充実している

船橋競馬場に遠征中の調教で亡くなったとのことで献花台が設けられていた

鼻息荒く競馬場に乗り込んできたものの、発走まで2時間も時間があった

途中、昔の友人からの電話もあり、勝てそうな気がしてきた

パドックで選んだ馬は2番3番5番7番で2番から買うことにした

新聞もオッズも見ることなく、自分の目を信じて購入した

今年、40周年を迎えたこのゴール板を突き抜けたのは

7番3番の順で2番は5着だった

四国にあるたった一つの高知競馬場、場内は清潔で素晴らしい環境であった

高知の最終レースは勝ったことのない馬だけが走るという名物レース