この連載の前回、木場村の歴代庄屋名と、明治期の村長名を列記しました。登場の人物を見ますと、三木氏 11名。神澤氏 9名。白井氏 4名。木場三木氏と白井氏のことはこれまでいくらか記してきました。ところが神澤氏の記述を調べても、ほとんど参考資料が見当たりません。なぜでしょうか?

平田秀一氏は、一般に紹介されることがほとんどない神澤一族について、「姫路藩酒井家時代のほぼ100年間を、世襲の庄屋として木場村発展のために尽くしたのであるが、『兵庫県飾磨郡誌』に同家の事績が紹介されなかったためか、その事情が知られていない。」

『兵庫県飾磨郡誌』の掲載だけが原因なのでしょうか。不思議に思います。同書を紹介します。書名は兵庫県を略し、『飾磨郡誌』に短縮します。

『飾磨郡誌』は飾磨郡教育会が編纂発行した大冊です。地域を網羅した百科事典といえるほどです。「大正天皇即位の大典を記念するために郡誌編纂の計画を立て、之が調査に着手したのである。」完成刊行は昭和2年。十数年の歳月と精査を積み重ねて完成された。総頁500以上。

その前に、町村合併の経過を記しておきます。

明治22年1889年 八家村と木場村が合併し八木村になる。

明治29年1896年 飾東郡と飾西郡が合併して飾磨郡になる。

昭和29年1954年 八木村、姫路市に合併。

『飾磨郡誌』に紹介されている歴史上の人物は、大正期の記載ですので、旧木場村でなく新八木村に広がっています。新村で合わせて5人が記載されていますが、旧木場村で活躍した3名を紹介します。

<三木宗栄> はじめ久右衛門と称し、後に又兵衛と改める。三木城主別所小三郎長治の遺腹の男にして母は於松の局なり。天正8年正月三木落城の際、於松はこの地を遁れ、宗栄を福泊に産む。時に6月8日なり。宗栄長じて木場に移り、三木姓を称す。姫路城主本多忠政の知遇を得て、寛永2年八家川尻に24反の塩田を拓き、また寛文3年には子の定信とともに明田に明田新田を開けり。木庭山上の木庭神社はまた宗栄の造営である。寛文4年5月13日没す。行年85。

<白井元貞> 木場村の人にして長左衛門と称す。播磨名跡志および『木庭記』の著あり。元文のころの人なり。各郡諸所の名所旧跡を旨として記し、諸家の和歌記文などを列挙す。元文3年戌午の末書あり。

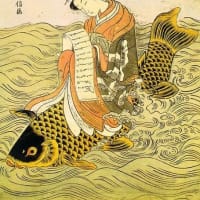

<長澤蘆洲> 木場の人、名は呑江、長澤蘆雪の義子なり。家法を守りて円山の画風をよくす。ついに義父の後を継ぎて城州淀の藩士となれり。弘化4年10月24日没。年81。

[編者曰く] 芦雪1年この地に遊びしに墨摩り?に来たりし蘆洲の画才あるを見抜き、親に乞いて養い受け、弟子として連れ帰りしが、刻苦勉励上達すること速やかなりしかば、ついに師の後を継ぐにいたるという。

[拙記] 蘆洲の子は長澤蘆鳳だが、丸山風の絵をよくす。京都に住む。帰省の際には、東山村の再幸寺を度々訪れた。住職の啓寶と懇意だったため。同寺には大作もたくさん残している。

<2025年5月22日 なぜ神澤氏が載らないのか、調べたくなります>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます