物質のもとになる基本粒子ニュートリノの振動現象を証明し、ノーベル賞を受賞したスーパーカミオンデGによる実験物理学の成果 第10回

3) ニュートリノ振動と質量の発見 (その2)

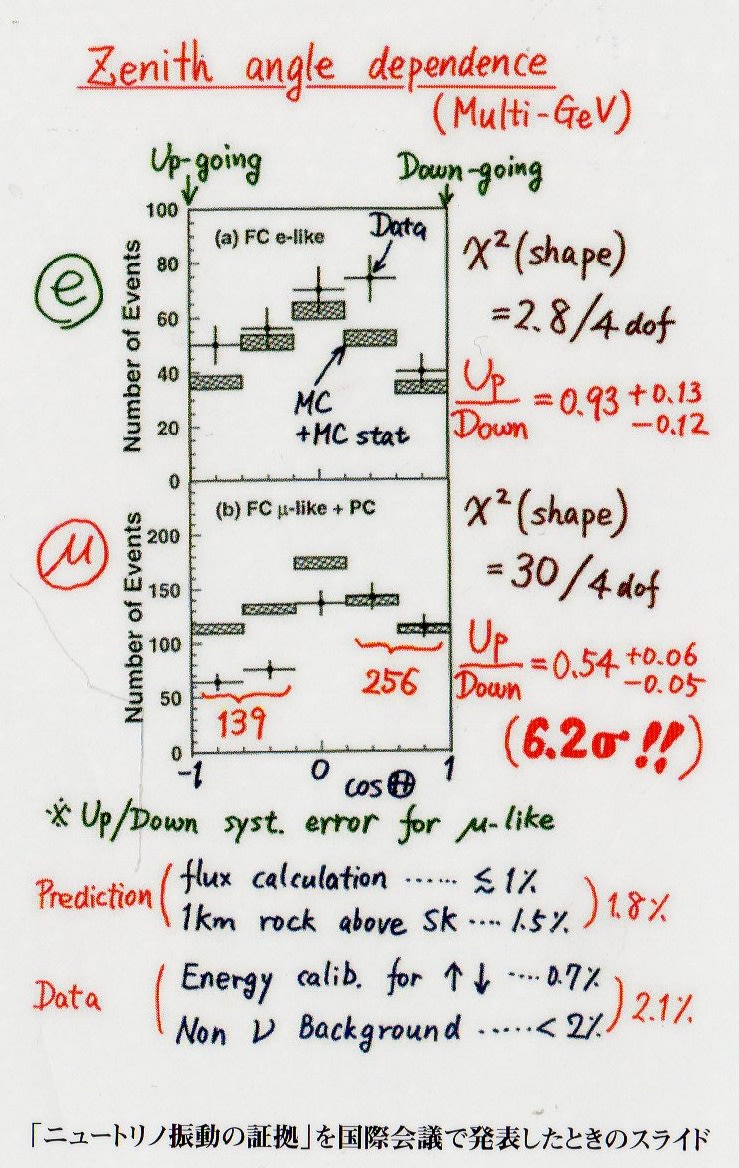

さてここから、梶田博士のノーベル賞受賞理由となる「ニュートリノ振動」証明の成果に入る。ニュートリノ振動を明確に示すには、飛行距離の短い上から飛んでくるニュートリノと、飛行距離の長い下から(地球の裏側からくる)のニュートリノの数を比べ、そして予想値からのずれを調べることです。もしμニュートリノが振動してτニュートリノに一部変わっているならば、ニュトリノの数が予想値よりも少なくなるはずです。電子ニュートリノは基本的の上からも下からも飛来します。上に示した手書きのスライド(あるいはOHPかも)が実に感情がこもっていて、強調のマーク!!や手書き矢印、メモ、計算結果、統計信頼性などがごちゃごちゃ書き込まれていて生生しい。私自身の現役時代の研究発表を思い出します。エクセルやパワーポイントを使ったきれいなデータとは時代が感じられて面白い。さてデータの読み方を説明しよう。データの上の図は電子ニュートリノ、下がミュ―ニュートリノです。図の横軸は飛来した方向分布を示し、一番左が上向き、右側が下向き、真ん中は水平(横)を示しています。十字印データ値は観測データーを誤差表示で示し、斜線のはいった矩形は予測値範囲を示します。下から飛来した(左側)上向きμニュートリノの139と赤で書かれた数値は大きく予想値を下回っています。逆に右側の256は予想値の中にあります。上の図は1998年のデータですので観測事象は100-160ですが、2012年までの観測を総合すると、事象は500-700となり、電子ニュートリノについては観測数は全方向について予測数のほぼ90%-95%、μニュートリノの場合は上向き方向の観測数は予測数の50%であることが確実です。観測された上向きμニュートリノが予想の半分であったことは、混合角が約45度(二つのニュートリノが同じ割合で混合されている)であることを示し、クォーク間の混合角とは異なり非常に大きいことを示しています。地球の反対側から透過して飛来する間にμニュートリノの半分がτニュートリノになり、またμニュートリノへ戻ることを繰り返して、平均して半分だけ残ったとと考えっれます。μニュートリノの飛行距離は、大気(上)からやってくる場合約15Km、横からの方向は大体500Kmと考えられ、上向き(地球の反対側から)の飛行距離は最大12800Kmになる。μニュートリノはおよそ500Kmあたりからτニュートリノに代わり始めるようだ。2001年スーパーカミオカンデの光電子増倍管の半分がメンテナンス中に衝撃波で破壊される事故が発生し、2002年までに修復工事が行われ、観測が続けられた(完全な修復は2006年まで)。筑波にある高エネルギー物理学研究所の陽子加速器でμニュートリノを生成し、スーパカミオカンデ方向へ発射し、スーパカミオカンデで観測するという「K2K実験」が計画された。陽子加速器によるK2K観測が1999年ー2004年まで行われた。筑波から神岡まで250Kmをμニュートリノが飛行する間に、もしニュートリノが振動しなかったらスーパカミオカンデは158個のμニュートリノを観測するはずでしたが、実際は112個の反応でした。(112/158=0.71)というようにK2K実験でもニュートリノ振動が確認された。加速器による実験はτニュートリノを発見したフェルミ研究所でも行われ、MINOS実験という。735Km離れた鉱山の地下に設けた測定器は鉄板と2プラスチックシンチレーターを使った。2012年までの2894個のμニュートリノ反応を観測した。欧州原子核研究機構CERNはフェルミ研究所よりも高いアエネルギ―の陽子加速器を用い、τニュートリノを直接観測する目的です。735Km離れたイタリアの地下実験室で原子核乾板と鉛板をサンドウィッチした57層のパックを850万枚使用しています。2008年から2012年までにτニュートリノは4個観測されました。

(つづく)

3) ニュートリノ振動と質量の発見 (その2)

さてここから、梶田博士のノーベル賞受賞理由となる「ニュートリノ振動」証明の成果に入る。ニュートリノ振動を明確に示すには、飛行距離の短い上から飛んでくるニュートリノと、飛行距離の長い下から(地球の裏側からくる)のニュートリノの数を比べ、そして予想値からのずれを調べることです。もしμニュートリノが振動してτニュートリノに一部変わっているならば、ニュトリノの数が予想値よりも少なくなるはずです。電子ニュートリノは基本的の上からも下からも飛来します。上に示した手書きのスライド(あるいはOHPかも)が実に感情がこもっていて、強調のマーク!!や手書き矢印、メモ、計算結果、統計信頼性などがごちゃごちゃ書き込まれていて生生しい。私自身の現役時代の研究発表を思い出します。エクセルやパワーポイントを使ったきれいなデータとは時代が感じられて面白い。さてデータの読み方を説明しよう。データの上の図は電子ニュートリノ、下がミュ―ニュートリノです。図の横軸は飛来した方向分布を示し、一番左が上向き、右側が下向き、真ん中は水平(横)を示しています。十字印データ値は観測データーを誤差表示で示し、斜線のはいった矩形は予測値範囲を示します。下から飛来した(左側)上向きμニュートリノの139と赤で書かれた数値は大きく予想値を下回っています。逆に右側の256は予想値の中にあります。上の図は1998年のデータですので観測事象は100-160ですが、2012年までの観測を総合すると、事象は500-700となり、電子ニュートリノについては観測数は全方向について予測数のほぼ90%-95%、μニュートリノの場合は上向き方向の観測数は予測数の50%であることが確実です。観測された上向きμニュートリノが予想の半分であったことは、混合角が約45度(二つのニュートリノが同じ割合で混合されている)であることを示し、クォーク間の混合角とは異なり非常に大きいことを示しています。地球の反対側から透過して飛来する間にμニュートリノの半分がτニュートリノになり、またμニュートリノへ戻ることを繰り返して、平均して半分だけ残ったとと考えっれます。μニュートリノの飛行距離は、大気(上)からやってくる場合約15Km、横からの方向は大体500Kmと考えられ、上向き(地球の反対側から)の飛行距離は最大12800Kmになる。μニュートリノはおよそ500Kmあたりからτニュートリノに代わり始めるようだ。2001年スーパーカミオカンデの光電子増倍管の半分がメンテナンス中に衝撃波で破壊される事故が発生し、2002年までに修復工事が行われ、観測が続けられた(完全な修復は2006年まで)。筑波にある高エネルギー物理学研究所の陽子加速器でμニュートリノを生成し、スーパカミオカンデ方向へ発射し、スーパカミオカンデで観測するという「K2K実験」が計画された。陽子加速器によるK2K観測が1999年ー2004年まで行われた。筑波から神岡まで250Kmをμニュートリノが飛行する間に、もしニュートリノが振動しなかったらスーパカミオカンデは158個のμニュートリノを観測するはずでしたが、実際は112個の反応でした。(112/158=0.71)というようにK2K実験でもニュートリノ振動が確認された。加速器による実験はτニュートリノを発見したフェルミ研究所でも行われ、MINOS実験という。735Km離れた鉱山の地下に設けた測定器は鉄板と2プラスチックシンチレーターを使った。2012年までの2894個のμニュートリノ反応を観測した。欧州原子核研究機構CERNはフェルミ研究所よりも高いアエネルギ―の陽子加速器を用い、τニュートリノを直接観測する目的です。735Km離れたイタリアの地下実験室で原子核乾板と鉛板をサンドウィッチした57層のパックを850万枚使用しています。2008年から2012年までにτニュートリノは4個観測されました。

(つづく)