◎ ◎ ◎ スタッフコラム ◎ ◎ ◎

新型コロナウイルスに阻まれ、しばらく現場(ロンボク島)に行くことができないゆいツールですが、毎年この時期は「ふりかえりと計画づくり」をしています。

「ふりかえりと計画づくり」については、以前のブログ(2017年05月01日)に書きました。

2019年度にやりたかったこと、やれなかったこと、達成できたこと、2020年度も続けていきたいこと、新たにやりたいこと・・・。

いつも思うことは、予算を取るために具体的な計画を立てるのですが、細かな道筋をびっしりと決めすぎて進むよりも、大まかな方向性と到達点を決めて、細かなことは現場で決めていけるようにするのがよいなぁということです。

なぜなら、本当は決めるのはロンボクの人だから。

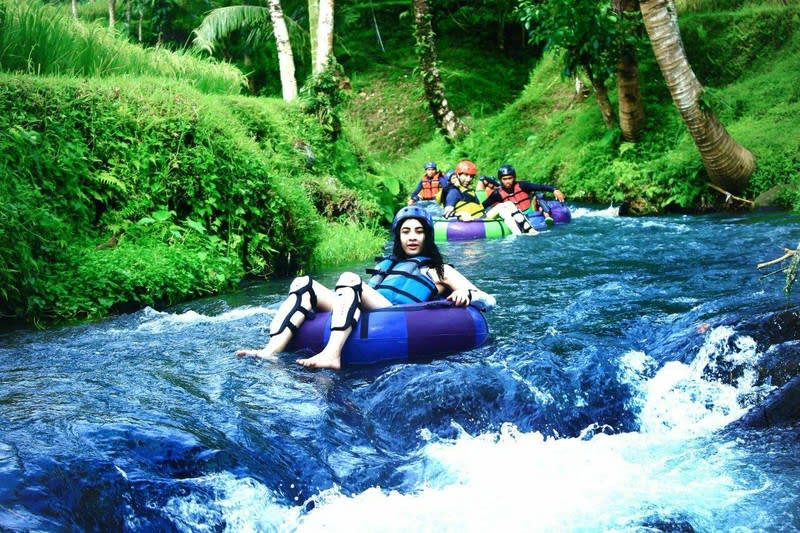

(バリで。2019年12月撮影)

世界には、よい事例がたくさんあります。例えば、自然エネルギー(太陽光利用や小水力発電など)について。例えば、バリのグリーンスクールのようなエコ教育について。

そういう成功事例を、木の苗木のように持ってきて、地元の人の意見も聞かずに勝手に植えつける、という活動方法があるかもしれません。

立派な花が咲いて、大きな実がなるかもしれません。うまくいけば。

でも、よそ者が持ち込んで、地元の人たちが参加していない活動は、それは持続可能ではないのではないか、と私は考えます。

(ロンボクの場合は、たいてい妬まれて根こそぎ掘り起こされて枯れる、と末路を迎えます。これは、たとえ地元の人が持ち込んだものであっても、根回しをしていないとたいてい同じ結果になります)

私は本当は、計画の段階から、地元の人たちと一緒に作っていきたい。

でも、短い滞在期間で、適切な人たちを集めてワークショップなどを開いて、計画を作っていく、というのは現状では難しいので(何しろ、計画をする段階では予算がついていないので)、ひとまず計画はゆいツールが作ります。

そして、だいたいこんな活動をしたいんだけど、と一回目に渡航したときに、協力してくれる人たちと打ち合わせをします。

今まで、よく聞いたのは「Kaori(つまりゆいツール)が、やりたいことに協力するよ」「成果が出て、ゆいツールが成功するためにがんばろう」という言葉です。それは、違うんだけどなぁと私はいつも思っています。

環境教育のための活動は、ゆいツールが成功するために行っているわけではないのです。

インドネシアの人たちは、とてもやさしいので、「(ゲストを)がっかりさせてはいけない」「せっかくプロジェクトを作ってくれたんだから、よい結果(見せかけだけでも)を持って帰ってもらわないと」と考えるのが常です。

ゆいツールは、最低でも、地元の人(ゆいツールが繋がっている団体や若者たちなど)がやりたい、と言ったものから活動を作るようにしています。

ビジネスでないので、これやったら絶対成功するぞ、というものを、勝手に計画することはありません。

(ロンボクで。2019年12月撮影)

実はインドネシアの中でも、企業のCSR活動や行政の支援の枠で、市民や団体の活動に予算がつくことがあります。

これらは、日本の助成金と一緒で、プロポーザル(企画書)を書いて申請するものです。

でも、訓練されていない人がいきなり、立派なプロポーザルは書けません。

そして、その前に組織を作っていなければいけません。

私の知る限り、ロンボクの人たちは、組織づくり(マネージメント)がとても苦手のような感じがします。少なくとも、市民活動においては。

そのため、自分たちがやりたいと望む活動に、上手に予算を取りに行くことができません。

(活動主体となる上質な組織がないため。プロポーザルを書く前提としての訓練ができていないため)

本当であれば、地元の人たちが自分たちの国の中のお金を使って、自分たちのやりたいと思うことをやれるのが一番です。

でも、環境分野に関しては、そこはまだ十分にできていないところだな、と感じます。

(ロンボクで。2019年12月撮影。ドラゴンフルーツの花のつぼみ)

さて、そんなわけで、ゆいツールは人づくりにも重点を置いています。

ゆいツールがやりたいことを、地元の人に命令して、言ったとおりにやるようにするだけでは、人は育たないと私は考えます。

時間がかかっても、地元の人たちと一緒に考えて、できるだけ彼らを主体にして、目標地点に向かって進むこと。

残念ながら、人づくりはすぐに成果が出ません。

「井戸を掘る」「学校を建てる」「リサイクル工場を作る」そんなわかりやすい結果が、すぐに現れるものではないのです。

おまけに、人なので、仲間割れをする、とか、育てていたと思ったらどこかに行ってしまった、とか、スムーズにいかないこともしばしば。

だから私は、昨年9月に知り合った、ロンボクのプラマさんはすごいと思うのです。

Perama Tour & Travelという、一大旅行会社を築き上げたプラマさんは、引退して、ロンボク島のナルマダ地区スラナディ村でガーデンづくりと人づくりをしています。

今年の1月に東ロンボクのマングローブ林を見に行った時に、そこでマングローブの見回りなどの管理をしている住民グループの男性が、プラマさんのところで色々学んだ、と言っていて、ああ、と思いました。

その人は、マングローブ林や珊瑚礁を守るために、ボートを止める桟橋まで浅瀬に乗り上げることは本当はしたくないのだ、と言っていました。

できれば、桟橋をもう少し遠いところに作って、そこからカヌーなどでマングローブ林を見て回れるようにしたいと思っている、と計画を話してくれました。

(東ロンボクのギリ・ランプ島付近のマングローブ林)

少しでも、環境を気にかける人が増えることが、インドネシアの今後の環境保全に繋がっていくと思います。

今年度は始まったばかりです。予想外の出来事で、3-4ヶ月は何もできませんが、ゆいツールはあきらめず新しい予算を探しながら、計画を温めていこうと思います。

アフターコロナのビジョンを、具体的にイメージしながら、日本でもロンボクでもしばし、籠り生活です。(山)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

NPO法人ゆいツール開発工房(ラボ)

Eメール:yuitool☆gmail.com

(☆→@に変えてメールをお送りください)

ホームページはこちら

https://yui-tool.jimdofree.com/