三宅坂小公園、「平和の裸像」

街頭に建てられた最初の裸の群像

小便小僧から始まった裸像問題

今年は、戦後77年の月日が流れました。

終戦は、小学校に入学当時で、校庭に藁人形が何体か、そばに竹槍があった。

こんな記憶がよみがえってくる。

秩父の山奥から出て来た凡人が、公園や駅前にある銅像の裸像が

「平和、芸術、裸は相成らん」なる論議に加わるとは夢にも思わなかった。

皇居周辺を鳥瞰して見ますと、周辺で軍人が犯した事件と密接な関係があるようです。

実は全国の公園や駅前で見かける女性の裸体とは実は接点があるのです。

1945年8月14深夜から15日の朝にかけて、宮城事件  と呼ばれる大事件が起きた。

と呼ばれる大事件が起きた。

戦争の継続を求める陸軍将校らが昭和天皇に直談判、玉音放送用に録音したレコード

の奪取を企てた。

事件の舞台は、皇居のほか、北の丸公園内にあった近衛師団司令部(現東京国立近代

美術館分室)、さらに西方向にある市ケ谷台の陸軍省(現防衛省)、南東方向にある

有楽町の東部軍管区司令部(現DNタワー21)など。

将校らは、この数キロ圏内を自転車や自動車で一晩行き来して陸軍幹部に決起を促す

が失敗。夜明けに陸相の阿南惟幾(あなみ・これちか)が切腹し、徹底抗戦の声は静まってゆく。

阿南が切腹した陸相官邸は、国会議事堂そばの三宅坂付近にあった。

今、三宅坂交差点の角地は小公園になっていて、

==51年建立の「平和の群像」が建つ==

日本の公共空間に置かれた最初期の女性裸像である。

(オピニオングループ・鈴木英生より出典)

最高裁判所、三宅坂小公園付近

北の丸公園内代官町から 此処三宅阪小公園の前を通り週に2~3回通った

最高裁判所前三宅坂公園

平和の女神像

日本で最初に建てられた平和の裸像小公園

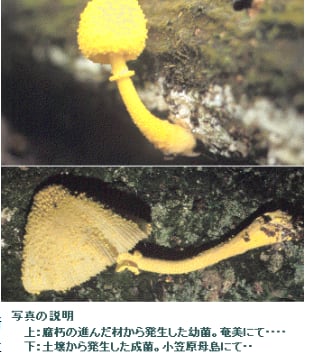

女神像が抱える水瓶から絶えず足下に水が注がれ、池には季節の水連が咲き、その間を静かに

遊泳する鯉魚の姿を見下ろす、女神像は平和そのものです。あたかも水瓶から愛の水を注いで

いる姿表情は、喜びと希望に満ち溢れて見え「平和の女神」と呼ばれる。

大正12年(1923年)5月建立。

ここには以前に北村西望作「寺内元帥騎馬像(寺内正毅像) 」があった。

銅像を撤去され「愛情・理性・意欲」を表蔵された女神像が建設された。

街頭に建てられた、裸婦像はここ三宅坂が初めてと思われる。

作者、菊池一雄氏は、わが国では最初の裸婦像の街頭進出なので考えを練るのに

相当の勇気を必要とした(談)

《平和の裸像》

東京都千代田区隼町の三宅坂小公園内にある銅像。

1951年、日本電報通信社(現・電通)創立50周年記念事業碑として、

彫刻家・菊池一雄が制作した。

筆者(縄文人)は、近衛師団司令部、

三宅坂交差点の小公園と繋がりがあった。

ここ近衛師団司令部(現東京国立近代美術館分室)~三宅坂交差点の角地の小公園は、

私が歩んできた職場と関係が有ります。

勤務地は北の丸公園近衛師団司令部跡地で、ここから霞が関桜田門へ警備のため週に

2~3回は行き来しました。

そんな関係で三宅坂交差点角地の「平和の群像」は、行き帰り眺めていた訳です。

したがって、この前を何百回通りすぎたか、計り知れない。

当時はここに「平和の群像」があるくらいしか思ってはいませんでしたが、

裸像が「芸術、平和、裸像は相成らん」の論議に重要な一石を

投じるとは思いませんでした。

まとめ

公園や、駅前にある裸像は日本の民主主義のもとに

「平和」という大目標を掲げて出発したことは間違いない。

その出発点が、三宅阪小公園で司法のシンボル

最高裁判所前の「平和の群像」である。

参考

最高裁判所内大ホール

コメント欄は閉めています。

され極めて能率的です。

され極めて能率的です。