列島の南岸上に停滞する梅雨前線の活動が活発化している影響で、

きのうから今日(2021/07/03)午前にかけ、東海や関東の太平洋側で記録的な大雨に。

拙ブログをご覧の皆様の地域は、いかがだろうか?

大事なきことを願っている。

暑さはなかなか厳しいが、幸い、ここ北陸は今のところ少雨。

今朝も散歩に出かける事ができた。

津幡町で見聞した、よしなしごとを簡潔にお届けする不定期通信。

今回の話題は以下の3本。

【つじかぜや つばめ つばくろ つばくらめ】

「実生(みおい)保育園」の運動場上空を、

風に乗り、燕たちが舞うように勢いよく飛び交っていた。

時折、かなり接近して来たが、やはり素早い。

何度もシャッターを切るも、一羽を小さく捉えるのが関の山。

ただ、青空のお陰で、その輪郭は判別しやすいと思う。

複数羽いた証拠は、芝生を写した画像に。

囀りながら盛んに地面をつついているように見えた。

草の種でも食べているのかと考えたが、彼等の主食はアブやユスリカ。

雨上がりに土から這い出た虫を探していたのかもしれない。

現在、日本で子育ての真っ最中。

津幡中央銀座商店街のとある軒下、巣の中には大口を開けたヒナを視止める。

「つばくろ」「つばくら」「つばくらめ」などとも呼ばれる「燕」は、春の季語。

「燕の子」は夏の季語、「燕帰る」は秋の季語。

日本人に四季を通じて親しまれ、身近かな鳥だということが伝わるのだ。

【サマーギフト at 津幡。】

「お中元」--- 贈るのも、もらうのも縁遠くなった。

その是非を問うつもりは、毛頭ない。

長きに亘る習慣であり、ギフト市場にとっては稼ぎ時だ。

そうだ!後で「(一財)日本モーターボート競走会」からお中元をもらいにいこう!

気を付けないと、こちらが贈る側になってしまうかもしれないが---。

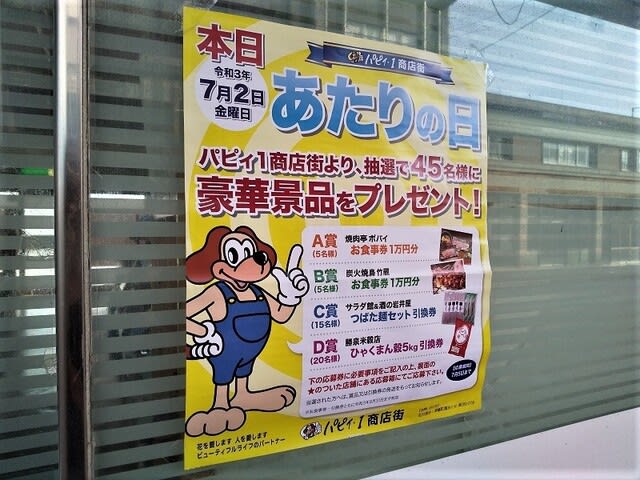

津幡中央銀座商店街では、きのうプレゼント投票が行われた模様。

知らなかった。

参加したかったが、時既に遅し。

【Dへの憂慮。】

昨年(2020年)石川県内で確認された特殊詐欺は70件(前年比24件増)。

被害額は3億円以上(前年比2億数千万円増)。

最近は「ワクチン接種」に関わる不審電話が後を絶たないという。

石川県警が、こうした詐欺の勧誘を防ぐ為に掲げたスローガンが、

「留守電!切断!即相談!」。

家庭の固定電話を常に留守電に設定しておき、無用な接触を避ける。

話途中で少しでも怪しいと感じたら、躊躇なく通話を切断する。

疑わしい電話があったら、すぐ誰かに相談する。

先日、石川県警の方と話をした際、

「3つのD」の中で徹底に苦慮しているのが「留守電」だと聞いた。

留守電にしておくと、知人友人・家族などから

「電話しづらい」と不満がられてしまうのでしたくない。

--- と考える人(主に独り暮らしのご高齢者)が少なくないらしい。

まあ、分からないでもない。

留守電設定をするかしないかは自己判断だが、

かける方も受ける方も、少しの手間を惜しまずに対処してはいかがだろうか。

<津幡短信 vol.90>