津幡町で見聞した、よしなしごとを簡潔にお届けする不定期通信。

今回の投稿は、以下の2本。

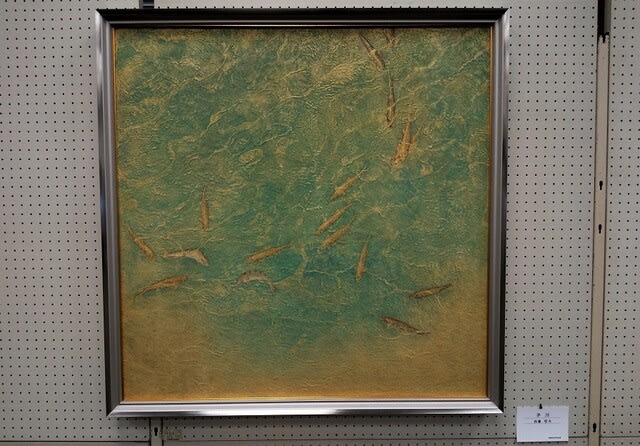

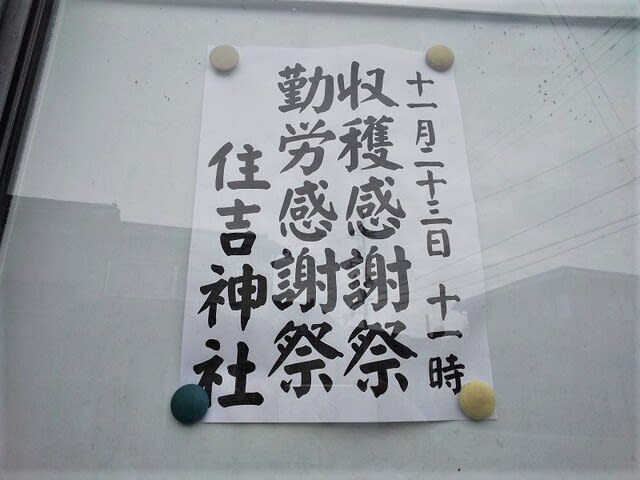

【収穫祭。】

町内の案内掲示板に、上掲の紙が張り出されてしばらくが経ち、

当日(2022/11/23)を迎えた。

現在、11月23日は「勤労感謝の日」だが、

かつては「新嘗祭(にいなめさい)」だったのはご存じのとおり。

「新嘗祭」は、その年の「五穀」や「新酒」を神々に供える儀式。

国を挙げての「収穫祭」である。

特に重要な農産物は稲(米)だ。

何しろ昔の日本は「米本位制」。

米の収穫高が大名のランクに反映されたり。

納税は「年貢米」だったり。

米が通貨の代わりとなる経済体制で、自然科学が未発達の頃、

「新嘗祭」の重要度は推して知るべし。

その名称が変更されたのは、昭和23年(1948年)。

当時日本を統治していた「GHQ」が、

敗戦前の習わしを改めようと考え命じた為というのも、つとに有名なハナシだ。

本投稿1枚目の画像にある感謝祭が行われるのは、

津幡町・庄(しょう)地区の鎮守「住吉神社」。

その境内、小高い山の中腹に建つ社(やしろ)のやゝ下には句碑が佇む。

「梅さくや 鳥居をくゞる 朝こゝ路 - 我流」

<俳人・矢田我柳(やた・がりゅう)は1812(文化9)年に

津幡町庄の造り酒屋、矢田与三吉の3男として生まれ、名前は吉五郎といいました。

俳諧(はいかい)を金沢の桜井梅室(さくらい・ばいしつ)に学び、

我流、一水庵、蒼雪、見風舎などと号しました。

また、和歌を京都の冷泉為理(れいぜい・ためただ)卿に師事し、

和歌の雅号は豊風と名乗っていました。

各地の俳人、歌人と交わり、風流を極め、

1879(明治12)年に67歳でその生涯を閉じました。>

(※津幡町観光ガイドHPより抜粋/引用)

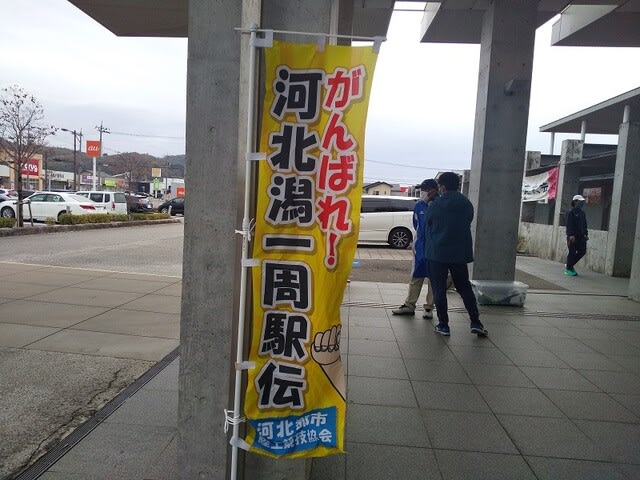

【農閑期の体育祭。】

本日(2022/11/23)は「第101回 河北潟一周駅伝競走大会」開催当日。

コースは、県内最大の水辺「河北潟(かほくがた)」外周26.7km。

津幡町~かほく市~内灘町と、全6区画でタスキをつないだ54のチームが、

沿道の声援を背に駆け抜けた。

<河北潟一周駅伝競走大会は、

大正6、7年頃花園村青年団や英田青年団が別々に開催していた河北潟一周競走を

河北郡連合青年団が統一して、大正9年11月23日新嘗祭の記念行事の一環として、

農繁期の郡内各青年団を一同に集めて開催したのが始まりです。

以降、昭和19年と令和2年に中止した以外は国内でも他に類を見ない位、

永きにわたって受けつがれ、令和4年で第101回を迎えます。

現在行われている駅伝の中では東京箱根大学駅伝に次いで古く、

回数においては東京箱根大学駅伝を2回上回る日本最高を誇っています。>

(※河北郡市陸上協会 大会公式HPより引用/一部編集抜粋)

昭和19年は「太平洋戦争」。

令和2年は「パンデミック」。

前世紀から続く中で2度のつまづきは、いずれも致し方ないところ。

歴史を振り返ってみれば、第一回大会開催のタイミングは「戦後恐慌」だ。

日本が第一次世界大戦後の大不況に突入し、全国的に混乱した。

北陸の片田舎も無傷ではいられなかっただろう。

もしかすると「河北潟一周駅伝競走大会」の起こりには、

不安や憂いを払う願いも込められていたのではないのだろうか。

--- そんな想像をしてしまうのである。

<津幡短信 vol.108>