※ ドイツ/ドレスデン国立美術館編 ‐ 中欧美術館絵画名作選(8)

フェルメール(1632-1675)とともにオランダ絵画黄金期を築いたレンブラント・ファン・レイン(1606-1669)。

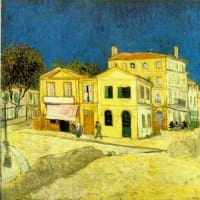

そのフェルメールの 「<娼婦 - 取り持ち女>」との関連性も指摘される、レンブラントの 「放蕩息子の酒宴 ‐ レンブラントとサスキア」、単に 「酒場のレンブラントとサスキア」(上)が今回の作品。

サスキアとの結婚の翌年、1635年に描かれた本作、レンブラントの喜びが伝わってくる。

サスキアとの結婚の翌年、1635年に描かれた本作、レンブラントの喜びが伝わってくる。

膝の上に女を抱き笑顔で杯を掲げる男に対し、女は男の聊か品のない高笑い、厳しく言えば軽薄とも取れる表情、浮かれように、恥じ入っているかに見える。

本作は 、酒場で男が娼婦と酒宴をする場面から、福音書の喩え話 “ 放蕩息子 ” から画想を得たとの説もあるようだ。

が、レンブラント自身とされる男の屈託のない表情に、教訓的な意図が込められているとは考え難く、現在ではその宗教性が否定される傾向にあるとか。

ちなみに、この喩え話とは、“ 裕福な父から財産を分与して貰った弟は家出、酒色にふけるなど放蕩した挙句全財産を失い、喰い詰めた末に実家へ帰る。父は息子の帰還を喜び迎え、子牛を屠り祝宴を催すが、農作業から帰宅した兄はそれを見て、父と一緒に働いてきた私には何も無く、蕩尽した弟には祝宴を催すとは何事か ” と父に詰め寄る。

だが父は、“ 私はいつもお前といる、私のものは全てお前のものだ。しかしお前の弟は死んだと思っていたのに帰ってきた。祝宴を催すのは当然ではないか ” (ルカ/15章11-32)と宥める場面のこと。

だが父は、“ 私はいつもお前といる、私のものは全てお前のものだ。しかしお前の弟は死んだと思っていたのに帰ってきた。祝宴を催すのは当然ではないか ” (ルカ/15章11-32)と宥める場面のこと。

序だが、“ 息子の悔い改めに先んじて父の赦しがある ” とするこの喩えは、福音書の中の真珠ともされている。

また、このモチーフは、レンブラント自身が傑作 「放蕩息子の帰還」(エルミタージュ美術館蔵)として描いてい、それらのことは<エルミタージュの道 ‐ カタリナとふたりで>でも書いた。

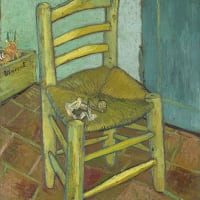

また、「酒場の――」と同年に描かれた 「微笑むサスキア」(下)も架る。

本作のサスキア、「酒場の――」で、貞淑で上品そうに描かれたサスキアに比べ、よりくつろいだ表情を浮かべている。

そのことに加え、羽飾りが付いた帽子を被っていること、振り返る仕草などから、「酒場の――」で描いたレンブラント自身との対画、として見ることもできると思うのだが、どうなんだろうか?

Peter & Catherine’s Travel. Tour No.1103

※ 「続・フェルメール ‐ アルテ・マイスタ ‐ (5)」へは、<コチラ>からも入れます。